m

Type de document : ArticleMutuel (enseignement)

Table des matières

Le principe de ce qu'on a appelé l'enseignement mutuel consiste « dans la réciprocité de l'enseignement entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l'est le moins » (Joseph Hamel, L'enseignement mutuel, 1818). Bell, qui a importé le système en Europe, en 1798, le définissait avec une précision quelque peu naïve : « La méthode au moyen de laquelle une école tout entière peut s'instruire elle-même, sous la surveillance d'un seul maître ».

Les maîtres ont fait appel de tout temps au concours de leurs élèves les plus âgés, soit pour surveiller, soit pour instruire les plus jeunes ; aussi, sans trop forcer les textes, a-t-on pu reconnaître jusque dans la plus haute antiquité des traces de l'enseigne-mutuel. En France, dès le commencement du dix-huitième siècle, Mme de Maintenon faisait pratiquer ce procédé à Saint-Cyr. Roltin le mentionne comme un expédient utile. Les frères des Ecoles chrétiennes, qui le combattirent sous la Restauration, avaient dès l’origine de leur institut leurs « inspecteurs » et leurs « officiers », lesquels ressemblaient beaucoup aux « moniteurs » ; les écoles paroissiales de Paris et des grandes villes en avaient aussi. Cinquante ans avant que Bell eût rapporté des Indes en Angleterre le monitorial System, Herbault l'avait appliqué aux enfants de l'hospice de la Pitié (1747). Plus tard, le chevalier Pawlet l'expérimenta avec succès dans son établissement d'orphelins militaires (1774). Mais c'est Lancaster qui le premier, en 1801, donna au système monitorial une forme définitive, et c'est sous le nom de « méthode lancastrienne » que le procédé a pénétré dans notre pays, en 1815, sous le patronage de la Société de l'instruction élémentaire. (Voir pour les détails l'article Société pour l'instruction élémentaire.)

Adopté par le parti libéral, il avait du même coup rencontré l'opposition du parti contraire. Les noms de Royer-Collard, de Guizot, de Lainé, du duc Decazes, du duc Pasquier, du comte de Chabrol, les sentiments hautement religieux des fondateurs de la Société pour l'instruction élémentaire, ne parurent pas à une certaine partie de l'opinion publique d'alors des garanties suffisantes. Outre sa provenance étrangère, on reprochait à l'institution la tache de son origine : le ministre Camot l'avait officiellement patronnée perdant les Cent-Jours ; de plus, on soupçonnait ses promoteurs, sinon d'indifférence pour le culte que la Charte qualifiait de national, au moins d'aspirations au principe de sécularisation qui ne devait prévaloir que près de soixante-dix ans plus tard. Aux écoles nouvelles on opposait celles des frères des Ecoles chrétiennes, en accusant l'enseignement mutuel de vouloir les détruire, malgré toutes les avances de courtoisie dont sont remplis à leur égard les premiers volumes du Journal d'éducation, organe de la Société pour l'instruction élémentaire. Les instituteurs laïques se sentaient atteints eux-mêmes par les doctrines des novateurs dans leur considération, leurs revenus et leur routine. Enfin on reprochait à la méthode d'ébranler les bases de l'ordre social, en déléguant à des enfants un pouvoir qui ne devait appartenir qu'à des hommes. Un grand nombre, allant plus loin, repoussaient l'enseignement mutuel parce qu'ils repoussaient toute instruction pour le peuple.

La lutte fut vive. Le gouvernement lui-même crut devoir s'entremettre « pour rassurer les personnes raisonnables et les bons esprits » (Moniteur officiel, 4 août 1816). L'ordonnance du 29 février 1816 était loin d'être défavorable à la nouveauté, et c'est celle-ci que visait l'article 35 aux termes duquel un fonds de 50 000 francs, prélevé sur la cassette royale, devait être employé « soit à faire composer ou imprimer des ouvrages propres à l'instruction populaire, soit à établir temporairement des écoles modèles, dans les pays où les bonnes méthodes n'avaient point encore pénétré, soit à récompenser les maîtres qui se seraient e plus distingués par l'emploi de ces méthodes ». Le Moniteur officiel enregistrait les progrès et les triomphes de l'enseignement mutuel. Celui-ci avait sa classe normale à Paris, établie dans les bâtiments de l'ancien collège de Lisieux ; ses écoles modèles, dont le nombre, en moins de deux ans, avait été, sous l'administration de Royer-Collard, élevé à dix-huit ; ses règlements statutaires, son conseil d'honneur, lequel comptait parmi ses membres : le duc de la Rochefoucauld-Doudeauville, le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, le comte de Pastoret, le baron De Gérando, le comte de Laborde, le comte de Lasteyrie, le baron Delessert, le vicomte Mathieu de Montmorency, etc. Les hôtels les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain lui étaient ouverts. On le célébrait en prose et en vers. En 1818, l'Académie française le proposait comme sujet de concours pour le prix de poésie.

En 1821, les ultras de la Chambre des députés, MM. Terrier de San tans, Cornet d'Incourt de Lalot, s'élevèrent contre la dotation de la cassette royale, et ils demandèrent qu'un supprimât les 50 000 francs. « Que l'on me cite, disait M. Cornet d'Incourt, un seul ennemi de la religion et de la monarchie qui ne soit pas un partisan fanatique de l'enseignement mutuel, et je cesse de demander la suppression! » Cependant le crédit, défendu par Lainé, le baron Pasquier et Cuvier, fut maintenu au budget. L'année suivante, M. de Laborde, ayant proposé à la Chambre de doubler la subvention de 50 000 francs, suscita de nouveaux orages. Cette fois, ce fut Royer-Collard qui défendit la méthode, et il alla, comme il le dit, « au fond des choses ». — « Il y a, dit-il, des personnes, d'ailleurs respectables, qui croient que l'ignorance est bonne, qu'elle dispose les classes inférieures au respect et à la soumission, qu'elle les rend plus faciles à gouverner, en un mot, qu'elle est un principe d'ordre. » Et, comme quelques voix à droite protestaient qu'on ne disait pas cela : « Si je ne l'entends pas dire en ce moment, poursuivit Royer-Collard, je l'ai souvent lu, et, quand j'entends ces choses ou que je les lis, je suis tenté de demander s'il y a deux espèces humaines? » La Chambre repoussa l'augmentation proposée par M. de Laborde ; mais elle vota les 50000 francs.

Cependant, à partir de cette époque, l'influence de la « Congrégation » prévalut de plus en plus, et alors commença pour l'enseignement mutuel ce que l'un de ses plus dévoués promoteurs, M. de Jouvencel, a appelé sa « morte saison ». Ce furent sept ou huit années d'arrêt, même de recul et de véritable persécution. « Nous avons vu, disait De Gérando dans l'assemblée générale de la Société pour l'instruction élémentaire du 20 avril 1828, les sociétés se dissoudre, les écoles succomber, ce qui avait été l'ait être détruit promptement, nos propres sociétaires nous abandonner en foule, les maîtres même disparaître, et ce qui subsistait de la première création chaque jour menacé d'être enseveli dans une ruine totale. Une sorte d'hiver sombre nous a enveloppés de toutes parts. » Et, en effet, sur les 1500 écoles mutuelles qui avaient été créées à la suite de l'ordonnance de 1816, il en restait, en 1828, moins de 600, et presque toutes les associations de fondateurs s'étaient dissoutes. Il fallut l'avènement du ministère Martignac, puis la révolution de 1830, pour restaurer l'enseignement mutuel.

Au point de vue pédagogique, la méthode — nous nous servons ici du nom que lui donnaient ses partisans — ne méritait certainement ni l'engouement de ceux qui voulaient y voir un instrument de rénovation scolaire et presque sociale, ni les colères de ses adversaires. Pour s'expliquer la véritable raison d'être de l'enseignement mutuel et apprécier raisonnablement les services qu'il a rendus, il suffit de se reporter à la statistique des écoles pendant la Restauration. Avant l'ordonnance de 1816, dit M. de Jouvencel (Journal d'éducation, octobre 1828, p. 378), le nombre des enfants qui suivaient les petites écoles était de 165 000 dans toute la France, et il se trouvait porté à 1 123 000 à la fin de 1820. D'après un calcul de Jomard (Ibid., septembre 1828, p. 356), en 1828, à la fin de la « morte saison » de renseignement mutuel, sur les 39 381 communes de la France, il y en avait environ 24 000 pourvues d'écoles de garçons, recevant 1 070 000 enfants. Le nombre des jeunes filles qui fréquentaient les écoles primaires était au plus de 430 000 ; 15 381 communes étaient sans écoles de garçons, et peut-être 20 000 sans écoles de filles ; 1 680 000 garçons et 2 320 000 jeunes filles ne fréquentaient aucune école, en tout quatre millions au moins. Il faut se rappeler aussi, ne fût-ce que d'après les résultats de l'enquête ordonnée quelques années plus tard par Guizot, et dont Lorain a dressé l'authentique procès-verbal, à quels maîtres on avait alors affaire. Il était évident, pour ceux qui ne croyaient pas qu'il y eût « deux espèces humaines », qu'il fallait agir. Or, au fond, ce qui était en cause, c'était cette expansion plus ou moins rapide de l'instruction primaire.

Deux modes d'enseignement régnaient, à cette époque, dans les écoles : le mode simultané et le mode individuel. Le mode simultané, d'après lequel les enfants, partagés en classes, recevaient la leçon tous ensemble de la bouche du maître, était en usage dans les écoles dirigées par les associations religieuses, qui disposaient du personnel nécessaire. Le mode individuel, d'après lequel l'instituteur s'occupait de chaque enfant tour à tour et isolément, était le régime commun à la plupart des autres établissements, où le manque de maîtres auxiliaires ne permettait pas de constituer des groupes d'élèves aptes à recevoir un même enseignement. C'étaient ces auxiliaires que les écoles mutuelles devaient former. Le système fournissait à l'instituteur le moyen de multiplier sa direction personnelle, en lui donnant pour coadjuteurs ses meilleurs élèves. Les résultats du mode individuel étaient nécessairement restreints. Le maître, si diligent qu'il fût, ne pouvait être successivement tout à tous. Quelques enfants profitaient de ses soins ; les autres s'enfonçaient chaque jour davantage dans la paresse et l'ignorance. A ceux-là était appliqué le bénéfice des procédés de Bell et de Lancaster, et, pour faire cesser le privilège dont ils avaient souffert, pour opérer ce qu'on appelait « une oeuvre de réparation », les novateurs ardents, ceux dont la foi ne connaît pas les obstacles, ne demandaient que deux ans : « Deux ans d'étude, disait le Guide des fondateurs et des maîtres, suffisaient aux moins intelligents pour achever leurs cours et les bien posséder ».

Aux espérances plus ou moins lointaines dont se flattaient les enthousiastes s'ajoutaient pour les esprits froids les avantages d'un caractère immédiat et palpable. « S'il fallait prouver par un exemple la différence qu'il y a, sous les rapports économiques, entre la méthode simultanée et la méthode mut elle, disait encore le Guide, il suffirait de remarquer que l'instruction élémentaire de 50 000 enfants, qui en ont besoin à Paris, coûterait 2 279 000 francs de plus par l'ancien que par le nouveau procédé. » Et il n'était pas question de Paris seulement. On avait en vue la France entière, où l'on constatait « qu'il n'y avait pas moins de trois millions d'enfants à enseigner et qu'il y aurait plus de 45 millions de francs à dépenser, si l'on s'obstinait à la routine » (Rapport de Jomard, février 1816). Or aucun crédit n'était inscrit au budget de l'Etat pour l'instruction publique, et c'était le temps où l'on considérait comme une libéralité magnifique cette allocation de 50 000 francs que le souverain avait, au témoignage de Cuvier, ajoutée de sa propre main au projet de l'ordonnance de 1816, — allocation que nous avons vue si passionnément disputée.

Il ne s'agissait que de rassembler les enfants autour des tableaux de lecture. Les calculs étaient faits. « Un local de 150 pieds de long sur 30 de large devait contenir 1000 élèves dirigés beaucoup plus facilement par un seul maître que 30 enfants dans l'ancien système. De plus, on n'avait besoin que d'un seul livre de 140 à 200 pages et que les enfants ne touchaient jamais : ce qui lui assurait une durée de plusieurs années. Pour les moniteurs, une somme annuelle de 360 francs suffisait dans les écoles les plus nombreuses, la gratification qu'ils se partageaient étant graduée de 60 à 180 francs. Quant aux familles, là où l'instruction n'était pas gratuite, la dépense qu'elles avaient à supporter se réduisait à 5 ou 6 fr. par an et par tête d'enfant. Bref, avec une somme annuelle de 10 000 francs, accordée pendant quelques aînées par l'Etat, concluait le comte de Laborde, la génération tout entière des pauvres, en France, pourrait être élevée en douze ans, et il n'existerait plus nulle part un seul individu inférieur à un autre dans les éléments si importants de l'instruction. » (Journal d’éducation, t. Ier.) C'était faire beaucoup de bien, on l'espérait du moins, en peu de temps et à peu de frais.

L'application de la mutualité à l'enseignement était rattachée, d'ailleurs, par les imaginations séduites, à un sentiment d'ordre élevé. C'était, en effet, une idée ingénieuse et une inspiration vraiment chrétienne que de chercher dans les enfants des auxiliaires pour instruire les enfants. On se plaisait à les voir se partager le pain de la science et s'évangéliser, pour ainsi dire, les uns les autres. On se flattait aussi de les accoutumer à obéir, en les exerçant à commander. On espérait même leur inculquer le sentiment de l'équité, en les habituant à se rendre entre eux la justice. A certains jours, dans des circonstances graves, la classe était érigée en tribunal. Le coupable était traduit devant les moniteurs. La cause était instruite, plaidée, jugée en due forme, et les journaux d'éducation s'emparaient du jugement pour le proposer à l'admiration publique.

voici, entre beaucoup d'autres exemples, quelques lignes d'un article du Journal d'éducation, relatif à un de ces jugements qui eut en son temps un grand éclat :

« Le 21 février dernier (1817), après l'heure de l'école du soir, une rixe s'éleva dans la rue, entre les nommés Baron et Fauchet, tous deux élèves de l'école de la rue du Petit-Musc, dirigée par M. Cambier. Baron, terrassé par Fauchet, eut le bras cassé. Il fut relevé par un passant et porté chez ses parents. Le lendemain, cet événement étant connu à l'école, M. Cambier, pour se conformer aux règles de. la méthode, annonce à ses élèves que le jury des moniteurs va être formé et qu'il s'occupera sur-le-champ d'examiner la conduite de Fauchet et de le juger.

« Le jury se trouva composé des élèves Jodin, président ; Maillard, Charles Faucheux, Defrance, et Bertrand, rapporteur.

« Le président Jodin a lu à l'accusé le jugement par lequel les jurés venaient de le condamner, à l'unanimité, à ne plus fréquenter l'école. S'étant acquitté de cette lâche avec une modération et une décence vraiment remarquables, le petit président a adressé au pauvre condamné une très grave exhortation pour l'engager à changer de conduite et à devenir un bon sujet ; puis il s'est efforcé à démontrer de son mieux à l’auditoire les dangers que l'on court à polissonner dans les rues. A coup sûr cette éloquence enfantine et ces remontrances faites par un camarade, un égal, ont plus de poids, plus d'influence sur l'esprit de toute une école que tout ce que pourrait faire ou dire le maître le plus habile. Le malheureux Fauchet a éclaté en sanglots et a fait paraître toutes les marques du plus profond repentir ; mais il n'était plus temps, il fallait que le jugement fût exécuté. Les juges et l'auditoire, vivement touchés, versaient tous des larmes. Ils entourent le condamné en pleurant, s'efforcent de le consoler, de lui donner du courage ; ils l'embrassent tous en lui disant adieu. D'un mouvement spontané on demande à ouvrir le tronc de l'école ; tout l'argent qui y est enfermé est offert au pauvre Fauchet, qui s'éloigne enfin le coeur gros, la poitrine gonflée et dans un état digne de pitié.

« S'il existait encore, ajoute le rédacteur, quelques personnes qui pussent croire que la morale fût étrangère aux écoles perfectionnées, nous leur demanderions ce qu'elles pensent de cette anecdote. »

Le fait, comme on le voit, est conté très sérieusement, et très sérieusement aussi on pensait que ces pratiques, passant de la classe des enfants à la classe des adultes, contribueraient à introduire dans la société les moeurs de la vraie et utile fraternité. En France, les esprits généreux ne doutent jamais de l'efficacité des réformes dont ils souhaitent le succès. Nous jetons d'un seul coup tout notre coeur et toute notre raison du côté où nous entraînent nos désirs et nos espérances.

Ajoutons qu'on avait tiré des pratiques bien combinées du système une organisation qui était de nature à faire illusion sur ce qu'il avait de vide et de faux. « Une classe d'enseignement mutuel, disait le Manuel de Sarazin, doit avoir la forme d'un carré long, d'une longueur à peu près double de sa largeur. Dans une salle d'une vingtaine de mètres de longueur, le plafond devra être élevé de 5 à 6 mètres, pour qu'elle puisse contenir la masse d'air nécessaire à la respiration des élèves. Le maximum des mesures de l'estrade doit être environ de 0m, 65 de hauteur, 5 mètres de longueur et 2 mètres de largeur. » C'était un spectacle saisissant, au premier aspect, que ces longs et vastes vaisseaux qui contenaient une école entière, comme les plus anciennes générations des instituteurs de Paris peuvent se souvenir encore d'en avoir vu à la Halle-aux-Draps. Au milieu de la salle, dans toute la longueur, des rangées de tables, de 15 à 20 places chacune, portant à l'une des extrémités (celle de droite) le pupitre du moniteur et la planchette des modèles d'écriture, surmontée elle-même d'une tige ou télégraphe, qui servait à assurer, par des inscriptions d'une lecture facile, la régularité des mouvements ; sur les côtés, et tout le long des parois, des séries de demi-cercles autour desquels se répartissaient les groupes d'enfants ; sur les murs, à hauteur du regard, un tableau noir où se faisaient les exercices de calcul et auxquels étaient suspendus les tableaux de lecture et de grammaire ; tout à côté, à portée de la main, la baguette dont s'armait le moniteur pour diriger la leçon ; enfin, au fond de la salle, sur une vaste et haute estrade, accessible par des degrés et entourée d'une balustrade, la chaire du maître, qui, s'aidant tour à tour, suivant des règles déterminées, de la voix, du bâton ou du sifflet, surveillait les tables et les groupes, distribuait les encouragements et les réprimandes, et réglait, en un mot, comme un capitaine sur le pont de son navire, toute la manoeuvre de l'enseignement. Dans ce cadre solennel tout se passait avec solennité. Les mouvements, transmis par le moniteur général avec une mimique expressive, étaient exécutés par la troupe des enfants avec une exactitude ponctuelle. La préparation aux exercices avait ses règles comme l'exercice et presque plus que l'exercice lui-même. On passait des groupes aux bancs, de la lecture à l'écriture, de l'écriture au calcul, non seulement en ordre, mais en mesure. Les moindres préliminaires comportaient toute une série d'attitudes soumises aux règles d'une sorte de tactique.

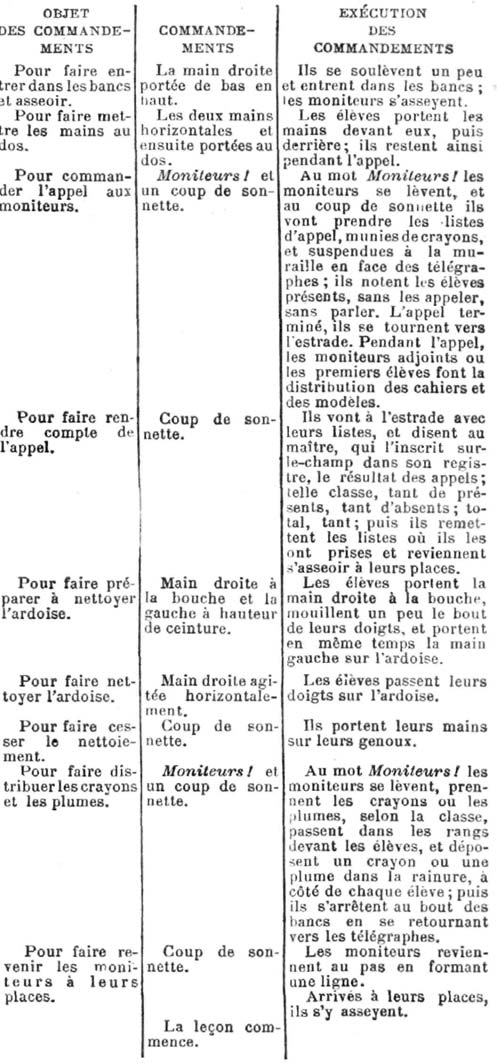

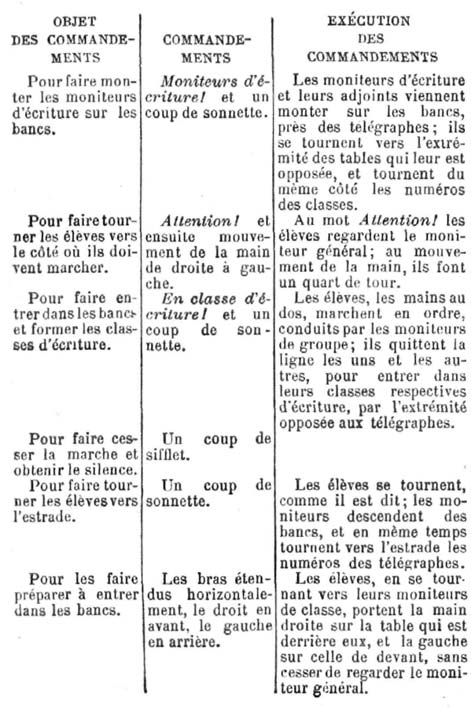

Voici, par exemple, d'après le Manuel Sarazin, comment on procédait à la leçon d'écriture :

Cette mise en scène satisfaisait les yeux. L'amour-propre des familles et des enfants y trouvait aussi son compte. L'enseignement mutuel ne pouvait se soutenir dans les écoles très peuplées qu'à la condition que l'autorité fût partagée entre un grand nombre de mains. De là, les diverses catégories de moniteurs et leur hiérarchie savante. Il y avait des moniteurs généraux, dont le nombre pouvait aller jusqu'à quatre ; des moniteurs particuliers, dont le cadre était indéterminé ; et comme chaque exercice, écriture, lecture, arithmétique, avait ses moniteurs particuliers, il était bien rare qu'un enfant intelligent n'obtint pas quelque part sa place de commandement. Il y avait, en outre, les moniteurs adjoints ou occasionnels, dont le rôle consistait à remplacer les titulaires empêchés. Il y avait enfin les conducteurs, qui étaient comme les sous-officiers des moniteurs. Chacun de ces dignitaires avait ses privilèges distinctifs et bien en vue. Le bureau des moniteurs généraux était sur l'estrade, où ils entouraient le grand bureau du maître, comme des satellites leur planète. Les moniteurs particuliers siégeaient au bout des tables, au pupitre d'honneur, d'où ils exerçaient leur surveillance et faisaient jouer les télégraphes. Les conducteurs présidaient à la sortie de l'école et veillaient à ce que chacun rentrât tranquillement dans sa demeure ; défense leur était faite de frapper ou de menacer les indisciplinés, mais ils étaient chargés de noter les incidents et, le lendemain, ils faisaient leur rapport. Un ordre absolu présidait à l'accomplissement de toutes ces fonctions. Aucun déplacement, aucune marche ne pouvait avoir lieu sans qu'un chef quelconque, moniteur général, moniteur particulier ou conducteur, ne prît la tête de la colonne, la main posée sur le premier du rang et tenant, pour ainsi dire, la chaîne de sa petite escouade.

De toutes les causes qui ont contribué à vulgariser l'enseignement mutuel, il n'en est point, peut-être, qui ait été plus puissante sur les imaginations que cette organisation du commandement. L'esprit d'ordre plaît en France, surtout lorsqu'il s'accommode à des cadres où les plus humbles trouvent leur place. Une institution devient aisément populaire, pour peu qu'elle réponde à ce besoin, mêlé de faiblesse, qui est un des traits de notre génie national. On était naturellement porté à attribuer à l'appareil d'éducation tout extérieur de l'école mutuelle une efficacité souveraine. Au fond, quelle était son action réelle sur les enfants? quelle était sa véritable valeur pour la discipline de l'esprit et du caractère?

Le grand ressort de l'école mutuelle, c'était le moniteur. Le plus grand nombre des élèves ne connaissaient d'autre maître que le moniteur. C'était par lui, par son intermédiaire, que le maître voyait, parlait, agissait. La grande affaire était donc d'avoir de bons moniteurs, et tous les soins étaient pour eux. L'école ne s'ouvrait à tout le monde qu'à 10 heures. De 8 à 10 heures, il y avait la classe des moniteurs. Malheureusement, l'objet spécial de cette classe en déterminait forcément la direction et l'esprit. L'intérêt du maître était de former promptement un bon instrument ; quant à l'élève, il s'agissait moins d'apprendre à fond et pour lui-même que d'apprendre vite et pour les autres. Même dans une élite, il y a nécessairement des aptitudes diverses et des degrés divers d'aptitudes. Au lieu de chercher à faire profiter les moniteurs de leurs avantages réciproques et de les entraîner dans ce grand courant d'émulation générale qui, sous une direction commune, finit par soulever tout le monde, on partageait la classe en groupes, et les moniteurs avaient eux-mêmes leurs moniteurs. On ne se préoccupait pas de l'équilibre du développement des facultés ; on tirait parti des dispositions dominantes de chacun : tel appartenait au groupe de la grammaire, tel autre à celui du calcul. Le travail était divisé, morcelé, spécialisé, sans ensemble ni unité. La parole du maître, la seule qui soit vivifiante, touchait les élèves-moniteurs tour à tour, jamais ensemble, ou très rarement. Bien plus, une grande partie des deux heures de classe était consacrée à la récitation de la théorie des procédés normaux de l'école mutuelle. Il fallait, avant tout, dresser les moniteurs au métier. Ce ne fut que bien tard, quand l'enseignement mutuel commençait à sortir de sa voie propre, que les règlements du Comité central pour la classe des moniteurs (29 avril, 29 octobre et 25 novembre 1835) furent modifiés dans la pratique des bonnes écoles, et que chaque moniteur dut suivre les exercices d'un groupe dans toutes les matières de l'enseignement.

Quels maîtres une telle préparation devait-elle produire? Enseigner, c'est apprendre deux fois, a-t-on dit justement, mais à la condition d'avoir réfléchi sur ce que l'on a appris et sur ce que l'on enseigne. Pour porter la lumière dans l'intelligence d'autrui, il faut d'abord avoir fait en soi-même la lumière ; ce qui suppose l'action pénétrante et persévérante d'un esprit relativement mûr et formé. De la classe où ils venaient de siéger comme élèves, les moniteurs passaient, maîtres improvisés comme par un coup de baguette, dans la classe des enfants qu'ils avaient à endoctriner. Ils ne devaient même pas s'aider d'un livre ; l'enseignement par les livres était proscrit ; à l'origine, au moins, il n'y en avait qu'un seul pour toute l'école ; encore ne devait-on pas y toucher. Que pouvaient-ils faire autre chose que de transmettre fidèlement la lettre de la leçon qu'ils avaient reçue ? Comment en auraient-ils possédé! esprit? Aussi ne leur demandait-on que d'appliquer exactement les procédés auxquels on les avait exercés. Nous ne créons pas le mot. Il était essentiellement de la langue de l'école mutuelle. Chaque matière avait ses procédés. Les tableaux de grammaire ou de calcul qui servaient à l'enseignement du groupe contenaient des séries de questions toutes faites, avec des séries parallèles de réponses. Il ne s'agissait que d'en suivre l'ordre. Le pauvre enfant, empêtré dans les énoncés de ces règles et bien souvent plus tenté, sans doute, de jouer lui-même que de faire travailler ses jeunes disciples, se trompait par inadvertance ou par impuissance. On ne l'ignorait pas. « Pour peu qu'on ait l'habitude des écoles, disait le Manuel, on voit que les moniteurs sont souvent portés à altérer les procédés qu'ils doivent employer et à leur en substituer d'autres, faute principalement de se rappeler ce qu'ils doivent faire.» Mais on ne trouvait pas d'autre remède à ce mal que de leur faire répéter souvent les manoeuvres qu'ils avaient à commander chaque jour. Grâce à Dieu, on se fait aujourd'hui de la pédagogie une idée moins rudimentaire. L'enseignement est un art en même temps qu'une science : un art dont la souplesse doit se prêter aux besoins les plus imprévus, varier les explications, saisir les incidents, glisser ou insister, profiter de la lumière qui parfois se fait tout d'un coup, se tenir toujours au pas de l'élève et le diriger en le suivant. Il n'y a de résultats réels qu'à ce prix, et il n'y a que le maître qui soit capable de les obtenir.

Si, sauf les exceptions toujours rares des natures précoces et de la vocation, l'on ne pouvait attendre du moniteur qu'un enseignement superficiel et sans portée, à plus forte raison n'était-il guère possible de lui demander cette étude psychologique des caractères qui seule crée l'autorité et permet d'exercer sur le développement moral de l'enfant une action féconde.

Ici encore, sans doute, on comptait avant tout sur les procédés, et il est vrai que la discipline se prête mieux que l'enseignement à l'application des procédés. Encore faut-il que les moyens soient bien appropriés à l'effet qu'on veut produire et que leur emploi soit toujours sans danger. On admirait beaucoup l'organisation de l'école mutuelle, le mécanisme minutieusement réglé de tous ses mouvements, son animation silencieuse. « Voyez, disait le Manuel avec une complaisance d'ailleurs justifiée par les faits, voyez comme le moindre geste est saisi. Le plus léger coup de sonnette ou de sifflet produit un effet magique. Dans les marches, personne ne tourne la tête, et l'on n'entend qu'un bruit sourd produit par le pas cadencé des élèves. » Ces ordres donnés et exécutés à la muette assouplissaient assurément les élèves à l'obéissance. Mais en avaient-ils la véritable intelligence, celle qui résulte du sentiment d'un devoir bien compris? Et si ces marches qui coupaient incessamment les exercices de l'enseignement étaient d'excellentes leçons d'ordre en même temps que d'utiles délassements de gymnastique, ne leur concédait-on pas bien du temps et de la place dans des journées de travail déjà si courtes, la classe des moniteurs réduisant à quatre heures la durée des classes ordinaires?

Nous n'oublions pas que ces moyens matériels de direction se rattachaient à un système de discipline morale. Il était sage assurément de proscrire les peines corporelles, férules et fouets, qui étaient encore en usage, et c'est avec raison qu'on cherchait à remplacer dans le coeur des élèves le sentiment de la crainte par celui de l'honneur. Toutefois, à trop tendre certains ressorts, on court le risque de les fausser. Si les austères satisfactions de la conscience, dont il est si rare que l'homme se contente, ne sauraient suffire à l'enfant, est-il prudent de l'habituer à recevoir, pour prix de ses moindres actions, une récompense palpable, une distinction visible qui le signale à tous les yeux, au dehors de l'école comme dans l'école?

Que dire de la plus haute de toutes, de l'exercice de l'autorité? On comptait sur la vigilance du maître pour empêcher les abus ; et l'on ne considérait pas que cette vigilance avait à s'exercer sur des centaines d'élèves, dans des locaux immenses ; elle pouvait prévenir ou réprimer certains écarts ; elle était absolument impuissante à assurer dans tous les groupes une bonne et sage direction. La plupart des maîtres, d'ailleurs, n'étaient dans leur école que des intendants : le mot est d'un promoteur du système. Et puis, les meilleurs avaient leur classe à eux, la classe des moniteurs. C'était assez, quelquefois trop, pour leurs forces. Après avoir enseigné le matin, le maître se reposait le reste de la journée sur le zèle des moniteurs. On croyait échapper au péril des enivrements de l'orgueil en faisant souvent passer d'un enfant à un autre la baguette du commandement. Mais l'habitude, une fois prise, se corrige difficilement. Même dans la famille, ces ministres du maître, comme ils se laissaient volontiers appeler, devenaient de petits despotes ; les parents se plaignaient de leurs habitudes impératives et de leur ton de domination. Faire du commandement journalier par les enfants la base d'un système d'éducation, c'est s'exposer à pervertir les volontés que l'on veut discipliner. La vie morale, celle qui forme les caractères, ne peut, comme la vie intellectuelle, venir que du maître, parce que lui seul en possède la règle.

Tels étaient les défauts inhérents au mode d'instruction et d'éducation de l'école mutuelle. Ceux qui en avaient le plus ardemment servi la cause ne s'y trompaient pas. Ils ne faisaient de renseignement mutuel ni une doctrine ni une science ; ce n'était, à leurs yeux, qu'un artifice ingénieux.

On peut dire qu'il s'est conservé, en France, sous sa forme pure, pendant toute la durée du règne de Louis-Philippe. C est aussi l'époque de sa plus grande extension. Mais il a toujours eu à subir, dans les villes et les centres populeux, la concurrence des écoles congréganistes qui suivaient le mode simultané, et les frais de première installation qu'il exigeait en rendaient l'adoption difficile dans les petites communes.

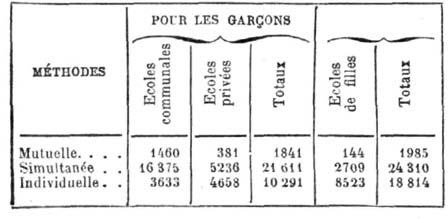

On trouvera dans le tableau ci-après, pour l'année 1834, l'état comparatif des écoles d'après les méthodes qui y étaient suivies :

En dehors de toute préoccupation politique et religieuse, le système de l’enseignement mutuel fut attaqué, au nom de l'enseignement même, lorsqu'on commença à voir dans l'éducation primaire autre chose qu'un moyen d'apprendre mécaniquement la lecture, l'écriture, le calcul, et les éléments du chant et du dessin. Victor Cousin fut l'un des premiers à en faire ressortir l'insuffisance, dans le rapport qu'il lut à l'Académie des sciences morales et politiques, le 26 octobre 1836, sur les résultats de son voyage en Hollande. Au cours d'une conversation qu'il eut à Harlem avec Van den Ende, inspecteur général de l'enseignement primaire en Hollande : « Et votre enseignement mutuel, lui aurait dit celui-ci, qu'en faites-vous? Espérez-vous qu'avec un pareil enseignement l'instruction primaire puisse former des hommes ; car c'est là sa véritable fin? Les diverses connaissances enseignées dans les écoles ne sont que des moyens dont toute la valeur est dans leur rapport à cette fin. Si on veut l'atteindre, il faut renoncer à l'enseignement mutuel, qui peut bien donner une certaine instruction, mais jamais l'éducation ; et encore une fois, Monsieur, l'éducation est la fin de l'instruction. » — « On peut juger, continue Cousin, avec quelle satisfaction je recueillais ces paroles de la bouche d'un juge aussi compétent que M. Van den Ende. — Rien n'est plus évident, lui disais-je, et pour moi, philosophe et moraliste, je regarde l'enseignement simultané, à défaut de l'enseignement individuel, qui est impossible, comme la seule méthode qui convienne à l'éducation d'une créature morale ; mais, je dois l'avouer, l'enseignement mutuel jouit encore, en France, d'une popularité déplorable. »

Presque au même moment, avec moins de verve, mais avec plus de mesure, le rapporteur du budget de l'instruction publique pour 1837, Dubois (de la Loire-Inférieure), portait sur la méthode mutuelle un jugement pédagogique : « L'enseignement mutuel, disait-il, n'est plus repoussé par le préjugé ; mais il a cessé aussi d'être l'objet d'un enthousiasme exclusif. Par une fréquentation continuelle des écoles, et en descendant à l'examen approfondi des détails de l'enseignement, les comités comprennent mieux de jour en jour la nécescité de varier et de mêler les méthodes selon les circonstances de pauvreté ou de richesse des communes, selon le nombre et l'âge des élèves, selon l'objet et la force des études. »

On ne pouvait toutefois demander aux créateurs et aux premiers propagateurs de l'enseignement mutuel de renoncer à leur confiance. « Laissons dire aux hommes de mauvaise foi, comme aux esprits légers et superficiels, s'écriait encore Jomard en 1854, qu'il a fait son temps, et prouvons, par de nouveaux progrès, qu'il n'a rien perdu de sa valeur ni de son efficacité. » Et le comte Boulay (de la Meurthe), ancien président du Comité central de Paris, confessait, de son côté, en 1857, que jamais sa foi n'avait été plus entière. Mais les événements avaient marché ; l'Etat, en faisant de l'instituteur un fonctionnaire, et en lui assurant des ressources restreintes, mais sûres, avait considérablement multiplié le personnel des écoles, tandis que l'enseignement des écoles normales en relevait la valeur pédagogique. Ces deux conditions devaient naturellement amoindrir l'importance de l'enseignement mutuel, et, à lire d'année en année les Bulletins de la Société pour l'instruction élémentaire, il est facile de constater qu'au moment même où elle enregistrait les dernières protestations de ses illustres fondateurs, elle commençait à se détacher d'une institution qui avait donné tout ce qu'elle pouvait produire.

La loi du 15 mars 1850, en définissant la situation des instituteurs adjoints (art. 34) et en instituant (art. 47) des stagiaires, permit d'effectuer légalement une transformation accomplie dans les faits. Les écoles où avait régné l'enseignement mutuel eurent à traverser une longue période de transition dont les résultats furent souvent fâcheux. Faute de locaux appropriés, faute aussi d un nombre suffisant de maîtres, on continua à appliquer tant bien que mal le système en dehors des conditions normales qui pouvaient le faire réussir. N'ayant plus foi dans les moniteurs, on n'en formait plus ; et l'on utilisait néanmoins de jeunes auxiliaires qui en remplissaient l'emploi, comme si la classe spéciale qui servait autrefois à les former eût encore subsisté. On rassemblait les enfants autour d'un autre enfant, un peu moins ignorant, un peu plus âgé, propre à maintenir dans les rangs du groupe une certaine discipline, mais incapable d'exercer sur les esprits une direction utile.

Aujourd'hui, le monitorial System n'est plus aux yeux de nos maîtres qu'un moyen dont ils n'usent que lorsqu'ils ne peuvent pas faire autrement, — le nombre toujours croissant des instituteurs brevetés ayant permis de pourvoir les grandes écoles d'un personnel compétent, et l'organisation pédagogique en usage dans chaque département fixant les devoirs de chacun en vue de la mise en oeuvre de la seule méthode qui puisse assurer l'action réciproque du maître sur l'enfant et de l'enfant sur le maître.

Les mêmes causes qui ont produit en France les développements successifs et la transformation de l'enseignement mutuel se sont aussi fait sentir à l'étranger.

Les premiers rapports lus chaque année aux assemblées générales de la Société pour l'instruction élémentaire nous montrent l'enseignement mutuel, sorti d'Angleterre et adopté par la France, se répandant sur toute l'Europe, notamment dans les pays du Nord, en Suède, en Norvège, en Danemark, en Russie, puis de là gagnant l'Amérique, l'Orient, atteignant même — les documents l'affirment du moins — jusqu'aux extrémités des contrées barbares de l'Océanie et de l'Afrique. Il serait impossible de suivre si loin les destinées du procédé. Nous nous bornerons à en marquer la trace dans les pays voisins.

Pour l'Angleterre, par exemple, nous lisons, dans le Bulletin de la Société pour l'instruction élémentaire, le récit d'une visite de Demoyencourt aux écoles de Londres dans le cours du dernier trimestre de 1833. Il y trouve la méthode mutuelle pratiquée dans les écoles dites nationales (national schools), dont il ne fait pas un très grand éloge, et dans les écoles lancastériennes patronnées par la Société pour les écoles britanniques et étrangères, « les seules, dit-il, qui puissent être comparées à nos écoles d'enseignement mutuel ». Mais déjà le procédé de Lancaster a subi de grandes modifications : on fait des explications de mots ; les élèves sont questionnés sur l'étymologie des principales expressions ; « on leur demande si dans ce qu'ils ont lu précédemment ils ne se rappellent point un passage analogue à celui qu'ils viennent de ire », etc. Dans une école de filles, « lorsque l'institutrice est satisfaite du travail des élèves, ou qu'elle les trouve un peu fatiguées, elle interrompt un exercice, celui de l'écriture ou de la couture, pour donner à toute la classe, à haute voix, quelques notions d'économie domestique ». Tout cela est loin du pur mutuellisme. En 1851, un autre pédagogue français, Eugène Rendu, visite à son tour les écoles de l'Angleterre. Il y trouve, à Londres surtout, les pupil teachers multiplies dans les écoles, comme les élèves-maîtres stagiaires se multiplièrent un peu plus tard dans nos grandes écoles urbaines ; pour ce qui concerne l'enseignement mutuel, il résume son impression en disant que « l'augmentation du nombre des pupil teachers fait de l'enseignement mutuel un enseignement simultané » (Eugène Rendu, De l'instruction primaire à Londres dans ses rapports avec l'état social, 2e édition, 1854, p. 36, en note).

Nous avons vu comment l'enseignement mutuel était apprécié dans les Pays-Bas en 1836. Cousin déclare ne l'avoir pas rencontré en Allemagne. Le même renseignement nous est donné par les réponses des correspondants allemands de la Société pour l'instruction élémentaire. La Société, en 1837, avait institué une enquête sur l'état de l'instruction primaire dans les divers Etats de l'Europe, et posé entre autres cette question : « La méthode d'enseignement mutuel est-elle adoptée dans un grand nombre d'écoles? depuis combien d'années? s'aperçoit-on qu'elle ait des avantages réels sur les anciennes méthodes ?» A quoi le comte Pappenheim répond pour le grand-duché de Hesse : « La méthode d'enseignement mutuel n'a jusqu'à présent été adoptée dans aucune école du pays. Les pédagogues les plus distingués et expérimentés se sont tous, excepté Zerrenner, élevés contre son introduction. Il s'entend au surplus de soi-même qu'ici comme ailleurs, les maîtres ont la faculté d'employer les élèves plus âgés et plus capables à les seconder auprès des plus jeunes, au moyen de répétitions de ce qui a été enseigné et de directions pour ce qu'il y a à apprendre ; mais, dans ce cas, le maître doit toujours veiller exactement à ce que les enfants plus âgés traitent convenablement les plus jeunes confiés à leur inspection. »

Le correspondant de Hambourg est encore plus explicite. Dans le Holstein, dit-il, on a appliqué la méthode mutuelle sous une forme améliorée ; mais à Hambourg elle n'a été introduite dans aucune école ; il en donne les raisons, puis il ajoute : « Cette méthode, qui est incontestablement inférieure à l'ordinaire, n'a trouvé d'accueil en Allemagne que là où, par exemple comme dans les provinces polonaises occupées par la Prusse, l'instruction est encore très arriérée et où les communes sont trop pauvres pour pouvoir établir un nombre suffisant de classes et d'écoles. La méthode d'enseignement mutuel en Holstein limite à 75 comme maximum le nombre des élèves pour un maître d'école ; on n'y gagne donc pas même grand'chose en fait d'économie. »

En Belgique, l'enseignement mutuel « est en usage dans les grandes villes, particulièrement pour les adultes ; en général, on préfère la méthode d'enseignement simultané ». Le président du conseil d'administration de la Société d'encouragement pour l'instruction élémentaire à Liège répond avec plus de détails :« Nous ne connaissons en Belgique, comme suivant encore la méthode mutuelle, que deux écoles communales à Bruxelles, une école soutenue par des souscriptions particulières, deux écoles d'adultes hommes, et une de femmes adultes, fondées dans la même ville par la Société pour l'instruction primaire et populaire. La dernière école où cette méthode était pratiquée à Liège a été fermée, il y aura bientôt deux ans. C'est vers 1820 que cette méthode fut introduite en Belgique. Le grand avantage que l'on y rencontra fut de pouvoir faire instruire dans un seul local, et à peu de frais, un très grand nombre d'élèves. Mais, méthode pour méthode, on reconnut toujours une supériorité au mode simultané. »

Trois lettres de Genève sont plus favorables à l'enseignement mutuel ; la plus importante cependant, qui est de F.-L. Naville, élève de très fortes objections contre le système, et ne s'y rallie, avec de grandes réserves, qu'à la condition d'y faire entrer les procédés éducatifs mis en oeuvre par le P. Girard. D'après cette lettre, c'est en 1816 que la première école mutuelle du canton de Genève avait été instituée à Chancy.

Partout où le système d'enseignement mutuel avait été adopté dans les trente premières années du dix-neuvième siècle, il a été successivement transformé ou abandonné, et les écoles mutuelles, telles que les avaient comprises Lancaster en Angleterre et en France les fondateurs de la Société pour l'instruction élémentaire, ne sont plus aujourd'hui, si toutefois il en existe encore, que des exceptions locales.

Pour citer cet article

document.php?id=3249