|

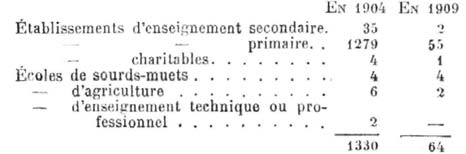

fFrères des écoles chrétiennesCongrégation séculière laïque — c'est-à-dire « dont les membres ne peuvent prétendre à l'état ecclésiastique », disent les statuts — fondée en 1680 par J.-B. de La Salle sous le nom d'Institut des Frères des Ecoles chrétiennes. Les circonstances de la fondation de cet institut sont racontées à l'article La Sa//e, ainsi que l'histoire de son développement durant les trente-neuf années que La Salle put consacrer à son oeuvre. A la suite des persécutions dont il fut l'objet à Paris de la part de l'autorité ecclésiastique, J.-B. de La Salle transféra en 1705 son noviciat à Saint-Yon près de Rouen : de là le nom de Frères de Saint-Yon sous lequel sont généralement désignés les Frères des Ecoles chrétiennes au dix-huitième siècle. On les appela aussi Frères ignorantins ; mais ce nom-là n'est pas le leur : il appartient aux Frères de Saint-Jean-de-Dieu, congrégation fondée en Portugal en 1540 et vouée aux soins des malades. En 1725, des lettres patentes consacrèrent l'existence de l'institut, et accordèrent aux Frères le droit de « posséder tous les fonds et héritages dont on pourra leur faire legs et donations ou qu'ils pourront acquérir de leur chef ». Un siècle après la fondation de leur congrégation, les Frères des Ecoles chrétiennes comptaient (1789) 116 maisons en France, deux à Rome, une à Ferrare, une à Orvieto, une à Estavayer (Suisse), une à la Martinique, en tout 121 ; ces maisons renfermaient environ 800 frères, et 550 classes fréquentées par 36 000 élèves. Le décret du 18 août 1792 supprima toutes les congrégations séculières, tant laïques qu'ecclésiastiques. Dès le 10 février 1792, le Comité d'instruction publique avait présenté à l'Assemblée législative, par l'organe de Gaudin, député de la Vendée, un rapport proposant la suppression de ces congrégations ; voici comment le rapporteur s'exprimait à l'égard des Soeurs grises et des Frères des Ecoles chrétiennes : « Une seule de ces institutions semble mériter un autre sort, et a droit à notre reconnaissance par l'importance de ses services. Ce sont les Soeurs grises, dévouées à la desserte des hôpitaux. ; la patrie doit les détacher de tous les autres liens. et surtout améliorer leur sort, en les mettant spécialement sous la sauvegarde des municipalités. Voire Comité croit encore pouvoir ranger parmi les institutions utiles les Frères des Ecoles chrétiennes, chargés d'enseigner, en plusieurs villes, à lire, à écrire, l'arithmétique et les éléments du commerce. Ils ont rempli ces fonctions avec succès, et fondé même, en quelques villes, des pensionnats nombreux qui ont toute la confiance publique ; mais cette association, fondée sous les auspices des Jésuites, en eut toujours le fanatisme et l'intolérance. Elle ne peut être conservée comme corporation ; mais lorsqu'elle sera dissoute, on doit accueillir ceux de ses membres qui voudront se dévouer aux mêmes services. Quelques-uns avaient d'abord montré du patriotisme, qui fut aussitôt réprimé par le despotisme monacal. Quand ce despotisme sera détruit, le patriotisme pourra renaître, et il trouvera sa récompense dans les services qu'il rendra à la patrie. » Sous le Consulat, les Frères reconstituèrent leur congrégation avec l'autorisation du gouvernement. Dans son rapport de l'an IX sur l'instruction publique, le ministre Chaptal avait écrit : « Avant la Révolution, ... dans les villes, les écoles primaires étaient généralement desservies par les Frères ignorantins, admirable institution dont les membres ont constamment réuni l'art d'enseigner aux moeurs les plus sévères. Tout cela a disparu sans doute : mais il est aisé de tout rétablir et d'améliorer. » « Mettant à profit ces dispositions bienveillantes, — dit Eugène Rendu, — les Frères relevèrent successivement les écoles à Lyon, à Saint-Germain en Laye, à Paris (Gros-Caillou), à Villefranche (Rhône), à Soissons, à Valence, à Toulouse, à Bordeaux, à Rethel, etc. La conclusion du Concordat (26 messidor an IX) hâta naturellement la réorganisation de l'Institut. Des objections étaient faites contre une association dont les membres se liaient par des voeux. « Mais » — répondait le conseiller d'Etat directeur des cultes, Portalis — « le voeu, en soi, est indépendant de toute monasticité. On a fait des voeux avant qu'il y eût des monastères ; des citoyens ordinaires font des voeux sans vivre dans un cloître. Ce qui caractérisait l'ancien voeu monastique, c'est la garantie que la loi donnait pour en assurer l'exécution. Les lois ont fait tout ce qu'elles peuvent et tout ce qu'elles doivent pour la liberté humaine, lorsqu'elles ont annoncé qu'elles ne sanctionneraient plus aucun voeu. Elles n'ont pas à s'inquiéter de ce qui n'intéresse que la conscience ; il ne lui appartient pas de forcer ce retranchement impérissable de la liberté humaine. » Conformément à ces principes, Portalis, dans un rapport spécial au premier consul (10 frimaire an XII), proposa d'accorder aux Frères l'autorisation de se reconstituer « en un » point central de réunion ». Ce point central était la ville de Lyon, où il fut entendu que le supérieur général de l'institut devait résider à l'avenir. « Dans une des séances du Conseil d'Etat où se discutait le décret constitutif de l'Université, on fit ressortir les dangers qui pouvaient naître, disait-on, de l'adoption des Frères par la puissance publique. « Je ne conçois pas, répondit Napoléon, « l'espèce de fanatisme dont quelques personnes sont animées contre les Frères. C'est un véritable préjugé. Partout on demande leur rétablissement. Ce cri général démontre assez leur utilité. » (Séance du Conseil d'Etat du 11 mai 1806.) Il n'y a point à s'étonner dès lors que l'article qui suit (art. 109) ait été inséré dans le décret célèbre qui organisait l'Université de France (17 mars 1808) : « Les Frères des Ecoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, et fera surveiller leurs écoles. Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université. » Les statuts de la congrégation, présentés en 1809 par le vicaire général, le frère Frumence, furent visés par un arrêté du grand-maître (4 août 1810), moyennant des modifications apportées à trois articles. Et, à la suite de cette affiliation générale, — qui fut aussi accordée, en 1812, à la congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine, — des diplômes individuels furent délivrés, sans examen, aux frères exerçant dans quelques académies, tandis que, dans d'autres circonscriptions universitaires, on négligea cette formalité. Les instituteurs congréganistes furent en outre dispensés du service militaire. Sous la Restauration, lorsque l'ordonnance du 29 février 1816 eut créé pour les instituteurs le brevet de capacité, la Commission de l'instruction publique fit délivrer des brevets aux Frères des Ecoles chrétiennes, sans les astreindre à passer l'examen prévu par l'ordonnance, et, lorsque fut votée la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement, l'article 15 accorda aux Frères, assimilés aux membres de l'Université qui se voueraient pour dix années à l'enseignement, la dispense du service militaire, dispense dont ils avaient joui en fait depuis 1808. Mais, à l'instigation des ennemis de l'Université, qui voulaient le rétablissement des Jésuites et l'indépendance des congrégations, le supérieur général des Frères, le frère Gerbaud, prit tout à coup, en 1818, une attitude de révolte : sur son ordre, ceux des frères qui avaient déjà reçu des brevets les renvoyèrent, en prétendant qu'ils n'en avaient pas besoin ; et ceux à qui il n'en avait pas encore été délivré refusèrent d'accepter les brevets qu'on leur offrait ; ils refusèrent également de contracter individuellement l'engagement décennal qui était la condition de la dispense du service militaire. C'est à Metz que commença cette levée de boucliers. Le ministre de l'intérieur, Lainé, écrivit à la Commission de l'instruction publique (16 juin 1818) : « Si les Frères ne se rendent pas à la voix de la justice et de la modération, le seul parti à prendre serait d'avoir recours aux tribunaux. Sans doute le scandale serait fâcheux ; mais il faudrait bien s'y résigner pour ramener ces instituteurs à l'exécution de la loi. » Le supérieur général écrivit de Lyon au ministre (7 juillet) pour lui exposer les motifs des ordres qu'il avait donnés à ses subordonnés : « L'article 109 de la loi concernant l'Université — disait-il — fut rempli [en 1810] à la satisfaction du grand-maître chargé de viser nos statuts. Son Excellence comprit que le diplôme pour une congrégation devait être unique, et le donna tel. C'est celui dont Votre Excellence a reçu une copie authentique. Jamais on ne nous a parlé d'aucune autre autorisation. Car, Monseigneur, vouloir obliger chaque frère à un diplôme particulier, ce serait séparer les membres de leur chef, et détruire en France la congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes. Persuadés que ce n'est pas l'intention du roi, nous supplions Votre Excellence, Monseigneur, de vouloir exposer à Sa Majesté l'incompatibilité absolue de diplômes individuels avec le diplôme général dont, par sa grâce, nous sommes maintenant en possession, et ferez justice. » Le conflit se prolongea durant plusieurs mois. Au sujet de la dispense militaire, le ministre écrivit le 19 octobre à la Commission de l'instruction publique : « Pour être exemptés du service, il faut que les Frères contractent avec la Commission de l'instruction publique ou ses délégués, les recteurs, etc., l'obligation de rester dix années dans l'enseignement, en se soumettant d'ailleurs aux formalités voulues par les règlements. Je vous prie de tenir la main, en tout ce qui vous concerne, à l'exécution de ces mesures. » Le 26 novembre, le frère Gerbaud sollicita d'un avocat de Paris une consultation juridique pour établir le bon droit de la congrégation, en disant : « Les directeurs de nos maisons, en France, sont tourmentés par les recteurs d'académie, tant pour les brevets ou diplômes qu'on semble vouloir exiger aujourd'hui, que pour le bénéfice de la dispense de la foi du recrutement ». Le ministre se vit réduit à prendre des mesures de rigueur contre les récalcitrants : quelques écoles de Frères furent fermées, entre autres à Autun (4 décembre). La consultation juridique en faveur des Frères parut en date du 26 décembre. De son côté, un défenseur de l'Université, Ambroise Rendu, rédigea et publia un copieux exposé de la question intitulé Essai sur l'instruction publique, 3 vol., janvier-mars 1819. Enfin la paix se fit : Rendu avait suggéré à Royer-Collard une transaction qui parut acceptable au supérieur général ; on lit à la dernière page de l'Essai sur l'instruction publique : « On annonce un arrangement qui dissipe toutes les alarmes et concilie tous les intérêts. Tous les droits de l'autorité sont reconnus, mais elle consent à des modifications et à des dispenses. Force demeure à la loi, et les Frères sont satisfaits. Nous nous en réjouissons sincèrement. L'exemple d'obéissance que la congrégation des Frères se détermine enfin a donner sur toute la surface de la France ne saurait être perdu pour aucun temps ni pour aucune association charitable ou religieuse. » En 1819, le Conseil municipal de Paris, « considérant que la Ville de Paris doit attacher un grand prix à posséder un établissement qui devra procurer de grands avantages pour l'instruction primaire, … que le royaume entier profitera des ressources que doit présenter l'établissement central des Frères des Ecoles chrétiennes et le noviciat qu'ils se proposent de former », offrit d'acquérir de l'administration des hospices une maison située rue du Faubourg Saint-Martin (dite la maison Dubois), afin de « la concéder à la congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes pour en jouir tout le temps que cette congrégation subsistera dans ledit local, sans en payer aucuns loyers, la propriété étant réservée à la Ville de Paris, mais pour ne rentrer en possession de ladite maison que dans le cas où l'établissement des Frères cessera d'occuper lesdits lieux pour quelque cause que ce soit » (Délibération du 27 avril 1819). En conséquence, une ordonnance royale (2 juin 1821) autorisa le préfet à concéder aux Frères, « au nom de la Ville de Paris, la maison du faubourg Saint-Martin, pour y former leur principal établissement et leur noviciat ». Le siège de la communauté subsista au faubourg Saint-Martin jusqu'en 1847, époque à laquelle, l'établissement ayant été exproprié pour faire place à la gare du chemin de fer de Strasbourg, la Ville de Taris transféra la maison mère dans une propriété sise rue Oudinot (alors rue Plumet). Les écoles d'enseignement mutuel avaient été fondées en France dans les premières années de la Restauration. Les Frères des Ecoles chrétiennes et leurs alliés politiques menèrent campagne contre le nouvel enseignement, que soutenaient, disaient les ultras, « les ennemis de la religion et de la monarchie ». La lutte fut vive, elle passionna toute la France — Voir Mutuel (Enseignement), Société pour l'instruction élémentaire — ; c'est à ce moment (1819) que, dans une chanson célèbre, Béranger parlant de l'enseignement mutuel et de ses ennemis les « ignorantins », faisait dire aux « missionnaires » : Guerre au nouvel enseignement Et gloire à l'ignorance ! La loi de 1833 exigea de tout directeur d'école primaire la possession du brevet de capacité ; et les congréganistes hommes durent subir cette condition ; mais, si les directeurs eurent à se munir du brevet, leurs adjoints ou sous-maîtres continuèrent à en être dispensés. Le gouvernement de Juillet, et Guizot et Cousin en particulier, témoignèrent aux Frères autant de sympathie que leur en avait montré l'Empire et la Restauration. Guizot, ministre de l'instruction publique, voulant donner à l'institut un témoignage de son estime, fit demander (1833) au supérieur général si les statuts de la congrégation lui permettaient de recevoir la croix d'honneur ; fidèle à son voeu d'humilité, le frère Anaclet répondit à l'offre du ministre par un refus. Trois ans plus tard, dans son livre De l'instruction publique en Hollande, Victor Cousin, rapportant le bien qu'il avait entendu dire à Amsterdam de la méthode d'enseignement des Frères, écrivait : « Il est assez curieux d'entendre à Amsterdam un ministre protestant, un quaker et un philosophe s'accordant à faire l'éloge de ces pauvres Frères qui font tant de bien, et qu'un fanatisme d'un nouveau genre essaie en vain de flétrir sous le nom de Frères ignorantins ». La loi de 1850, qui maintint pour les congréganistes femmes la dispense du brevet de capacité, remplaça ce brevet, pour les congréganistes hommes, par le « certificat de stage », délivré à quiconque justifiait avoir enseigné pendant trois ans dans une école publique ou libre. Cette loi réalisa, pour les congrégations, ce qu'aucun gouvernement, pas même celui de la Restauration, ne leur avait donné encore. « Je suis prêt, avait dit Thiers au sein de la commission nommée par M. de Falloux, à donner au clergé tout l'enseignement primaire. Je veux des Frères, bien qu'autrefois j'aie pu être en défiance contre eux ; je veux rendre toute-puissante l'influence du clergé. » La période qui s'écoula de 1850 à 1879 marqua l'apogée du développement de l'enseignement Congréganiste. Un historien impartial doit constater que tout n'était pas à condamner, au point de vue technique, dans les méthodes employées par les Frères des Ecoles chrétiennes. Il s'est trouvé parmi eux quelques hommes doués d'aptitudes spéciales, qui ont fait faire des progrès à telle ou telle branche de l'enseignement primaire. Après l'Exposition de Vienne en 1873, le rapporteur officiel autrichien pour l'enseignement du dessin et de l'art industriel, M. Langl, signalait « les succès surprenants obtenus par la méthode du frère Victoris », et M. F. Buisson, rapporteur français, parlait avec éloge des cartes géographiques dressées en Belgique par le frère Alexis, de l'institut de Carlsbourg, qui le premier avait cherché, « dans une carte écrite en français, à mettre à la portée de l'enseignement primaire les procédés hypsographiques ». La loi du 7 juillet 1904 a interdit l'enseignement aux congrégations et a abrogé expressément l'article 109 du décret du 17 mars 1808. (Voir Congrégations et Frères.) En exécution de cette toi, toutes les écoles dirigées par la congrégation des Frères des Ecoles chrétiennes devront être fermées dans un délai maximum de dix ans, expirant en 1914. En janvier 1904, d'après une enquête faite par les soins du ministère de l'instruction publique, cette congrégation avait en France 1330 établissements d'enseignement ; en juin 1909, ce nombre était réduit à 64, comme le montre le tableau ci-dessous :

D'après une statistique produite par la congrégation en 1904, celle-ci dirigeait hors de France à cette époque 490 écoles, dont 28 dans les colonies françaises. En janvier 1909, elle en dirigeait 788 (avec 7662 frères), — dont 416 écoles en Europe et 372 en Asie, en Afrique et dans les deux Amériques, — avec un total de 160 483 élèves. L'institut des Frères des Ecoles chrétiennes avait en France, en 1904, 29 noviciats et maisons de retraite. Il a sollicité, par application de l'article 2 de la loi de 1904 (Voir Frères), l'autorisation pour 8 noviciats destinés au recrutement du personnel pour ses écoles situées hors de France. Cette demande a été rejetée pour 6 noviciats, et il a été sursis à statuer sur ce qui concerne les 2 autres. |