|

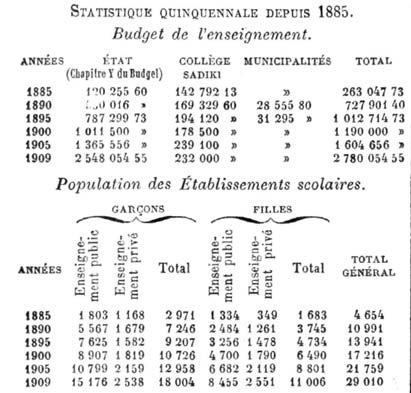

tTunisieRésumé historique. — Occupée successivement par les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, la Tunisie a pu être appelée le pays des ruines « Peu de régions, en effet, dit M. Gaston Loth, historien de la Tunisie, auquel nous ferons plusieurs emprunts, offrent à l'archéologue un champ d'explorations plus riche en vestiges des civilisations anciennes : temples, palais, aqueducs sont encore debout jusque sur les confins du désert, et il n'est guère d'endroit où, sur la pierre rongée par le temps, n'apparaissent des traces d'inscriptions marquant l'établissement des colons de Phénicie ou de Rome. » On peut voir au musée du Louvre et dans les musées du Bardo et de Carthage quelques bijoux puniques, quelques tombes de prêtres phéniciens, quelques inscriptions en l'honneur de Baal et de Tanit ; mais il ne subsiste nulle trace ni de la triple rangée des fortifications de Carthage, décrite par les historiens, ni des immenses temples et palais évoqués par l'imagination de Gustave Flaubert. Par contre, il reste en Tunisie de nombreux vestiges de la domination romaine, qui, depuis les guerres puniques et surtout depuis Auguste, s'établit et s'organisa solidement, sans rencontrer presque de résistance, si ce n'est du côté de la Numidie (Algérie actuelle). On admire surtout les restes du magnifique réseau de voies romaines qui reliaient Carthage à Tebessa et à Sfax, et d'aqueducs, enlevant l'eau des torrents qui ravinent le sol pour la conduire sur les cultures qui la réclament ; car, ainsi que le remarque M. Philippe Berger, « l'aménagement des eaux, qui est encore aujourd'hui la clef du problème de la colonisation africaine, les Romains l'avaient poussé à un point que nous sommes loin d'avoir atteint ». Nous ne rappellerons que quelques dates importantes de l'histoire de la Tunisie. Le christianisme y pénétra et s'y propagea de bonne heure, et la persécution des empereurs contre les chrétiens ne tarda pas à être suivie par la persécution des chrétiens entre eux (Donatistes, Circoncellions, Ariens). Au début du cinquième siècle apparaissent les Vandales, appelés par le gouverneur de Carthage lui-même, le comte Boniface. Reprise par Bélisaire en 534 sous Justinien, la province d'Afrique est enlevée aux Byzantins par les Arabes (647), qui triomphent aisément, à la faveur des révoltes berbères, du faible patrice Grégoire. La date de 669 (fondation de Kairouan par Sidi Okba) marque la prise de possession définitive de l' « Ifrikia » par les musulmans. L'islamisme s'installe, sous la dynastie berbère des Aghlabites, à Kairouan, à la fois ville sainte et capitale, centre d'un mouvement intellectuel remarquable ; la dynastie des Fatémides, qui remplace celles des Aghlabites, prend Mahdia pour capitale et pousse même sa domination jusqu'en Egypte (fondation d'El Kahera, le Caire, en 969). Peu de temps après arrive la terrible invasion des nomades arabes des tribus de Hilal et Soleïm, appelés par El Moezz pour punir un vassal rebelle : ils « s'abattent sur le pays comme une nuée de sauterelles », ainsi que le dit le grand historien musulman Ibn Khaldoun. La population berbère est refoulée dans les montagnes et dans les villes du littoral, qui deviennent bientôt des repaires de pirates, menaçant la marine et même les côtes d'Italie et de Sicile, ce qui provoque des représailles des Pisans et des Génois et amène établissement des Normands de Sicile dans tout le Sahel tunisien (1135). Sous un prince de la dynastie Hafside, El Moustancer, a lieu en 1270 la malheureuse croisade de saint Louis, qui meurt de la peste à Carthage, sans avoir pu prendre Tunis. Cette ville, à proximité de laquelle séjourne le souverain et sa cour (palais du Bardo), devient la capitale, et sa mosquée de l'Olivier (Djamaa Ezzitouna) acquiert peu à peu l'importance d'une sorte d'université musulmane dont le renom se répand au loin. Profitant des dissensions des tribus, un corsaire turc, Kheireddine, surnommé Barberousse, tente la conquête de l'Afrique du Nord, chasse le souverain hafside de Tunis et s'installe à sa place (1534). Il est délogé par Charles-Quint, qui prend Tunis en 1535 ; les corsaires turcs restent cependant maîtres du littoral ; un de leurs chefs Dragut défait les Espagnols en rade de Djerba (1560). A partir de 1574, les Espagnols ont été obligés d'évacuer la Tunisie, qu'il est transformée en simple pachalik turc dépendant du sultan de Constantinople. On sait comment à la suite d'une révolte militaire, un dey (« oncle tuteur »), assisté d'un divan, ou conseil formé d'anciens officiers, est placé à côté du pacha (gouverneur) et du bey (chef de l'armée de terre). La rivalité des deys et des beys aboutit au triomphe de ces derniers et amène la rupture du pacte de vassalité vis-à-vis du sultan. Hussein ben Ali, chef des janissaires (agha), prend à la fois les deux titres de dey et bey, et ce dernier titre reste le symbole de la souveraineté. Sous le petit-fils de Hussein, le bey Mahmoud (1814-1824), une intervention anglo-française (1819) résout la question de la piraterie, et la longue rivalité entre les régences d'Alger et de Tunis prend fin par un traité de paix perpétuelle (1821). La conquête de l'Algérie par la France eut pour conséquence le développement de notre influence en Tunisie sous Ahmed-bey (1837-1855). Ce bey vint à Paris (1846), appela des ingénieurs et des officiers français, et fit construire à la Mahommedia, à quinze kilomètres de Tunis, une sorte de lourd palais, singeant Versailles ; il créa au Bardo une espèce d'Ecole polytechnique, et voulut même avoir un port et une marine. Les impôts nécessités par ces dépenses excessives amenèrent une révolte des indigènes (El Djem, 1850). Mohammed-bey (1855-1859) se rapprocha du sultan, auquel il envoya un contingent pendant la guerre de Crimée. Notre consul Léon Hoches reçut mandat des puissances de lui adresser avec ménagements des remontrances à ce sujet et de lui faire accepter une sorte de constitution appelée Pacte fondamental (1857). Le désordre financier augmente encore sous son successeur Mohammed es Sadok (1859-1882), et nécessite la constitution d'une Commission financière internationale chargée de la protection des créances sur la Tunisie, et de l'administration des revenus du bey (1869). C'est sous le bey Sadok qu'a eu lieu l'annexion de la Tunisie à la France sous la forme du Protectorat. On sait que la France, depuis 1577, avait des consuls à Tunis. Il y en eut soixante-dix jusqu'à l'établissement du Protectorat, préparé surtout par les deux derniers, MM. Léon Roches et Roustan. Malgré le zèle et l'habileté de Léon Roches, et l'entrevue que Sadok-bey avait eue à Alger avec Napoléon III, ce prince, mal conseillé par son ministre, Moustafa Khaznadar, se laissa entraîner à des menées contre nous et à des dépenses folles dont la conséquence devait être une banqueroute, fatale surtout aux Français porteurs des titres de la dette tunisienne. La constitution de la Commission financière n'empêcha pas Sadok de remplacer le ministre prévaricateur Khaznadar par un autre pire encore, son méprisable favori Moustafa ben Ismaïl, qui revint à tous les errements du passé, ne respectant ni les personnes ni les biens privés ou de main-morte (ha-bous), et ruinant le pays en déconsidérant le pouvoir. L'insécurité et les troubles augmentèrent, et le bey se déclara impuissant à empêcher les incursions des Kroumirs sur le territoire algérien. La France, à qui le traité de Berlin venait de donner par la voix de l'Angleterre en quelque sorte carte blanche pour augmenter son influence en Tunisie, profita de l'occasion, et, sur la plainte du gouverneur de l'Algérie, Albert Grévy, se décida à châtier elle-même les pillards kroumirs et à agir militairement. On connaît l'expédition de Tunisie (1881), qui fait honneur à la prévoyance de Jules Ferry et qui aboutit à la constitution du Protectorat français en Tunisie (traité de Kassar-Saïd, 12 mai 1881, complété par la convention franco-tunisienne du 8 juin 1883, sous Ali-bey, successeur de Sadok). La Tunisie contemporaine (1881-1910). — ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT. — Par la convention du 8 juin 1883, Ali-bey s'engageait « à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugerait utiles ». Parmi ces réformes, celle de l'enseignement était une des plus urgentes ; ou plutôt c'était d'une organisation complète qu'il s'agissait, comme le comprirent tout de suite Jules Ferry et le nouveau ministre résident général de la République française en Tunisie, M. Paul Cambon, à qui notre distingué consul M. Roustan venait de céder la place. M. Louis Machuel, professeur d'arabe à la chaire publique d'Oran, fut choisi, sur les indications du ministère de l'instruction publique de France, pour entreprendre cette organisation si urgente, et nommé directeur de l'enseignement à Tunis (1883). Dans une monographie très documentée, qu'il a rédigée lui-même en 1906, peu de temps avant sa retraite, et à laquelle nous renvoyons pour de plus amples renseignements, M. Machuel rappelle les débuts difficiles de son oeuvre et les obstacles qu'il a eu à vaincre sur sa route. A peine si quelques écoles tenues par des congréganistes existaient en Tunisie avant le Protectorat. Le premier établissement scolaire français de quelque importance avait été fondé à Tunis en 1845 par l'abbé Bourgade ; il était destiné aux enfants de toutes les nationalités, qui y apprenaient surtout l'italien, le français, et un peu d'arabe, de latin, de grec, de mathématiques, d'histoire et de géographie. En 1855 les Frères de la Doctrine chrétienne établirent une école à Tunis, ce qui obligea l'abbé Bourgade à fermer la sienne. En 1859, une seconde école des Frères fut ouverte dans la capitale, et une troisième, en 1871, à la Goulette, près Tunis. En 1875, les Frères Missionnaires d'Afrique furent appelés en Tunisie en qualité de chapelains et de gardiens de la chapelle Saint-Louis, que le gouvernement français avait fait construire en 1830 sur l'emplacement de Carthage, à l'endroit de la colline de Byrsa où l'on supposait qu'était mort Louis IX. En 1880, le cardinal Lavigerie fit élever près de cette chapelle de grands bâtiments dans lesquels il installa un collège qu'il appela collège Saint-Louis de Carthage, ouvert aux Européens et même aux indigènes, et qui comptait plus de cinquante pensionnaires lors de l'occupation française en 1881. Il fut transporté l'année suivante à Tunis et prit le nom de collège Saint-Charles. Nous verrons plus loin qu'il devint plus tard le lycée de Tunis. En 1840 et en 1864 un Collegio italiano et une école élémentaire italienne avaient été ouverts à Tunis sous le patronage du consulat d'Italie ; il y avait aussi une école italienne de filles dans chacune des villes de Tunis, de la Goulette et de Sousse. En 1878, la grande école de l'Alliance israélite fut fondée et obtint dès l'arrivée des Français le patronage et une subvention du gouvernement du Protectorat. Un peu auparavant (1875), une medersa (collège) destinée exclusivement aux indigènes musulmans avait été fondée par le bey Mohammed es Sadok, dont elle porta le nom, Medersa Essadikia. C'était le général Kheireddine, alors premier ministre, et qui malheureusement le resta trop peu de temps, qui avait conçu cette création, en vue de doter son pays d'un établissement permettant aux jeunes musulmans de se préparer aux carrières libérales et administratives. Il fit affecter à cette fondation la majeure partie des propriétés (domaines ruraux, olivettes, terrains à bâtir, boutiques, etc.) ayant appartenu à son prédécesseur disgracié, Moustafa Khaznadar, évaluées à plusieurs millions de francs et confisquées par l'Etat. Comme écoles françaises de filles, il n'y avait que quelques écoles congréganistes des soeurs de Saint-Joseph de l'Apparition, dont la plus ancienne, qui subsiste encore à Tunis sous forme de pensionnat, date de 1843. En 1882 un grand établissement scolaire, à la fois internat et externat, fut aussi installé près de la cathédrale et de la Résidence de France par les Dames de Sion ; il a perdu de son importance, mais existe encore, ainsi que son annexe de Bizerte. « En résumé, dit M. Machuel, les établissements scolaires de la Régence dans lesquels la langue française formait la base de l'enseignement étaient au nombre de 24 en 1883, au moment où le gouvernement créa une Direction de l'enseignement public ; 20 de ces établissements étaient dirigés par des congréganistes. » Une des premières préoccupations de cette Direction fut de fonder une école normale de garçons pour la préparation du personnel enseignant français et indigène. Le bey Ali ayant donné l'emplacement, la medersa prit le nom de son fondateur, Medersa Alaouia ou collège Alaoui, placée à côté et sous la tutelle immédiate de la Direction de l'enseignement, dans un des hauts quartiers les plus salubres de la ville, à côté de la caserne du 4e zouaves. Cet établissement scolaire, d'un type particulier, fut une création originale, répondant aux besoins du moment, « sorte de champ d'essai des meilleures méthodes pédagogiques en vue du rapprochement et de la coéducation, si l’on peut s'exprimer ainsi, de la jeunesse indigène et de la jeunesse européenne ». Il se composait d'une école normale et d'une grande école primaire annexe servant d'école d'application non seulement aux jeunes normaliens français et arabes, mais aussi aux instituteurs appelés de France et qui y faisaient un stage de quelques mois, pour apprendre les éléments de l'arabe usuel et surtout la manière particulière d'enseigner aux indigènes, avant d'être pourvus d'un poste dans l'intérieur du pays. De cette grande école annexe, comprenant une dizaine de classes, les unes seulement d'enfants arabes, les autres d'Européens et d'indigènes mêlés, sortirent peu à peu les embryons d'une école primaire supérieure et aussi d'une école professionnelle, qui se sont plus tard détachées du tronc commun pour former deux grands établissements à part. Mais on ne saurait oublier le rôle important de pionnier et d'initiateur que joua à ses origines, au moins pendant la première décade du Protectorat, ce collège Alaoui, qui eut l'honneur d'être visité avec curiosité par nombre de députés, d'hommes d'Etat et de ministres français, et qui fut réellement, sous les directions successives de MM. Castéran, A. Perrin et B. Buisson, le principal terrain de rapprochement et de fusion des nationalités et des races pour la jeunesse scolaire tunisienne. De 1883 à 1890 les créations d'écoles, — dont plusieurs étaient à la fois écoles et bureaux de poste et de télégraphe, — d'abord dans les villes du littoral, puis dans l'intérieur et jusque dans les petites localités isolées du Sud, furent rapides et nombreuses, et elles se poursuivirent depuis sans interruption, jusqu'à l'époque de l'administration de M. Millet. Cédant à la pression d'une certaine catégorie de colons français hostiles à la propagation de l'instruction parmi les indigènes, le ministère des affaires étrangères décida alors la suppression d'une dizaine d'écoles principalement fréquentées par les enfants arabes. Cette mesure eut pour effet d'arrêter le recrutement des élèves-maîtres indigènes à l'école normale Alaoui, qui perdit une partie de son originalité. On a reproché à M. Machuel de n'avoir pas su résister à cette politique néfaste, qu'il désapprouvait ; mais il faut tenir compte de l'extrême violence des adversaires de l'enseignement indigène, qui étaient aussi pour la plupart les adversaires de l'enseignement laïque et de l'esprit républicain. Ce ne fut que sous l'administration de M. Stephen Pichon (1901-1906) et ensuite sous celle de M. Alapetite, le résident général actuel, que l'on reconnut la faute commise et que la Direction de l'enseignement put recommencer à créer des écoles dans les centres indigènes, recruter des élèves-maîtres musulmans et ouvrir à nouveau la plupart des écoles fermées. Un revirement d'opinion s'était du reste opéré dans le pays. Les événements de Kasserine et de Thala, où l'on vit un jeune marabout algérien franchir la frontière et réussir à soulever contre les colons français isolés une population ignorante et fanatique, firent comprendre combien il était dangereux de laisser les indigènes, et surtout la jeune génération, en dehors de tout contact européen. L'école française, avec son instituteur, souvent receveur des postes, est un des meilleurs moyens de civilisation, une des armes les plus sûres et les moins coûteuses contre la superstition et le fanatisme. Aussi s'est-on empressé de regagner le temps perdu. Les créations d'écoles se sont surtout multipliées depuis la nomination de M. S. Charléty, ancien professeur d'histoire à la faculté des lettres de l'université de Lyon, qui, appelé en Tunisie d'abord comme inspecteur général de l'enseignement professionnel des indigènes (1908), fut placé à la tête de la Direction générale de l'enseignement public (4 juillet 1909) quand M. Machuel fut admis à prendre sa retraite. Ce fonctionnaire (M. Machuel), diversement apprécié, mais qui eut surtout pour ennemis acharnés ceux qui ne pardonnaient pas au gouvernement du Protectorat la laïcisation des écoles congréganistes et qui avaient tenté de fonder en Tunisie un collège de jésuites, a incontestablement accompli, malgré quelques lacunes, une oeuvre importante. Arabisant distingué, auteur de bonnes méthodes pour l'enseignement de la langue arabe aux Européens et de la langue française aux indigènes, il réussit à obtenir tout de suite la fréquentation des nombreuses écoles franco-arabes qu'il créa, et, comme nous l'avons dit, à assurer un bon recrutement du personnel enseignant par la fondation de l'école normale ou collège Alaoui ; il s'occupa avec succès de l'enseignement secondaire, fit racheter au cardinal Lavigerie le collège Saint-Charles (1889), qu'il laïcisa et qui se transforma rapidement en un lycée [lycée Carnot), rebâtit et agrandit le collège Sadiki (ancienne Medersa Essadikia), destiné aux musulmans, fonda une grande école secondaire de filles (école Jules Ferry), pourvue, comme le lycée de garçons, d'un personnel d'élite, et qui rivalisa victorieusement avec les écoles congréganistes des soeurs de Saint-Joseph et des Dames de Sion ; enfin il fonda, et le président de la République, M. Loubet, en posa la première pierre, une magnifique école professionnelle [école Emile Loubet). Connaissant à fond, non seulement la langue, mais aussi les moeurs et la mentalité des musulmans, il sut. aussi, sans effaroucher les indigènes, essayer quelques réformes pour les kouttabs ou écoles coraniques de Tunisie, presque aussi routinières que celles du Maroc (Voir Maroc), en créant d'abord une inspection de ces établissements et surtout une sorte d'école normale de moeddebs (Medersa et tadibia), c'est-à-dire une pépinière de meilleurs maîtres musulmans pour ces kouttabs. Cette idée fort heureuse aurait porté encore beaucoup plus de fruits si le savant distingué choisi pour diriger cette medersa, qui donnait de grandes espérances, n'avait été appelé peu de temps après aux hautes fonctions de cadi hanéfite. Aux 150 écoles primaires de garçons et de filles avec trois inspecteurs primaires, deux à Tunis et un à Sousse, s'étaient ajoutés trois internats primaires destinés aux enfants des colons habitant des régions dépourvues d'écoles, établissements dont le fonctionnement original a permis à M. le président de la République de dire que « la France pourrait nous envier certaines de nos fondations ». Ajoutons à ces-créations une chaire publique d'arabe, avec quatre professeurs, préparant, comme les chaires d'Algérie, aux examens d'arabe parlé et d'arabe littéraire et. ayant déjà formé un grand nombre d'arabisants ; un cours de droit, une école de musique, une bibliothèque publique et vingt bibliothèques populaires, dont une excellente à Tunis, des cours d'adultes et des conférences subventionnées, et la construction de plus de 80 établissements scolaires, dont plusieurs très grands et très confortablement aménagés et outillés et ayant coûté environ quatre millions de francs, et l'on reconnaîtra pour le moins que le premier directeur de l'enseignement public avait laissé à son successeur un terrain déjà considérablement défriché. Ce successeur, l'éminent M. Charléty, accueilli par tous les partis, et très écouté par la conférence consultative et !a Résidence, et qui avait eu le temps, pendant les quelques mois qu'il passa à Tunis comme inspecteur général de l'enseignement professionnel indigène, d'étudier à fond tous les desiderata de l'enseignement public de tous les degrés et tout particulièrement les besoins des indigènes, se mit à l'oeuvre avec une activité prodigieuse. Il suffit de jeter un coup d'oeil sur les dernières statistiques pour voir quel pas de géant a été accompli pour le budget et la population scolaire en une année sous sa direction, c'est-à-dire en 1908-1909 ; et cette progression n'a cessé de s'accroître en 1910. Le nombre des écoles primaires est passé de 179 à 202, c'est-à-dire s'est augmenté de 23 unités ; le nombre des classes dans les écoles primaires est passé de 440 à 501, c'est-à-dire s'est augmenté de 61 unités ; le nombre des élèves des écoles primaires est passé de 20 637 à 23 921, c'est-à-dire s'est augmenté de 3284 unités. Ces créations ont entraîné une augmentation correspondante du personnel enseignant, qui est passé de 722 unités en 1908 à 811 en 1909.

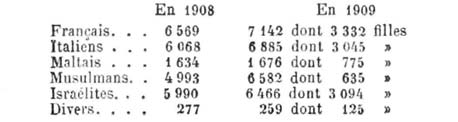

Si l'on examinait en détail les chiffres de 1906, 1907, 1908, on verrait que l'accroissement de la seule année 1909 est presque égal à celui des trois années précédentes. « Ce résultat ne saurait s'expliquer uniquement par les ouvertures d'écoles ou de classes nouvelles ; il est dû principalement au mouvement d'opinion qui porte de plus en plus les étrangers et les indigènes vers les écoles françaises. » (Rapport au président de la République sur la situation de la Tunisie en 1909.) Un pétitionnement de plusieurs localités indigènes, et notamment de la vieille ville sainte de Kairouan, est arrivé au Parlement français, réclamant plus d'écoles et de maîtres. Ce mouvement, peut-être un peu artificiel, fut favorablement accueilli par la Chambre, et le rapporteur de la Commission chargée d'examiner ces pétitions des notables indigènes, M. Albin Rozet, qui s'est fait l'avocat des musulmans algériens et tunisiens, y voyait un intéressant réveil de l'intelligence tunisienne. « La France, disait-il, doit être heureuse et fière de cet élan du peuple tunisien vers sa langue et sa culture ; son génie civilisateur et son intérêt politique lui font un devoir de le soutenir. » La population scolaire totale (filles et garçons) se décompose comme suit par nationalités :

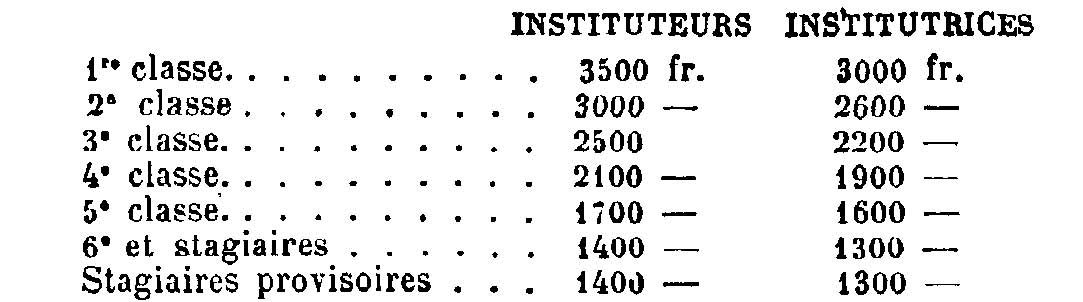

L'augmentation a été particulièrement considérable pour les étrangers ; elle l'a été plus encore pour les musulmans. Bon nombre d'écoles ont été créées dans des centres habités par des Italiens et ne sont guère fréquentées que par leurs enfants. On comprendra tout l'intérêt que nous avons à franciser le plus tôt possible par la langue la jeunesse italienne. L'on peut même dire que, soit par les écoles italiennes, soit par les écoles françaises qu'ils peuvent fréquenter, les enfants italiens ont parfois en Tunisie plus de facilités d'instruction que dans leur mère-patrie même ; car dans les provinces du Midi, par exemple en Calabre, ainsi qu'en Sardaigne et en Sicile, d'où vient surtout la colonisation italienne de Tunisie, la proportion des illettrés est encore de 50 % et même de 75 %. Quant à la population scolaire musulmane dans les écoles françaises, elle s'est accrue de 1589 unités en 1909. Cette augmentation est due en partie à la création d'écoles de filles musulmanes, à Nabeul, Sousse et Kairouan, avec en tout 232 élèves, ce qui porte le nombre des filles musulmanes fréquentant des écoles françaises à 635, en y comprenant celles qui fréquentent à Tunis les trois écoles fondées par le Secrétariat général du gouvernement tunisien et dirigées avec grand succès par la veuve d'un haut fonctionnaire de cette administration, Mme Eigenschenck. Il résulte, de l'expérience qui a été tentée, que les indigènes musulmans ne répugnent pas en principe à nous confier leurs fillettes, à condition qu'il leur soit donné un enseignement conforme aux traditions et aux désirs de la population musulmane. Il s'agit surtout, d'après le voeu de la commission spéciale qui a préparé le programme, « de jeter des clartés dans l'esprit de la jeune fille indigène et de la mettre en mesure, en lui apprenant un métier, de contribuer plus tard aux charges du ménage ». Du reste, ces écoles de filles musulmanes sont avant tout des ouvroirs, où les élèves sont exercées principalement aux travaux du ménage, à coudre, à broder, à faire du crochet et de la dentelle, tout en apprenant le français (langage, lecture, leçons de choses), avec un peu de calcul, d'hygiène, de connaissances usuelles ; leurs institutrices sont assistées d'une moallema, maîtresse indigène de travaux manuels, et d'un moeddeb ou mouderrès, professeur arabe, leur enseignant à écrire en arabe quelques versets du Coran, qu'elles apprennent aussi par coeur, comme leurs jeunes frères le font dans les kouttabs. Les kouttabs, qui en 1909 étaient au nombre de 1300, avec 1310 moeddebs ou maîtres et 23 180 élèves, ont été aussi l'objet de l'attention et de la sollicitude du gouvernement. Pendant longtemps il s'était borné à les faire visiter au point de vue de l'hygiène, de l'installation et de la salubrité des locaux ; dans ces dernières années et surtout depuis 1909, l'inspection a porté aussi sur l'enseignement donné et sur les moyens d'améliorer les méthodes surannées. On a choisi, comme inspecteur de ces kouttabs, un jeune et zélé fonctionnaire musulman, ancien élève-maître d'Alaoui, licencié en droit de la Faculté d'Aix et ancien professeur de la Medersa et tadibia, chargé aussi de réorganiser et de diriger l'enseignement arabe dans les classes musulmanes attachées aux écoles primaires publiques, appelées généralement écoles franco-arabes. Il est juste de mentionner ici que la question de la réorganisation des kouttabs a donné lieu à des discussions assez vives et intéressantes dans le monde musulman, et en particulier dans le journal hebdomadaire le Tunisien, publié en français et rédigé avec talent par la jeunesse musulmane. Quelques jeunes Tunisiens demandaient même résolument que la vieille école coranique, ce kouttab séculaire qu'on a si souvent décrit, et qu'ils considéraient comme impossible à réformer, fût, abandonnée à son sort probable de décadence et qu'on la laissât mourir de sa belle mort. Ils conseillaient (parlaient-ils tous très sincèrement?) à leurs coreligionnaires avides de progrès d'envoyer leurs enfants aux écoles franco-arabes, c'est-à-dire aux écoles dirigées par des instituteurs français ou indigènes brevetés et dans lesquelles l'étude de notre langue passe en première ligne, tandis que l'arabe n'est étudié que quelques heures par semaine. D'autres, au contraire, et parmi eux, surtout, un ancien instituteur indigène d'Alaoui, devenu un distingué interprète judiciaire, mais resté foncièrement pédagogue, M. Khairallah ben Mustapha, réclamait la réforme de la vieille école traditionnelle, qu'il croyait possible et facilement réalisable, ainsi qu'il l'avait exposé brillamment à Marseille, au Congrès de l'Afrique du Nord. Passant lui-même de la théorie à la pratique, il obtint du gouvernement l'autorisation de fonder à Tunis en 1907 un kouttab réformé, dont l'administration des Habous a fourni le local, 58, rue Sidi-ben-Arous, et dont les maîtres sont payés, suivant l'ancien système des kouttabs, par les rétributions des élèves. Cette école est organisée presque entièrement d'après nos programmes scolaires français, que M. Khairallah connaissait bien, puisqu'il les avait pratiqués lui-même avec grand succès à Alaoui. Seulement l'enseignement est donné en arabe, et le français n'est enseigné que comme langue étrangère. Nos exercices de lecture expliquée, nos leçons de langage, nos leçons de choses intuitives, nos notions de connaissances usuelles et de sciences, nos rédactions avec canevas soigneusement expliqué, nos exercices de calcul avec problèmes gradués, tout cela se pratique, mais en arabe. Là encore il y a une difficulté ; car la langue arabe a, comme on le sait, deux formes, l'une la langue parlée, l'autre la langue littéraire, entre lesquelles il y a à peu près la différence qui existe entre l'italien et le latin. On aurait voulu revenir tout à fait à la langue littéraire, mais elle aurait été souvent incomprise par les élèves. Aussi a-t-on eu recours à un compromis: les explications se font en langue vulgaire, en arabe tunisien, et tout ce qui est écrit s'écrit en langue littéraire ; les textes lus et appris par coeur sont aussi en arabe régulier. M. Khairallah a lui-même exposé ses idées dans une brochure parue en 1910, à laquelle nous ferons plusieurs emprunts. Elle est intitulée L'enseignement primaire des indigènes en Tunisie, rapport présenté au Congrès de l'Afrique du Nord, tenu à Paris du 6 au 10 octobre 1908, suivi d'une note sur la nouvelle orientation de l'enseignement primaire des indigènes, par M. Khairallah ben Mustapha, interprète traducteur assermenté près le tribunal mixte immobilier de Tunisie, etc. ; Tunis, Imprimerie Rapide, 1910. Nous voudrions pouvoir citer in extenso la pittoresque description que fait l'auteur de l'ancien kouttab tunisien, principalement celui des villages, « mal éclairé, mal aéré ; aussi l'humidité suinte-t-elle aux murs, et une demi-obscurité y règne-t-elle toujours. Quelquefois il se trouve au premier étage, dans une salle élevée sur un magasin ou un passage voûté, et à laquelle on accède par des escaliers étroits et rapides. De forme généralement carrée et peu spacieuse, cette salle, au plafond bas, reçoit l'air par l'entrée et la lumière par une fenêtre qui, malheureusement, reste presque toujours close. Point de cour de récréation : les élèves, une fois au kouttab, ne doivent, paraît-il, prendre aucun répit. Point de privés ni d'urinoirs : aussi les élèves s'en vont-ils dans la rue, au bain maure voisin, ou à la salle des ablutions de la mosquée la plus proche. Dans le fond de la salle, un homme d'âge mûr, souvent très âgé, quelquefois aveugle, drapé dans son burnous. C'est le moeddeb ou éducateur. Venu de l'intérieur de l'Algérie ou du Maroc, il sait par coeur le Coran, qu'il a étudié sans le comprendre et qu'il enseigne sans pouvoir l'expliquer, il jouit du respect de tous, car il est hame kitab Allah (porteur du livre de Dieu). Tout près de lui, à ses pieds, sont groupés les enfants des familles aisées, assis sur de petits coussins apportés de la maison. Viennent ensuite les enfants pauvres, entassés pêle-mêle sur les nattes usées et sales qui couvrent le sol. La figure congestionnée, la voix éraillée, tous ces enfants d'âges différents, et, partant, de force inégale, crient à tue-tête, en balançant le haut du corps d'avant en arrière et d'arrière en avant, pour apprendre, qui les lettres de l'alphabet, qui une sourate écrite sur des planchettes enduites de terre glaise. Dans un coin, près des souliers rangés sur la partie nue du sol (car l'école coranique étant considérée comme lieu de prière, on n'y entre que nu-pieds), est placée une cuvette où les élèves lavent leurs planchettes, après avoir appris et récité leur leçon. L'eau de cette cuvette est respectée comme sacrée, car elle contient la parole de Dieu. Aussi ne peut-elle être jetée que dans un endroit à l'abri de toute souillure, un cimetière privé, une masure ou un puits abandonné. Tout à côté, une terrine où il y a de la terre glaise trempée qui sert à enduire les planchettes. » Vient ensuite la description de la falka pendue au mur au-dessus de la tête du moeddeb. C est un gros bâton auquel est attaché un gros cordon par les deux bouts. « Quand un élève a mérité une forte correction, deux de ses camarades, sur l'ordre du maître, lui prennent les pieds, les font passer entre le cordon et le gros bâton, tournent celui-ci sur lui-même pour serrer le cordon et tenir les pieds bien joints, puis lèvent la falka à la hauteur de la poitrine. Le moeddeb peut alors frapper avec son bâton. » Cette scène de bastonnade, qu'il a vue dans un kouttab d'Algérie, a inspiré un joli tableau au peintre orientaliste Lan-delle. Je m'empresse de dire que l'usage de la falka a été interdit par la Direction de l'enseignement dans les écoles franco-arabes, et l'on essaie même de l'interdire dans les kouttabs. Mais, sans sa longue baguette et sa falka, on se demande ce que deviendra le moeddeb, ancien style, auquel le père amenait son fils en lui disant : « Fais-en ce que tu voudras, je ne te demanderai compte que de la peau et des os ». Très intéressante aussi est la description par M. Khairallah de la Journée au kouttab. Songeons que c'est un musulman et un musulman croyant qui fait cette description minutieuse, et qui laisse voir lui-même les côtés archaïques et surannés de la méthode traditionnelle. M. Khairallah va même jusqu'à reprocher à l'auteur du présent article d'avoir été trop indulgent pour le kouttab, il y a une vingtaine d'années, dans le Manuel de l'enseignement primaire de M. Jost, à une époque où M. Khairallah lui-même n'aurait pas osé mal parler du kouttab. « En été comme en hiver, dit M. Khairallah, les enfants arrivent au lever du soleil ; ils saluent le moeddeb en appliquant leurs lèvres sur la paume de sa main droite, puis décrochent leurs planchettes pendues aux clous contre le mur et s'asseyent à leurs places respectives. » Après la première ligne : Au nom. du Dieu clément et miséricordieux ! Que Dieu répande ses grâces sur notre seigneur et maître Mohammed, sur ses parents et ses compagnons, etc., vient la dictée individuelle, continuation du dernier verset écrit la veille par chaque élève. La dictée terminée, le maître prend les planchettes les unes après les autres pour les corriger. « Malheur à l'élève qui aura fait des fautes! La main du moeddeb est habile à calotter et à tirer les oreilles. » Puis vient la récitation, toujours à très haute voix, puis le lavage des planchettes, « qu'on fait sécher, soit au soleil dans la rue, en les tenant à la main, soit en les déposant au pied d'un mur, soit en les plaçant près de la bouche du four banal ». Quant aux tout petits qui en sont encore à l'alphabet ou aux premières sourates, les élèves les plus avancés s'en sont déjà occupés. On leur trace sur la planchette enduite d'argile, avec le bout non taillé de la plume de roseau, des lettres ou des mots qu'ils repassent à l'encre et qu'ils apprennent en répétant chaque lettre ou chaque mot après les moniteurs, dont ils suivent les mouvements en balançant le haut du corps, jusqu'à ce qu'ils arrivent à les bien savoir. « Sur un signe du maître, continue M. Khairallah, tous les enfants se lèvent et accrochent leurs planchettes aux clous contre le mur : c'est le moment du déjeuner (vers huit heures du matin en général). Ceux qui n'habitent pas loin du kouttab s'en vont chez eux. Les autres achètent chez les marchands voisins des beignets à l'huile, des gâteaux ou des demi-pains avec des olives ou des conserves de légumes, et mangent dans la rue ou à l'école. Les tout petits apportent leur déjeuner de la maison. De son côté, le moeddeb mange, à sa place, un beignet à l'huile ou un demi-pain à l'intérieur duquel on a versé de l'huile ou mis quelques olives. • Puis la leçon reprend, avec grand vacarme, pour s'interrompre encore vers onze heures, fin de la séance du matin. « Le maître fait signe aux enfants de se taire. Ceux-ci pendent leurs planchettes, reprennent leurs places et récitent ensemble de toute la force de leur voix la première sourate du Coran (fatiha) et la prière suivante : Notre maître sera au paradis et nous autour de lui. Que Dieu nous fasse boire au bassin du prophète arabe! 0 grands et petits, priez matin et soir pour le prophète préféré, Mohammed aux lumières vives. Bénédiction à celui qui m'a appris à lire ! etc. Puis les élèves pressent la main du moeddeb, se précipitent pour prendre leur burnous et mettre leurs savates, et descendent en courant. Quelle bousculade et quel tapage dans les escaliers et dans la rue ! » Il est surtout intéressant de voir ce que propose M. Khairallah pour la réforme du kouttab, et la description qu'il fait lui-même du sien et des méthodes qu'il y a fait adopter. Il va sans dire que la Direction de l'enseignement public a suivi avec grand intérêt cette tentative de M. Khairallah, pour s'en inspirer s'il y a lieu. Du reste, ce jeune réformateur reconnaît lui-même que plusieurs des procédés qu'il a appliqués, même pour l'enseignement de l'arabe, avaient déjà été essayés au kouttab de l'école annexe du collège Alaoui, où l'on avait depuis nombre d'années introduit le tableau noir, l'enseignement collectif au lieu de l'enseignement individuel, même pour le Coran, l'analyse de phrases et surtout d'exemples de grammaire au tableau noir, la dictée arabe avec correction simultanée comme pour la dictée française, etc. Le point faible du kouttab réformé de la rue Sidi-Ben-Arous, qui a eu déjà des imitations dans quelques villes de l'intérieur, c'est la place trop restreinte qui y est faite à l'enseignement du français. Aussi nombre de musulmans préfèrent-ils nos écoles franco-arabes, avec moeddeb enseignant le Coran, et mouderrès donnant cinq ou six heures par semaine d'enseignement d'arabe régulier (orthographe, grammaire, rédaction, droit musulman) ; tout le reste étant enseigné en français. Tous ces essais sont encore trop récents pour qu'il soit possible de se prononcer sur les résultats. Ajoutons, en ce qui concerne les écoles franco-arabes, que de notables changements dans le personnel des moeddebs et mouderrès viennent de rajeunir les cadres et de permettre de moderniser les méthodes ; le traitement de ces maîtres a été augmenté, et une indemnité de logement leur a été accordée ; plusieurs postes nouveaux créés dans les écoles où la population scolaire indigène était importante ont été confiés, pour la plupart, à d'anciens élèves de cette espèce d'école normale pour moeddebs dont nous avons déjà parlé, la Medersa et tadibia, qui elle-même a été refondue et annexée à l'école normale Alaoui, récemment réorganisée et dirigée avec distinction par M. Gaston Loth, docteur ès lettres, ancien professeur au lycée de Tunis, qui a succédé en 1905 à M. B. Buisson nommé directeur de l'enseignement primaire. Cette réorganisation du collège Alaoui ou école normale de Tunis mérite une mention spéciale. En même temps qu'il préparait la refonte des programmes et des méthodes de l'enseignement primaire, le nouveau directeur général de l'enseignement public, M. Charléty, appliquant le beau plan dont il avait esquissé les grandes lignes au Congrès de l'Afrique du Nord, abordait aussi la transformation de l'école normale. Commencée en 1908, cette réorganisation a été réalisée le 1er octobre 1909. Cet établissement, à l'origine à la fois école normale et école primaire supérieure et professionnelle, avec une école primaire annexe de dix classes bondées d'élèves, avait un caractère composite qui ne répondait plus aux conditions actuelles de l'enseignement en Tunisie. Déjà, comme on l'a vu, la section professionnelle avait été détachée d'Alaoui pour former la grande école professionnelle Emile Loubet. De même les classes d'enseignement primaire supérieur viennent d'être détachées aussi, et groupées dans un magnifique bâtiment, rue d'Arles, pour devenir une grande école primaire supérieure à part, avec section commerciale et préparation aux administrations et à l'interprétariat. On a compris que la principale fonction du collège Alaoui devait être celle de former le personnel enseignant, c'est-à-dire de développer son rôle d'école normale centrale. La grande école primaire annexe aussi a été transportée dans des locaux à proximité, pour devenir une école primaire de plus de la ville de Tunis. On n'a gardé à Alaoui que quatre petites classes graduées, composées d'une trentaine d’élèves, la moitié Européens, la moitié indigènes, et formant une véritable école d'application, avec un directeur chargé de surveiller et de critiquer les leçons données dans ces classes modèles par les élèves-maîtres de 3° et 4e année. Par suite de ces changements, l'école normale s'est trouvée à l'aise dans ses locaux remis à neuf, et il a été possible de loger plus d'élèves-maîtres. Le cadre des élèves-maîtres français a été presque triplé ; celui des élèves-maîtres indigènes sera ramené à peu près au contingent qu'il avait à la fondation de l'école ; on a repris aussi la coutume d'appeler des instituteurs de France à Alaoui pour y faire un stage d'un an, leur permettant d'apprendre l'arabe usuel et de s'initier aux conditions spéciales de l'enseignement en ce pays. Enfin, il y a eu place aussi pour loger les jeunes élèves indigènes de la Medersa et tadibia, supprimée, surtout à cause de l'insalubrité de ses locaux, et la nouvelle section des futurs maîtres d'arabe ou mouderrès qui a été définitivement constituée en 1910, après avoir fait l'objet des travaux d'une commission spéciale et des délibérations du Conseil de l'instruction publique. Les candidats, qui doivent déjà posséder une instruction assez avancée en arabe pour subir le concours d'entrée, reçoivent à Alaoui un enseignement mi-partie arabe et mi-partie français. Ces jeunes gens seront ainsi en mesure, à leur sortie, de donner aux élèves indigènes, soit dans les kouttabs, soit dans les écoles franco-arabes, un enseignement de la langue arabe plus méthodique, avec des clartés sur les découvertes de la science et sur les progrès de la civilisation moderne. Ils pourront même être utilisés, au besoin, comme auxiliaires pour l'enseignement des éléments du français (langage et lecture) dans les classes élémentaires d'enfants indigènes. On comprend quelle différence il y aura entre ces maîtres indigènes ayant séjourné plusieurs années avec des élèves-maîtres d'école normale, suivi des cours de pédagogie faits en arabe, assisté aux exercices pratiques d'agriculture, appris la gymnastique suédoise, l'hygiène et même un peu de travail manuel, et les anciens moeddebs ou mouderrès n'ayant fréquenté que les mosquées et les zaouias, c'est-à-dire ne connaissant que des milieux plus ou moins superstitieux, sinon fanatiques. On ne peut que souhaiter plein succès à cette originale tentative, qui ne saurait manquer d'avoir des conséquences très importantes sur les futures générations si elle se développe et est bien acceptée par les intéressés eux-mêmes. Conformément au projet qu'il avait développé devant le Conseil tunisien de l'instruction publique dans la séance du 23 décembre 1908, M. Charléty a aussi entrepris la réforme des programmes et des méthodes de l'enseignement primaire et, par suite, de l'examen du certificat d'études. La préparation de cette réforme fut confiée, sur ses indications, à une commission dont faisaient partie le directeur et les inspecteurs de l'enseignement primaire, l'inspecteur général de l'enseignement professionnel indigène, plusieurs instituteurs de Tunis, l'inspecteur des écoles coraniques, et M. Khairallah, le fondateur du kouttab réformé dont nous avons parlé plus haut. Un arrêté du directeur général de l'enseignement en date du 30 juin 1909, expliqué par une circulaire aux inspecteurs, a fixé les modifications adoptées, modifications découlant de principes généraux sur lesquels la commission, le Conseil de l'instruction publique et l'administration de l'enseignement étaient tombés entièrement d'accord. Il s'agit, « l'instruction primaire devant être avant tout une préparation directe à la vie pratique, de mettre dans les différentes matières d'enseignement le plus de réalités possible, et de les adapter aux besoins, à la situation, aux formes de vie de la population variée des écoles de. Tunisie. Sans négliger la part de l'éducation morale et la langue française, on a décidé de donner à l'enseignement élémentaire des sciences un rôle prépondérant à l'école primaire » [Rapport au président de la République sur la Tunisie pour 1909) : d'où multiplication des leçons de choses parlant des objets qui entourent l'enfant, et des modes d'activité agricole et industrielle les plus voisins et les plus familiers, pour aboutir à un enseignement méthodique des notions les plus indispensables de physique, chimie, histoire naturelle, avec application à l'hygiène et, suivant les lieux et les cas, à l'agriculture et l'industrie. Un des principes sur lesquels on a le plus insisté est l'adaptation aux nécessités particulières de presque chaque école, en tenant compte de la diversité d'origine des élèves et des conditions particulières de la vie économique de la région, de la ville ou du village où elle est située (art. 2 du décret du 30 juin 1909). Il est fait appel à l'initiative des maîtres pour modifier s'il y a lieu, sous le contrôle des inspecteurs, leur emploi du temps selon ce qu'ils estimeront le plus utile à leurs élèves, en s'efforçant d'enseigner les matières les plus assimilables. L'emploi du temps devra réserver une place suffisante aux exercices d'observation et d'application : expériences scientifiques, travaux de jardin, visites et promenades industrielles et agricoles. En dehors des leçons régulières, un enseignement occasionnel suivant les saisons et les circonstances est recommandé, ainsi que l'adaptation de l'horaire aux nécessités locales. Une autre commission a été chargée d'étudier la réforme du certificat d'études primaires, pour mettre son programme d'accord avec les modifications des programmes ci-dessus énumérées. Le nouveau régime a été inauguré en juin 1910. On a ajouté des matières facultatives, connaissance de l'arabe parlé pour les candidats européens, de l'arabe régulier pour les indigènes. Les apprentis, qui ne fréquentent que d'après le système de demi-temps, peuvent bénéficier, pour le résultat final de l'examen, des notes de travail manuel qui leur sont données par leurs patrons. On compte beaucoup sur cette mesure pour encourager les parents indigènes à laisser leurs enfants commencer l'apprentissage avant l'obtention du certificat d'études, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'ici, s'obstinant à les laisser jusqu'à quinze et seize ans à la poursuite d'un parchemin sans grande utilité pratique, au risque de n'être plus, ensuite, aptes à l'apprentissage. L'organisation de cet apprentissage dans les écoles franco-arabes est une des innovations les plus originales de M. Charléty, qui avait étudié la réforme comme inspecteur général de l'enseignement professionnel en 1908, et qui l'a appliquée dès 1909, et surtout en 1910, avec le concours de son successeur à l'inspectorat, M. Ph. Bériel. A Tunis, à Sousse, à Sfax, à Bizerte, à Kairouan, on a placé chez des patrons un certain nombre d'élèves qui, tout en continuant à étudier la moitié du jour, apprennent un métier l'autre moitié du jour. En même temps, une commission spéciale d'hommes compétents, siégeant à la Direction de l'enseignement, a été chargée d'étudier le relèvement des industries d'art indigènes, principalement le tissage des tapis de Kairouan, les poteries de Nabeul, la sculpture d'arabesques sur plâtre (naqeh hadida), l'ébénisterie arabe, les cuivres ouvrés, etc. D'accord avec la Direction de l'agriculture, la Direction de l'enseignement a aussi pourvu un certain nombre d'écoles de jardins et de champs de démonstration ; l'instituteur y fait voir la supériorité des méthodes culturales modernes sur les procédés routiniers indigènes, en vue de préparer à la colonisation française la main-d'oeuvre civilisée dont elle a besoin. On a essayé d'étendre le bénéfice de cette organisation jusqu'aux écoles de l'extrême Sud, qui souvent, en dehors des créations dues à l'autorité militaire, représentent à elles seules pour les tribus toute la civilisation française. Des jardins scolaires ont été acquis à Kebili, à Foum-Tatahouine, à Bengardane, à Zarzis, à Djerba, et l'on s'efforcera d'y faire réussir la culture des légumes et des primeurs, qui peut être une source de richesse pour la région des oasis, et d'y réhabiliter le travail de la terre aux yeux des indigènes, trop portés à le négliger ou à le considérer comme dégradant. À la suite d'une mission confiée, en janvier 1909, à M. Coutant, inspecteur général de l'enseignement primaire de France et président de la Société des Pêches maritimes, l'enseignement élémentaire de la pêche et de la navigation a été organisé dans plusieurs ports, notamment aux îles de Kerkennah, à Adjim (île de Djerba), à Zarzis, à Tabarka, et les enfants indigènes du Sud à qui l'on a inculqué le goût de la mer peuvent continuer à se préparer à la profession de marins à l'école de navigation de Sfax, qui dépend de la Direction des travaux publics. Dans la région des oliviers, à Sousse, à Monastir, on a créé des cours de commerce ayant pour but de donner aux oléiculteurs indigènes, dont l'industrie a fait récemment de réels progrès, les notions indispensables de commerce, de tenue des livres, de comptabilité, de géographie commerciale, de technologie, qui pourraient leur rendre de grands services. A Ksar-Hellal, centre important de tissage du coton, comptant près de 500 métiers, on a installé un métier perfectionné venant d'Orléans, qui pourra faire progresser considérablement les tisserands indigènes, tout en ressemblant encore aux métiers auxquels ils sont habitués. Des essais analogues tentés à l'Ecole professionnelle de Tunis ont déjà donné de très encourageants résultats. Aux mines de phosphates, à Metlaoui, on a installé, grâce au concours généreux de la Compagnie de Gafsa, une école avec internat indigène pour tâcher de former une pépinière d'apprentis mineurs, recrutés surtout sur place dans la population kabyle et tripolitaine qui afflue à cet important centre de travail. L'enseignement primaire supérieur est représenté à Tunis, pour les garçons, par la nouvelle école de la rue d'Arles, détachée d'Alaoui ; elle comprenait en 1909 un total de 220 élèves, dont 53 internes, répartis en trois années d'études et deux sections spécialisées, l'une pour l'enseignement commercial l'autre pour les études arabes et la préparation à l'interprétariat. Dans l'intérieur, il y a des écoles primaires supérieures de garçons et filles à Sousse, Sfax et Bizerte. Plusieurs autres écoles, notamment les internats primaires de Radès et d'Aïn-Draham, ont aussi des cours complémentaires ou primaires supérieurs d'une ou deux années. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE. — Nous ne parlerons que sommairement de l'enseignement secondaire, représenté surtout par le lycée Carnot à Tunis et l'école secondaire ou lycée de filles Jules Ferry à Tunis. En dehors de ces établissements, il a été créé, à titre d'essai, en 1909, dans les écoles primaires supérieures de Sousse et Bizerte des cours spéciaux de latin et de langues vivantes, destinés à permettre aux familles de l'intérieur de faire donner à leurs enfants les premiers éléments de l'instruction secondaire, tout en les gardant auprès d'elles dans les classes primaires locales. Lycée Carnot. — Au 31 décembre 1909, cet établissement comptait 1023 élèves, dont 125 internes, savoir 548 au grand lycée et 475 au petit lycée, ou, par nationalités : 564 Français, 91 Italiens, 19 Maltais, 83 Musulmans, 238 Israélites, 28 divers. Le personnel enseignant comprenait un total de 73 professeurs ou maîtres, dont 12 professeurs agrégés, 13 licenciés, 15 bacheliers, et 13 instituteurs et4 institutrices pour les classes élémentaires. Ecole Jules Ferry. — Cette école, qui a besoin, comme on l'a fait pour le collège Alaoui, d'être subdivisée, sert à la fois d'école normale de filles, de lycée de filles, d'école primaire supérieure et d'école primaire élémentaire payante avec une annexe à prix réduit. Elle contenait en 1909 un total de 1052 élèves, dont 82 internes. Il y avait 752 élèves dans les cours secondaires et 15 élèves-maîtresses. Plusieurs élèves se préparent au baccalauréat et suivent des cours de latin, de philosophie, de langues vivantes donnés par des professeurs du lycée Carnot. Les élèves des cours secondaires se répartissent comme suit par nationalités : Françaises 555, Italiennes 60, Maltaises 11, Musulmane 1, Israélites 100, diverses 25. Le personnel enseignant comprend 56 maîtresses ou professeurs, dont 6 sont pourvus de l'agrégation, 6 du professorat des écoles normales, et 36 sont des institutrices brevetées. La distinguée directrice, Mlle Guillot, est assistée d'une sous-directrice, Mme Boy, agrégée des lettres. Une des premières bachelières, reçue en 1910, a été Mlle Alapetite, fille du résident général, admise avec la mention bien. Dans le cours normal, l'arabe régulier est enseigné aux élèves-maîtresses, qui pourront être utilisées dans les écoles musulmanes de filles. Un crédit a été affecté récemment à la réorganisation des laboratoires scientifiques. Mentionnons, avant de quitter l'école Jules Ferry, une oeuvre intéressante qui y a pris naissance, et dont la fondatrice et la présidente est Mme Stephen Pichon, femme de notre ministre actuel des affaires étrangères, ancien résident général à Tunis : l'oeuvre de, l'Ecolière prévoyante, créée en 1904, qui a pour but d'entretenir parmi les élèves des écoles de jeunes filles des habitudes de travail, d'ordre, d'économie, qualités indispensables au bonheur du foyer domestiques, de faire naître et de fortifier l'esprit de solidarité entre les élèves d'une même école, et de leur faciliter les moyens de constituer un trousseau pour l'époque de leur établissement. Ce trousseau est composé d'un certain nombre d'objets indispensables au ménage le plus modeste : draps, chemises, jupons, serviettes, tabliers, torchons, mouchoirs, etc., et peut s'augmenter, pendant les neuf années que dure sa confection (de sept à seize ans), d'objets qui sont donnés en récompense à l'élève ou de ceux qu'elle aura achetés elle-même et que la Société lui gardera en magasin. L'élève paie son trousseau en versant une somme de 20 centimes par semaine pendant 40 semaines par année, soit 8 francs par an et 72 francs pour les neuf années ; les dépenses de fil et aiguilles sont à la charge de la Société. Bien que de fondation récente, il y avait déjà en 1909 trente écoles, dans 19 localités, ayant adhéré à la Société. Dans une lettre qu'elle écrivait elle-même aux dames qu'elle voulait associer à sa fondation, Mme Pichon disait, parlant des anciennes élèves revenant coudre à l'ouvroir avec leurs jeunes camarades : « De plus, toutes nos gentilles ouvrières, les aînées comme les cadettes, s'habitueront à considérer l'école, leur école, non pas comme une « geôle de jeunesse » captive «, mais comme une véritable « maison de » famille » où elles se sentiront, chez elles ; la reconnaissance qu'elles doivent à qui les instruit se doublera de l'affection qu'elles accorderont de tout coeur à qui les aime et le leur prouve. « D'autant plus que ces heures de couture en commun n'auront rien de morose ni d'ennuyeux. D'abord, quoi de plus gai que le travail librement consenti ? Et puis, ces travaux seront le prétexte de l'êtes, moitié scolaires et moitié familiales : on exposera les ouvrages les mieux réussis, on organisera des séances de lectures, de récitation ; on chantera, on fera de la. musique. « Enfin, il ne faut pas oublier que, dans nos écoles, il n'y a pas que de petites Françaises. Côte à côte, sur les mêmes bancs, voisinent des fillettes appartenant à des races et à des nationalités diverses. On a dit, avec raison, que l'école française, par l'instruction libéralement donnée à toutes, sans considération de race ou de religion, contribuait puissamment, pour les jeunes filles comme pour leurs frères, à faire oublier ce qui divise pour ne laisser subsister que des sentiments d'union et de fraternité. Mais n'est-il pas vrai que le bon travail en commun, en dehors de la contrainte de la classe, achèvera l'oeuvre commencée par l'instruction commune ? N'est-il pas vrai aussi qu'après les années d'école, il y aura là une occasion d'entretenir chez nos élèves étrangères les sentiments d'affection et de reconnaissance pour leurs maîtresses, de sympathie pour leurs camarades, et de les ramener, de temps à autre, dans la vivifiante atmosphère de leurs jeunes années? Ainsi, c'est un peu grâce à notre oeuvre que les fillettes étrangères, Italiennes, Maltaises, Israélites, seront et resteront les amies de l'école française, c'est-à-dire de la France. » Le collège Sadiki, fondé par Kheireddine pour les musulmans, en 1875, est aussi, comme nous l'avons dit, en voie de transformation. Un professeur agrégé vient d'y être appelé, et l'on peut prévoir que, selon le voeu du conseil d'administration et des jeunes Tunisiens, les études seront orientées davantage du côté de l'enseignement secondaire, en vue de la préparation aux baccalauréats et, peut-être même, pour quelques élèves d'élite, aux grandes écoles de France. Plusieurs des anciens élèves ont déjà été envoyés faire des études de droit et de médecine en France. Un récent lauréat va entrer à l'Ecole de pharmacie et un autre à l'Ecole centrale. N'oublions pas de dire que nombre d'anciens élèves de ce collège sont passés à l'école normale et sont devenus de bons instituteurs de la Régence. L'Association des anciens élèves du collège Sadiki, présidée par M. Khairallah, a donné beaucoup de signes de vitalité ces dernières années, en organisant surtout des conférences où tour à tour des professeurs fiançais et des professeurs arabes venaient s'entretenir avec l'élite des jeunes Tunisiens avides de progrès et de culture moderne. Depuis 1892, ce collège est dirigé par un universitaire français, arabisant distingué, M. Delmas, qui depuis 1884 occupait la chaire publique d'arabe à Tunis. Le nombre des élèves du collège Sadiki est d'environ 130, dont 40 internes tous boursiers, et 36 demi-pensionnaires également boursiers. L'annexe, qui compte 220 élèves environ, comprend six classes primaires. Le collège comprend aussi six classes ou six années ; les élèves doivent être pourvus du certificat d'études primaires ; ils suivent, outre les cours professés par des universitaires français, nombre de leçons faites en arabe par des professeurs de la Grande Mosquée ou université musulmane. Il faut encore mentionner l'Ecole secondaire libre de Tunis (300 élèves en 1909), qui a pris la suite de l'école des Maristes, et qui, tout en ayant un personnel d'apparence laïque, continue les méthodes et le régime congréganistes. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. — La Grande Mosquée ou mosquée de l'Olivier (Djamaa Ezzitouna) a été fondée par Hassan el Ghessani el Ouzdi en l'an 79 de l'hégire (698 de l'ère chrétienne), sous le règne du khalife Abd el Malek ben Merouan. Construite dans un endroit où, suivant une vieille légende, des lumières miraculeuses avaient apparu à un moine chrétien, elle est située au coeur même de l'ancienne Medina ou cité de Tunis, et au milieu des souks ou bazars principaux. Le bâtiment a la forme d'un grand parallélogramme d'environ 52 mètres de large sur 80 de long. L'intérieur est construit en voûtes soutenues par des piliers ou plutôt des colonnes de différentes couleurs (sept rangées dans le sens de la largeur, quatorze dans le sens de la longueur), dont la plupart sont anciennes et proviennent des ruines romaines de Carthage. Une dizaine de portes donnent accès dans la mosquée, mais les Européens n'y sont pas admis, tandis qu'ils peuvent visiter les mosquées de Kairouan, comme celles d'Alger et du Caire. Les étudiants (tolba) sont au nombre d'environ un millier, dont environ 200 de Tunis ; les tolba du dehors sont logés, comme les étudiants autrefois à la Sorbonne et aujourd'hui encore à Oxford et à Cambridge, dans les hôtelleries (médersas) construites par de pieux fondateurs. Il y en a vingt-deux à Tunis, presque toutes à proximité de la Grande Mosquée ; elles contiennent environ 450 chambres. Les professeurs enseignent au pied des colonnes, contre lesquelles ils s'adossent, et sont entourés de leurs étudiants assis en cercle sur les nattes. Il y a 40 professeurs titulaires et 67 professeurs auxiliaires ; il se donne environ 38 leçons par jour de grammaire élémentaire (lecture du texte de Sidi Khaled), 34 de grammaire plus avancée (ouvrage de Makoudi), 24 de grammaire savante (ouvrage de Lachmouni), et plusieurs cours de rhétorique, logique, métrique, calcul, calligraphie, biographie des hommes célèbres de l'Islam, et surtout des cours sur les sciences juridiques et religieuses : interprétation du Coran, manière de le psalmodier, traditions émanant du prophète (Hadits). traité de l'unité de Dieu ( Taouhid), etc. On a reproché avec juste raison à cette université musulmane d'être restée figée dans les vieilles méthodes de la scholastique, et d'être encore, en plein vingtième siècle, une institution du treizième siècle, c'est-à-dire ignorant les progrès de la science moderne. Pour combler les lacunes de l'enseignement de la Grande Mosquée, on a fondé à proximité une sorte d'institut complémentaire, dont la valeur et le rôle ont été l'objet de vives discussions, surtout dans la population française, la Société la Khaldounia. La société « la Khaldounia », du nom du grand historien musulman Ibn Khaldoun, né à Tunis en 1332, se propose de rechercher les moyens propres à développer l'instruction chez les Tunisiens. Son programme, défini dans l'article 2 de ses statuts, est ainsi conçu : 1° organiser des cours et des conférences sur les matières qui ne sont pas enseignées à la Grande Mosquée de Tunis ; 2° faciliter aux jeunes musulmans les moyens de compléter leur instruction ; 3° encourager la création de bibliothèques ; 4° créer un Bulletin qui se publiera en arabe et en français ; ce Bulletin aura pour principal objet de contribuer à faire connaître aux Français la civilisation musulmane et aux musulmans la civilisation française. La Khaldounia, autorisée par arrêté en date du 22 décembre 1896, et qui n'a compté au début qu'une centaine de membres, en compte aujourd'hui plus de 450, dont 300 environ résidant à Tunis. Elle occupe un local au centre des affaires indigènes, en pleins souks et à deux pas de la Grande Mosquée. Depuis quatorze ans qu'elle existe, cette société, suivant son programme de point en point, a organisé des cours qui se sont faits avec la plus grande régularité ; ils ont porté principalement sur des matières qui ne sont pas enseignées dans la grande université musulmane ou qui le sont dans un esprit tout différent : histoire, géographie, arithmétique, sciences physiques, langue française, etc. Elle a, en outre, organisé des conférences sur des sujets très variés, qui ont attiré un grand nombre d'auditeurs, même européens. Son président jusqu'en 1909 a été M. Mohammed Lasram, ancien professeur du collège Alaoui, ancien élève de l'école normale de Versailles. Les étudiants qui suivent les cours de la Khaldounia peuvent se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme de connaissances pratiques institué par l'administration. La possession de ce diplôme permet aux indigènes d'obtenir, dans les administrations tunisiennes, des emplois qui ne peuvent être confiés qu'à des musulmans (amines, experts, syndics, etc.). Le nombre des auditeurs est actuellement de 200 en moyenne pour l'ensemble des cours. En 1965, la jeune et vaillante société a fondé sa bibliothèque, qui compte déjà près de 1200 volumes. Cette bibliothèque, qui renferme un fonds précieux pour les arabisants, car elle contient la plupart des auteurs arabes qui ont été traduits en français par nos savants orientalistes, a été ouverte aux Français, qui peuvent ainsi aller compléter dans un milieu indigène, à côté d'étudiants musulmans instruits et de bonne relation, leurs connaissances sur la littérature arabe. Un événement curieux s'est produit cette année même (1910) dans ce milieu ordinairement si calme des étudiants musulmans de la Grande Mosquée et de la Khaldounia. Ces jeunes gens, qu'on croyait endormis dans l'étude des commentaires de droit musulman et de syntaxe scholastique, ont réclamé eux-mêmes des réformes. Une grande fermentation se produisit, et le gouvernement dut intervenir. Ils formulaient en même temps des plaintes et des desiderata : irrégularité des cours, laisser-aller de certains professeurs, perte de temps pour les étudiants obligés de séjourner plusieurs années sans pouvoir passer leurs examens, même quand ils s'y croyaient prêts, insuffisance et insalubrité des logements, etc. Tout cela fut inscrit dans une pétition à la suite de laquelle une commission de réforme fut instituée par le gouvernement. Le calme ne dura pas longtemps. Les jeunes étudiants, impatients de savoir les résultats des travaux de la commission, et supposant, d'après le dire de certains professeurs, qu'on répondrait par des mesures dilatoires, recommencèrent l'agitation et presque la révolte. Plusieurs des meneurs furent incarcérés ; leurs camarades réclamèrent leur mise en liberté et tinrent un meeting orageux. Il fallut les promesses du ministre de la Plume pour les faire rentrer dans l'ordre. Voir pour plus de détails la Revue indigène, directeur Paul Bourdavie, juin-juillet 1910. ASSOCIATIONS. — Il nous reste à parler des sociétés s'occupant d'enseignement et d'éducation. C'est d'abord l'Alliance française, universellement connue par les services qu'elle à déjà rendus à la mère-patrie, et dont une section a été fondée à Tunis dès 1884, avec un comité ayant à sa tête M. Paul Cambon, résident général, et M. Machuel, directeur de l'enseignement, et sous le patronage du bey et de ses deux ministres musulmans. Le Comité régional tunisien contribua à l'installation des premières écoles françaises qui furent ouvertes en Tunisie en procurant les livres et les fournitures classiques qui faisaient défaut aux élèves. Il participa ensuite à l'organisation des diverses oeuvres complémentaires de l'école et en créa lui-même quelques-unes : conférences, cours d'adultes, cantines scolaires et bibliothèques populaires. En distribuant des objets classiques aux élèves indigents et en leur fournissant dans les cantines le repas de midi, l'Alliance française a facilité la fréquentation régulière des écoles. En accordant chaque année des récompenses aux élèves indigènes ou étrangers qui montrent le plus d'application dans l'étude de notre langue, elle a encouragé cette étude et secondé très efficacement les efforts de nos instituteurs. Des comités locaux ont aussi été formés successivement à Bizerte, à Souk-el-Arba. au Kef, à Sfax, etc., où ils concourent tous au même but : la propagation de la langue française en Tunisie. Comme l'Alliance française, son aînée en Tunisie, la Ligue de l'enseignement poursuit la propagation de la langue française et la diffusion de l'instruction ; mais elle n'exerce son action que par l'école laïque et elle consacre tous ses efforts au développement de l'enseignement laïque. Elle distribue chaque année des fournitures scolaires à un certain nombre d'élèves, accorde des bourses et des prix. Elle a organisé des fêtes scolaires qui ont grandement contribué à assurer la fréquentation de nos écoles laïques. La Ligue de l'Enseignement est représentée par les Cercles de Tunis, Béja, Bizerte, Gabès, Kairouan, Mateur, Sfax, Sousse, Ferryville, Mahdia, le Kef et Ghardimaou, groupés en fédération. Le Congrès général annuel de la Ligue de l'enseignement de 1903, qui a été tenu à Tunis, a affirmé la vitalité de la Ligue et fait ressortir les résultats obtenus grâce à sa propagande et à l'activité de ses comités ; la Ligue revendique, entre autres, l'honneur d'avoir contribué à la laïcisation des écoles et d'avoir, par une agitation bien organisée, empêché l'installation d'un collège de jésuites aux environs de Tunis. La Mission laïque, dont le fondateur, M. Deschamps, est un ancien professeur d'Alaoui, a une branche à Tunis depuis 1899. Des sociétés de gymnastique, dont une, la Musulmane, a été formée récemment par de jeunes indigènes qui ont déjà remporté des lauriers dans les concours de France, ont reçu les encouragements et même des subventions de la Direction de l'enseignement, qui estime qu'en Tunisie, à cause de l'influence déprimante du climat, on ne saurait trop favoriser les sociétés qui réagissent contre l'apathie si funeste à la morale et à la santé. Nombreuses aussi sont les sociétés musicales, la Chorale, l'Harmonie Française, la Lyre Tunisienne, El Hellal, El Housseïnia : ces deux dernières formées par des indigènes, que le public tunisien se plaît à applaudir. Sociétés amicales. — Au nombre des sociétés qui prêtent à la Direction de l'enseignement un concours précieux en échange d'un bienveillant patronage, il convient de citer les associations amicales créées tant parmis les fonctionnaires de l'enseignement que parmi es anciens élèves des établissements scolaires. Les premières ont pour but de resserrer les liens de sympathie et de solidarité qui unissent leurs membres et de faciliter la défense de leurs intérêts moraux ou matériels, ainsi que l'étude des questions professionnelles. L'Amicale des membres de l'Enseignement primaire est la première en date ; de fondation un peu plus récente est l'Amicale de l'Enseignement secondaire. L'action de ces deux sociétés s'est déjà fait sentir, et l'administration a été heureuse de s'inspirer de leurs voeux dans certaines réformes scolaires déjà accomplies ou projetées, en particulier en ce qui concerne le classement du personnel et le relèvement des traitements. L'Amicale primaire, particulièrement, se félicite à bon droit d'avoir contribué à obtenir les résultats suivants, que la Direction de l'enseignement a été elle-même très heureuse de pouvoir concéder récemment :

Des Amicales ont aussi été organisées parmi les anciens élèves, d'abord du collège Alaoui, puis du lycée Carnot, de l'école Jules Ferry et du collège Sadiki. INSTITUT DE CARTHAGE.— Bien que nous nous occupions ici surtout de l'enseignement primaire, nous ne pouvons passer sous silence l'importante association qui porte le nom d'Institut de Carthage, et qui a pour but de faire connaître l'Afrique du Nord en général, et la Tunisie en particulier, de toutes les manières possibles. Fondée en 1893 à Tunis, cette société, qui & d'abord porté le nom d'Association tunisienne des lettres, sciences et arts, est placée sous le patronage du résident général, qui l'a installée dans un magnifique local au premier étage du Palais des Sociétés françaises, et qui lui accorde une subvention annuelle, destinée surtout à couvrir en partie les frais de la publication de la Revue tunisienne, organe de l'Institut de Carthage, paraissant tous les deux mois. Cette revue, qui a déjà dix-sept années d'existence, a pris un bon rang parmi les Bulletins des sociétés savantes. L'Institut de Carthage a fondé une bibliothèque et un commencement de collection de tableaux et d'objets d'art provenant surtout des Salons de peinture successifs qu'il a organisés, avec le patronage de la Direction des beaux-arts de Paris. Il a même eu la bonne fortune d'organiser une année une exposition de la Société des peintres orientalistes, présidée par M. Léonce Bénédite, directeur du Musée national du Luxembourg, qui est venu lui-même à cette occasion à Tunis. Il fait traiter dans des conférences toujours très fréquentées d'intéressants sujets d'histoire, de littérature, d'art, de science. En 1896, sur son invitation, l'Association française pour l'avancement des sciences est venue tenir à Tunis son XXVe congrès annuel. L'Institut de Carthage est subdivisé en plusieurs sections, dont la plus récente s'est donné pour but l'encouragement des études latines. Deux autres se sont détachées pour former une Société médicale et un Photo-club. D'accord avec la Société de géographie, l'Institut de Carthage a organisé nombre d'excursions et de fêtes, en particulier des représentations dans le genre de celles du théâtre d'Orange, sur la scène récemment déblayée du théâtre romain de Carthage. Parmi les importantes publications de l'Institut de Carthage, rappelons la réédition de la célèbre Grammaire arabe de Silvestre de Sacy (2 volumes de plus de 600 pages, avec corrections et compléments). ECOLES ITALIENNES, ISRAELITES, ETC. — L'enseignement des écoles italiennes mériterait aussi une notice. Nous avons déjà parlé des premières écoles fondées avant le Protectorat. La principale, appelée Collegio italiano, a été complétée par une école technique, puis par un convitto ou pensionnat fondé par actions, à la direction duquel fut appelé de Milan un ancien officier, le comte Titus Cybeo, auquel a succédé M. le chevalier L. Mascia, recteur du Liceo ginnasiale, avenue Bab-Djedid. Depuis 1888, les écoles italiennes sont entretenues par le gouvernement italien. Il y a 11 établissements scolaires italiens à Tunis et 9 dans l'intérieur, savoir : à la Goulette, à Sousse, à Sfax et à Bizerte. Ces écoles étaient fréquentées en 1909 par environ 3000 élèves. Les écoles italiennes ne sont pas inspectées par la Direction de l'enseignement. En cas d'ouverture de nouveaux locaux, l'inspecteur du gouvernement français peut s'assurer que les locaux remplissent les conditions hygiéniques prescrites par les règlements. Notons, comme signe de bonne entente entre Italiens et Français, le fait suivant de date toute récente. La Direction de l'enseignement ayant organisé des cours d'italien facultatifs et gratuits pour les élèves des écoles primaires de Tunis, le consul d'Italie lui a demandé de désigner un maître de langue française pour les écoles primaires italiennes de la capitale. Il existe aussi pour la population israélite des écoles appelées rabbiniques ou médrachins, correspondant aux petits kouttabs musulmans, pour la mauvaise installation des locaux comme pour l'insuffisance des maîtres. A Tunis, il y a 19 de ces écoles, avec 24 maîtres et environ 800 élèves auxquels on fait apprendre l'alphabet hébreu, puis lire et répéter des versets de la Bible, non expliqués et insuffisamment compris. A côté de cet enseignement si défectueux ont été heureusement organisées, par l'Alliance israélite universelle de Paris, d'excellentes écoles qui donnent aux enfants juifs des deux sexes une instruction primaire élémentaire sérieuse, en français, et qui rendent les plus grands services. Ces écoles reçoivent du gouvernement français une subvention annuelle qui a été récemment doublée et portée à 20 000 francs. Un groupe d'Israélites progressifs a même proposé la suppression de cette subvention, parce que les écoles de l'Alliance israélite ont encore conservé un caractère confessionnel en donnant l'enseignement religieux. Mais leur personnel est laïque, et généralement composé d'instituteurs et d'institutrices ayant des brevets français. L'école de garçons de l'Alliance israélite comptait en 1908 plus de 1300 élèves, celle des filles plus de 1000. Une nouvelle école de garçons d'environ 500 élèves a été ouverte en 1909. Une autre école fondée à Sousse en 1883 compte plus de 250 élèves. Sfax, où les Juifs étaient restés assez longtemps réfractaires à l'instruction moderne, a suivi l'exemple de Sousse depuis 1904 et a maintenant aussi une école de près de 300 élèves. Une société anglaise, la London Jews' Society, vouée à la conversion des Juifs, a une école de garçons et une école de filles (250 élèves), où un enseignement primaire est donné par un instituteur et une institutrice français. L'Alliance israélite a devancé la Direction de l'enseignement public en organisant à Tunis, depuis une quinzaine d'années, une excellente oeuvre d'apprentissage pour les garçons, placés chez des patrons qui s'engagent à en faire de bons ouvriers ; la durée de l'apprentissage est de quatre ans ; les enfants reçoivent de petites rémunérations, et l'Alliance accorde à chaque apprenti un secours annuel de 60 à 80 francs, ainsi que des vêtements de travail et des outils. Cette organisation a déjà donné de très encourageants résultats. L'Alliance israélite a aussi fondé, depuis 1895, à Djedeïda, à 25 kilomètres de Tunis, sur les bords de la Medjerda, une ferme-école d'environ 4000 hectares, dont elle exploite déjà une partie considérable et où elle entretient un total de 70 apprentis. La durée de l'apprentissage est de cinq ans. Les Musulmans ont imité cet exemple en fondant, mais avec des ressources très inférieures, la ferme-école de l'Ansarine, malheureusement située dans des parages fiévreux et d'un accès difficile, qui n'ont pas permis à l'école de se développer autant qu'on l'avait espéré. Ajoutons que la Tunisie possède pour les Européens, et même les indigènes ayant reçu une instruction préalable suffisante, une magnifique école d'agriculture. l'Ecole coloniale d'agriculture de Tunis, dépendance de la Direction de l'agriculture.

Benjamin Buisson

|