|

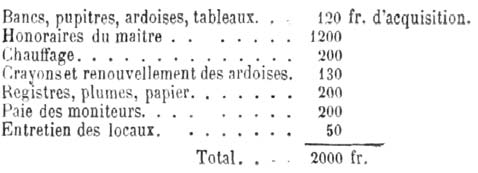

pParisI. - Historique de l'enseignement primaire jusqu'en 1884. — L'ancien régime. — Pendant toute la durée du moyen-âge, Paris n'eut d'autres ressources, pour l'instruction des enfants pauvres ou peu aisés, que ce que l'on a appelé, jusqu'à la Révolution, les petites écoles. Ces établissements paraissent avoir eu pour origine l'école épiscopale installée dans le cloître Notre-Dame. Comme toutes celles du même genre, l'école épiscopale de Paris ne fut destinée tout d'abord qu'au recrutement des clercs, de même que les écoles claustrales servaient surtout au recrutement des moines. Les élèves devaient y être exercés « à la lecture, à la science des comptes et même à la grammaire » (concile de 789). Ils étaient confiés au chantre, le second dignitaire du chapitre. Peu à peu des externes séculiers furent adjoints aux jeunes clercs. L'école devint insuffisante, et l'on en établit de semblables dans chaque paroisse, puis dans chaque quartier, pour les garçons d'abord, puis pour les filles, et ce furent les petites écoles ou écoles de grammaire, placées sous l'autorité du chapitre de Notre-Dame et, par délégation, sous celle du chantre : Scholarum grammaticalium villae et banleucae Parisiensis collatio, institutio et destitutio, ac visitatio et omnimoda dispositio spectant ud Canlorem Parisiensem solum et in solidum (passage d'un ancien manuscrit intitulé : Antiquus liber D. Cantoris Parisiensis, recopié en 1357). Le chantre (Voir Chantre et Ecolâtre) avait des attributions fort étendues et remplissait, à l'égard des petites écoles, le rôle que remplit aujourd'hui l'autorité publique à l'égard des écoles primaires. Il avait un vice-gérant, un promoteur et un greffier. Il fixait le nombre des écoles et celui des élèves qu'elles pouvaient recevoir, et les visitait par lui-même ou par son délégué. Il avait son tribunal et tenait ses assises à l'officialité ; là, il jugeait les conflits, sauf appel au chapitre et plus lard au Parlement. Il rédigeait des statuts qu'il proclamait dans son synode annuel, sorte de conférence ou de congrès auquel tout le personnel enseignant : était tenu d'assister. Il recevait le serment des maîtres et maîtresses, leur renouvelait chaque année leurs lettres de maîtrise, et leur rappelait leurs obligations dans des sortes de mercuriales dont plusieurs nous ont été conservées. Son omnipotence, qui n'était que celle que possédait de tradition et que ne cessa de revendiquer le chapitre sur les petites écoles, ne fut pas toujours incontestée. Plus d'une fois l'Université, les maîtres-écrivains et le lieutenant civil dont ils dépendaient, et, plus tard, les curés de Paris, la tinrent en échec. La moralité de ses choix fut aussi plus d'une fois critiquée : dans un factum, le syndic de l'Université reprocha au chantre Claude Joly de mettre à la tête des écoles cantorales « des sergents, des fripiers, des fiacres, des gargotiers, des cabaretiers, des maçons, des perruquiers, des rubaniers, des fèrandiniers, des jardiniers, des violons, des joueurs de marionnettes, des fondeurs de cloche, et même ses propres laquais ». Pendant ces querelles, dont ils eurent plus d'une fois à souffrir, les maîtres et maîtresses d'école poursuivaient leur tâche, aussi pénible sans doute qu'aujourd'hui, car, dit l’auteur de l'Instruction méthodique pour l'école paroissiale, dressée en faveur des petites écoles, « l'exercice de ceux qui sont employés aux petites écoles est très rude et très pénible. Il faut qu'ils arrachent bien des épines sur les terres qu'ils défrichent avant que d'y voir des fruits. Comme l'emploi dont ils font profession est sans éclat, il est aussi sans plaisir et sans goût. » Ils se multipliaient à mesure que Paris s'agrandissait. Dans le rôle de la taille imposée en 1292 par Philippe le Bel sur les habitants de Paris, on voit figurer onze mesures d'école établis sur un certain nombre de paroisses, concourant à l'impôt en payant chacun le cinquantième de leur revenu. Un livre fort curieux, intitulé « Statuts et reglemens des petites écoles de grammaire de la Ville-Cité, Université, faux-bourgs et banlieuë de Paris, imprimé par l'ordre de Messire Claude Joly, chantre, et par les soins de Me Martin Sonnet, promoteur desdites écoles, » Paris, 1672, nous a conservé (p. 176) le procès-verbal, rédigé en latin, d'un synode tenu par le chantre Guillaume de Sauvreville, le 6 mai 1380, avec la liste nominative des maîtres et maîtresses qui y furent présents : ce document énumère 22 maîtresses et 41 maîtres, dont 2 bacheliers ès décrets et 7 maîtres ès arts, ce qui prouve que la fonction n'était point dédaignée. Le même livre indique de la façon la plus précise et la plus détaillée, pour l'année 1672, « les quartiers reglez et assignés aux maistres et maistresses d'écoles ». — « Ces quartiers, y est-il dit, reglez par Messieurs les chantres il y a longtemps, pour la demeure des maistres et des maistresses d'écoles, ont été divisés, assignés, et ainsi imprimez en faveur desdits maistres et maistresses pour leur plus grand bien, et pour éviter les differens qui pourroient arriver entr'eux, comme aussi pour la plus grande commodité du public, afin que lesdits maistres et maistresses en certains endroits ne fussent pas les uns contre les autres, et qu'en d'autres endroits il n'y eust ny maistres et maistresses, mais qu'en tous les quartiers le public trouvast des maistres et des maistresses logez en egale distance ou à peu près. Et comme à Paris il y a Ville, Cité et Université, et que dans chacune d'iceles il y a plusieurs paroisses, on a suivi cet ordre. Chaque paroisse a plusieurs differens quartiers, excepté quelque» petites, particulièrement en la Cité, qui n'en ont qu'un, et même sur quelqu'unes de ces petites paroisses un seul quartier comprend plusieurs desdites paroisses. Il y a dix-sept paroisses dans la Ville (rive droite), et dans icelles cent-quatre quartiers ; dans la Cité il y en a quatorze, et sur icelles onze quartiers ; et enfin dans l'Université (rive gauche) il se trouve douze paroisses, et dans icelles sont contenus cinquante-un quartiers : et cela fait le nombre de cent soixante-six quartiers dans quarante-trois paroisses, lesquels doublez pour les maistresses, font trois cens trente-deux, tant maistres que maistresses, sans la banlieuë. On y a ajouté aussi les paroisses des villages de la banlieuë de Paris, comme estant de toute antiquité de la jurisdiction de Monsieur le Chantre aussi bien que celles de la Ville. La banlieuë comprend environ trente-cinq à quarante villages ou paroisses, places, ruës, lieux, maisons, fermes ou hameaux. » Les 166 quartiers établis par le chantre sont énumérés aux pages 108 à 172 du volume. L'exemplaire que possède le Musée pédagogique porte, écrits à la main, à côté du nom de la plupart des quartiers, les noms des maîtres qui y exerçaient. Le mélange des sexes, l'admission par un maître ou une maîtresse d'enfants d'un sexe différent du sien, sont punis par l'excommunication, sans compter les amendes et le retrait de la lettre de maîtrise. Les buissonniers (ceux qui tiennent les écoles clandestines ou buissonnières), comme aussi ceux ou celles qui dépassent le nombre d'élèves prescrit, qui enlèvent des élèves à leurs voisins, qui s'établissent à moins de dix ou vingt maisons de distance d'une autre école, etc., encourent des peines plus ou moins graves. Pour enseigne, chaque établissement doit porter un tableau modeste, « sans ornements ni traits de plume », sur lequel on lit en gros caractères : « Céans Petite Ecole et le nom de celuy qui voudra mettre le dit tableau, et ensuite : Maistre d'école ayant droit et faculté d'enseigner à la jeunesse le Service, à lire, écrire et former les lettres, la grammaire, l'arithmétique et calcul, tant au jet qu'à la plume ». On commence, bien entendu, par la lecture du latin. Les enfants les plus intelligents étudient la grammaire latine, les autres sont exercés sur « les huit parties du discours », et apprennent l'orthographe, surtout au moyen de la copie. Tout écolier qui apprend à écrire apporte une main de papier, des plumes, un canif, une règle, un cornet à encre ; le maitre ou le moniteur lui trace un modèle au haut de la page. Les livres sont : l'alphabet, un livre latin intitulé Proverbia, un Nouveau Testament, un office de la sainte messe, la Vie des saints, les deux tomes de la Fleur des exemples, le Paradisus puerorum, des catéchismes, des petits livres à thèmes, un Apparat Royal, des rudiments, un traité de la civilité française, etc. L'installation est ce qu'elle peut ; souvent les garçons sont d'un côté sous la conduite de l'instituteur, les filles de l'autre, sous celle de sa femme. Mais de bonne heure on s'est fait un idéal sur les dimensions de la salle de classe, les fenêtres, les tables, les bancs, la cheminée, le cabinet d'aisance ; sur les méthodes et procédés à employer pour les diverses matières d'enseignement, le classement des élèves, les registres à tenir, le système disciplinaire à établir, le choix des officiers nécessaires au bon ordre : intendants, observateurs, admoniteurs, répétiteurs, récitateurs de prières, lecteurs, officiers d'écriture, receveurs pour l'encre et la poudre, balayeurs, porteurs de l'eau, portiers, aumôniers, visiteurs des familles [Instruction méthodique pour l'école paroissiale en faveur des petites écoles par M. I. D. B., prêtre, ouvrage dédié à M. le chantre de Paris, 1654, véritable manuel qui semble résumer la science pédagogique acquise et mise on pratique depuis longtemps dans les petites écoles). Les petites écoles étaient payantes. On y admettait gratuitement les enfants pauvres, en les tenant toutefois à l'écart, l'on devine pour quelles raisons. Mais soit que les locaux fussent insuffisants, soit que les maîtres et maîtresses eussent de la répugnance à les recevoir, un grand nombre de ces enfants demeuraient privés d'instruction, même d'instruction religieuse. Dès lors, « désirant remédier à l'ignorance qui régnait dans leurs paroisses, principalement parmi les pauvres dont les enfants, faute d'argent, ne pouvaient aller aux écoles ordinaires, demeuraient pour la plupart errants et vagabonds dans les rues, sans discipline et dans une ignorance extrême des principes de la religion, les curés de la ville crurent qu'il n'y avait pas de meilleur moyen pour y remédier que d'établir des écoles de charité dans les principales paroisses de la ville, où les pauvres pussent être instruits de leur catéchisme, et en même temps y apprendre à lire et à écrire gratuitement soit par les curés, soit par des ecclésiastiques par eux préposés ». Ce passage d'un plaidoyer prononcé le 23 janvier 1680 marque bien la nouvelle phase dans laquelle entra l'instruction populaire à Paris vers le milieu du dix-septième siècle : pour parer à l'insuffisance des petites écoles ou au peu de bon vouloir des maîtres et maîtresses à l'égard des enfants pauvres, les curés, les fabriques, des associations fondèrent des écoles de charité. On prit d'abord toutes les précautions possibles pour ne point éveiller les susceptibilités du chantre et de son personnel : on restreignit le programme à la lecture et au catéchisme ; on fit agréer les maîtres et maîtresses par le chantre et l'on soumit à son contrôle le rôle des enfants admis. Ainsi en agirent du moins Vincent de Paul, le curé de Saint-Laurent, celui de Saint-Eustache (1639). Mais d'autres furent plus osés : les curés de Saint-Roch, de Saint-Paul, de Saint-Louis-en-l'Isle, de Saint-Etienne-du-Mont, etc., s'attribuèrent le droit de choisir les maîtres et maîtresses et d'examiner « leurs vie, moeurs, conduite et capacité pour enseigner les pauvres enfants de la paroisse à bien prier Dieu, le catéchisme, à lire et à écrire » (Pompée, Rapport historique sur les écoles primaires de la ville de Paris, depuis leur origine jusqu'à la loi du 8 juin 1833). En vain M. Le Masle, le chantre d'alors, « craignant que la multitude des écoles séparées, faites sous prétexte de charité, ne vînt à ruiner les écoles de quartier », résolut de ne plus accorder d'autorisation pour les ouvrir ; en vain il offrit aux curés de continuer à faire enseigner les pauvres par ses maîtres et maîtresses, sur la présentation d'un billet délivré par eux, ainsi que cela s'était toujours pratiqué jusqu'alors. Les curés répondirent que « les pères et les mères aisés ne souffriraient pas que l'on mêlât les pauvres gueux, garçons et filles, avec leurs enfants, lesquels auraient à mépris et leur saleté et leurs haillons ». Favorisés au fond par l'archevêque et par le Parlement, les curés, les compagnies de charité qu'ils avaient formées, les communautés religieuses auxquelles ils s'adressaient, revendiquèrent l'indépendance de leurs écoles, et, comme il est arrivé si souvent de nos jours, y admirent d'autres élèves que des enfants réellement pauvres. Ainsi, le chantre, dans une de ses visites, put signaler une école sur la paroisse de Saint-Jean-en-Grève « où plusieurs maîtresses enseignaient, en diverses classes, quatre ou cinq cents filles ou demoiselles bourgeoises et autres, de toutes conditions et de toutes paroisses, bien mises et bien vêtues, qui paient et qui font des cadeaux ». Le chantre Claude Joly, un des successeurs de Le Masle, fit toutes les concessions possibles. Il alla jusqu'à offrir de délivrer gratuitement les permissions à quiconque se proposerait de n'élever que des enfants pauvres. Tout fut inutile : les religieuses de Saint-Avoie, de l'Annonciation, les filles de Saint-Lazare, de la communauté de Sainte-Geneviève, de Sainte-Marthe, de. Sainte-Croix, les Ursulines, purent, grâce à des arrêts du Parlement, soustraire leurs écoles à l'autorité du chantre. Celui-ci ne conserva, en fin de compte, que le droit de visiter les écoles de charité et le privilège d'accorder des lettres de maîtrise qu'il ne pouvait plus refuser (1684). Les maîtres et maîtresses des petites écoles, bien qu'ils eussent payé fort cher leur maîtrise et supporté les frais des nombreux procès entrepris dans leur intérêt, virent pour la plupart leurs écoles diminuer ou se fermer devant la concurrence redoutable des écoles de charité, venant s'ajouter à celle que leur faisaient déjà, depuis le règne de Charles IX, les maîtres-écrivains jurés (Voir Maîtres-écrivains). De nouvelles écoles charitables, contre lesquelles les maîtres des petites écoles et les écrivains jurés se liguèrent en vain, se fondèrent à la fin du dix-septième siècle, sous l'impulsion de J.-B. de La Salle. De la paroisse de Saint-Sulpice les écoles des Frères s'étendirent bientôt à d'autres quartiers. Malgré les arrêts du grand chantre, du lieutenant civil du Châtelet et même du Parlement, les nouveaux venus ne se découragèrent pas ; on n'aboutit qu'à les obliger de renvoyer les fils de « chirurgien, de serrurier, traiteur, orfèvre, épicier, marchand de vin, » considérés comme étant en état de payer une rétribution scolaire. En 1698, ils comptaient plus de 1000 élèves et 14 classes. En 1704, ils étaient accusés de tenir plus de vingt établissements, auxquels s'ajoutèrent bientôt les écoles fondées par les Frères des écoles chrétiennes du faubourg Saint-Antoine, autre association moins prospère, mais qui prétendait avoir hérité des traditions de Messieurs de Port-Royal. Pourtant les petites écoles demeurèrent debout : en 1736, on en comptait encore 191 pour les garçons et 170 pour les filles, avec un personnel d'environ 600 maîtres et maîtresses, chaque école comprenant un ou deux auxiliaires, La Révolution. — Cet état de choses paraît s'être maintenu jusqu'à la Révolution. Que devinrent les diverses écoles de Paris pendant cette période troublée ? La plupart des écoles de charité disparurent avec les fondations qui servaient à leur entretien. Les religieux et religieuses furent dispersés. Selon toutes probabilités, il ne resta que les anciennes petites écoles, qui vécurent de leurs propres ressources, soumises tout au plus aux fluctuations de la législation du moment. Cependant la municipalité dut se mettre en devoir de satisfaire aux décrets qui se succédèrent pour l'organisation de l'enseignement public à son premier degré. Sous l'énergique impulsion de la Convention, les écoles se multiplièrent. D'ailleurs la Commune parisienne ne se montrait pas moins zélée pour l'instruction populaire que ne l'étaient les législateurs. Le 15 septembre 1793, une députation vint, « au nom du département de Paris et des districts ruraux, de la Commune, des sections et des sociétés populaires », présenter à la Convention une pétition tendant à établir trois degrés d'instruction au delà des écoles primaires : « le premier pour les connaissances indispensables aux artistes et aux ouvriers de tous les genres ; le second, pour les connaissances ultérieures nécessaires à ceux qui se destinent aux autres professions ; le troisième, pour les objets d'instruction dont l'étude difficile n'est pas à la portée de tous les hommes ». Le 27 septembre 1793, Chaumette faisait abolir les peines corporelles dans les écoles de Paris. En conformité d'un décret du 4 ventôse an II, les instituteurs et institutrices dont le traitement ne s'élevait pas à 600 livres reçurent une augmentation de traitement pour toute l'année 1793, et le premier quartier de 1794, jusqu'à due concurrence. A partir du 15 germinal an II, c'est-à-dire du second quartier de 1794, les instituteurs et institutrices furent payés, conformément au décret du 29 frimaire an II, d'après le nombre de leurs élèves, à raison de vingt livres par élève et par an pour les instituteurs, et de quinze livres par élève et par an pour les institutrices. Un arrêté du corps municipal du 9 pluviôse an II avait invité les sections à prendre des mesures pour la surveillance des écoles de leur arrondissement ; un autre arrêté, du 6 germinal, ordonna aux sections de remettre un relevé des registres ouverts par chacune d'elles pour l'inscription tant des instituteurs et institutrices que des enfants qui devaient être envoyés aux écoles. Le 9 floréal, le Conseil général de la commune élut dix-huit commissaires pour surveiller les écoles primaires ; mais à la fin de messidor cette surveillance fut transférée aux comités civils. Après le 9 thermidor, un décret du 14 fructidor an II chargea la Commission exécutive de l'instruction publique de l'administration directe des écoles parisiennes. En conséquence, ceux des instituteurs ou institutrices qui n'avaient pas encore touché leur traitement du trimestre germinal-prairial (et un certain nombre étaient dans ce cas) furent payés, non par le département, mais par la Commission exécutive ; et grâce à cette circonstance on trouve aux Archives nationales les listes nominatives d'élèves qui furent fournies à la Commission à cette occasion : ces états nous font connaître les noms et les adresses de 175 instituteurs et institutrices de Paris, le chiffre des sommes touchées par eux pour les trimestres de germinal et de messidor an II, et, ce qui est encore plus intéressant et plus probant, les noms de leurs élèves. Le décret du 27 brumaire an III, qui remplaça celui du 29 frimaire an II et alloua aux instituteurs et aux institutrices des traitements de 1200 et de 1000 livres, n'entra en vigueur, en ce qui concerne les traitements, qu'à partir de germinal an III ; il cessa d'avoir force de loi à la fin de vendémiaire an IV, date à laquelle les dispositions d'un autre décret, celui du 3 brumaire an IV, furent appliquées : la rétribution scolaire fut rétablie, et les instituteurs et institutrices ne reçurent plus aucun traitement, la République se bornant à leur concéder la jouissance d'un logement. Lorsque furent établies les écoles centrales, un décret du 12 ventôse an III avait fixé à cinq le nombre de ces écoles pour le département de Paris. Toutefois il n'en fut établi que trois : Voir Centrales (Ecoles). Quant à l'instruction élémentaire, son histoire pendant la période du Directoire n'est pas encore écrite, et nous ne possédons que quelques documents épars, mais qui fournissent au moins la preuve de l'existence des écoles. Voici par exemple un procès-verbal de distribution de prix datant du sixième jour complémentaire de l'an VII: « L'administration centrale du département de la Seine, en exécution de ses dispositions précédentes, s'est transportée, avec le commissaire du Directoire exécutif et le secrétaire en chef, à l'édifice dit de l'Oratoire, rue Honoré, pour y procéder à la distribution des prix aux élèves des écoles de Paris. Le local était disposé d une manière convenable et des productions des arts ornaient son enceinte. Les membres du jury d'instruction publique, les instituteurs et institutrices, ainsi que les députations convoquées des différentes autorités constituées du département, et un public nombreux, ont pris place. » On trouve parmi les élèves couronnés des enfants de cinq à quatorze ans. Le Consulat et l'Empire. — Un autre procès-verbal de distribution de prix, du 21 germinal an IX, aux élèves des écoles primaires et particulières du Ier arrondissement, fait connaître que des maîtres particuliers « voulaient bien se charger d'une partie de l'instruction gratuite » ; mais que les écoles primaires étaient peu prospères et que les élèves qui les fréquentaient n assistaient point à la solennité ou n'y étaient présents qu'en petit nombre : « Pourquoi, s'écrie l'auteur indigné, les écoles primaires, ces écoles si intéressantes, n'ont-elles pu partager les mêmes avantages? Par quelle fatalité, tandis que les lois de la France régénérée appelaient de toutes parts les peuples à la lumière et multipliaient les moyens d'instruction, ces ateliers des premiers travaux de l'esprit humain n'offraient-ils encore, il y a peu de temps, que l'effroyable spectacle de la solitude et de l'abandon? Osons en faire ici l'aveu c'est qu'en butte à la malveillance et à la calomnie, ces écoles paralysées trouvaient encore des hommes qui auraient rougi d'apprécier les bienfaits des institutions républicaines ; c'est que, trop peu multipliées et trop distantes des différents points du territoire, ces écoles laissaient à l'insouciance des parents des prétextes d'en éloigner leurs enfants. Citoyens, vous n'apprendrez pas sans doute avec indifférence que, jaloux de propager l'enseignement public, vos magistrats n'ont pas tenté en vain d'arracher vos écoles à cette espèce de nullité dans laquelle les ennemis des lois et du gouvernement s'étaient efforcés de les plonger ; que, pour ne plus laisser d'excuses à la négligence des parents, ils ont trouvé dans le zèle des instituteurs des deux sexes répandus sur cet arrondissement les facilités et les moyens pour assurer aux enfants des familles indigentes une éducation gratuite, dont sans doute ils sauront se rendre dignes par leur assiduité et leur travail. » Quoi qu'il en soit, le Consulat trouvait la ville de Paris avec 24 écoles primaires publiques seulement (rapport du préfet de la Seine de septembre et octobre 1800). Dès que Chaptal et plus tard Portalis eurent, dans leurs rapports (an IX et an XII), exprimé des sentiments de bienveillance et de regret à l'égard des écoles dirigées jadis par les associations religieuses, ces dernières reparurent à Paris. L'Empire les encouragea : les associations religieuses hospitalières et enseignantes furent placées sous la protection spéciale de « Madame Mère » ; les Frères des écoles chrétiennes furent agrégés à l'Université par le décret du 17 mars 1808. Vers la fin de l'Empire, les écoles primaires de Paris (les écoles de charité non comprises) étaient au nombre de 400 et comptaient 14 000 élèves, soit environ 35 élèves par école. F. Cuvier (Projet d'organisation pour les écoles primaires, 1815) trouve ce nombre beaucoup trop considérable pour que les maîtres qui les dirigeaient puissent vivre honorablement. Les écoles étaient d'ailleurs dès lors de deux espèces : celles du jour, réunissant les enfants de quatre à quinze ans, et celles du soir pour les élèves de plus de quinze ans. Elles se divisaient en outre, relativement à la position sociale des familles, en trois catégories bien distinctes : les écoles de charité, destinées aux véritables pauvres ; . celles que fréquentaient les enfants de la classe immédiatement au-dessus du pauvre ; enfin celles qui étaient fréquentées par les enfants de la classe aisée. Dans les deux premières catégories d'écoles, l'instruction était à peu près la même elle consistait dans la lecture, l'écriture et l'arithmétique et dans quelques leçons d'orthographe. Dans la troisième, on ajoutait à ces matières des leçons de grammaire et des notions de géographie et d'histoire ; en arithmétique, on allait ordinairement jusqu'aux règles de trois inclusivement. Ce partage des écoles était alors dans les esprits, car, dit F. Cuvier, « il y aurait peu d'avantages et beaucoup d'inconvénients à réunir dans la même école des enfants aussi différents que le sont par leurs goûts et leur langage ceux du petit marchand et de l'artisan aisé, et ceux du journalier et de l'artisan pauvre ». Cuvier propose de réduire de moitié les écoles existantes. Laissant de côté les écoles de charité, il veut répartir les 14 000 enfants qui vont aux écoles primaires dans 200 écoles environ : 100 de premier ordre seraient chargées des enfants aisés, et 100 du deuxième ordre des enfants pauvres ; dans chaque ordre, 50 classes recevraient les enfants de quatre à huit ans, et 50 ceux de huit à quinze ; il y aurait de plus des cours du soir pour les garçons ouvriers qui ont encore besoin de l'instituteur. Il ne croit pas que les grandes agglomérations (écoles mutuelles) puissent réussir à Paris à cause des distances et de l'embarras des rues. « Jamais en outre, ajoute-t-il, on ne se persuadera parmi nous, à moins d'une longue expérience, que 500 écoliers réunis dans une même école et dirigés par des enfants puissent être aussi bien soignés et aussi bien instruits que 20 ou 30 conduits par un homme fait. » La Restauration. — Ces objections n'arrêtèrent point les hommes qui cherchaient une solution plus large et plus libérale du problème de l'instruction populaire dans les grandes villes. Pour parer à l'abandon où l'Empire avait laissé les écoles et à l'insuffisance aussi bien des écoles de charité que des écoles payantes, MM. De Gérando, de Lasteyrie, J.-B. Say, de Laborde, Jomard, l'abbé Gaultier, etc., se constituèrent en Société pour l'instruction élémentaire et introduisirent en France, à Paris d'abord, le mode mutuel, « cette méthode qui abrège le temps, diminue la dépense, égaie l'étude, éloigne les difficultés, dont on ne peut plus contester la bonté, dont on ne saurait plus nier les progrès » (Rapport de M. de Laborde à la Société pour l'instruction élémentaire, 10 janvier 1816). « Au bruit du canon et des combats », un premier établissement avait été fondé dans une maison obscure de la rue Jean-de-Beauvais. Il n'avait reçu d'abord que douze élèves, sous la direction de M. Martin, l'un des maîtres que la faculté de théologie protestante de Montauban avait envoyés en Angleterre étudier la méthode. Quand le nombre des élèves s'augmenta, on transporta l'école dans l'église du collège de Lisieux. Là, elle compta bientôt 200 enfants ; la ville prit l'école à sa charge, et elle devint l'établissement type. Puis s'ouvrirent : l'école Popincourt, dans une fort belle salle du couvent de Saint-Ambroise, préparée pour 500 élèves ; l'école de la duchesse de Duras, dans une pièce de son propre hôtel ; l'école de la rue des Billettes, fondée par le consistoire de la confession d'Augsbourg (classe de garçons et classe de filles) ; l'école de Sainte-Elisabeth, au faubourg du Temple, qui fut la première grande école de filles établie à Paris sur le nouveau plan. Les frais d'une école mutuelle à Paris étaient alors ainsi évalués :

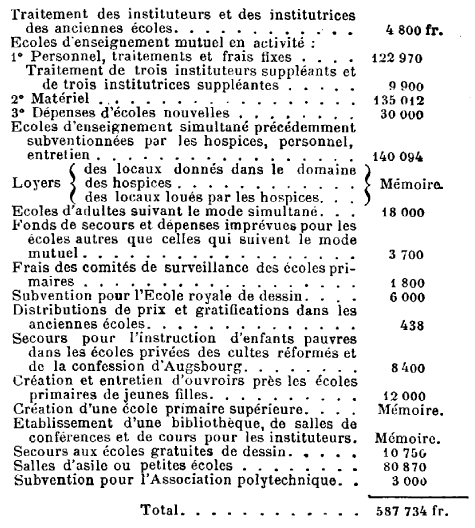

La grande difficulté était de trouver des emplacements : Jomard fut chargé de ce soin par le préfet, M. de Chabrol. Le fruit de ses démarches fut l’organisation complète de quatre écoles et la préparation de douze autres « où les enfants ne fussent plus entassés les uns sur les autres autour du mur pendant que le milieu seul restait libre ». On cherchait à établir, dans l'enceinte des Petits-Pères ou à la Halle-aux-Draps, une école centrale de 500 garçons et de 400 filles, pour présenter « le modèle le plus parfait d'une éducation morale et religieuse». On estimait à 50 000 le nombre des enfants qui n'étaient point en état de se procurer l'éducation ; 10 000 étaient élevés dans 120 écoles gratuites aux frais des hospices de la Ville de Paris, et coûtaient annuellement 180 000 francs, soit de 12 à 36 francs par élève. Ces 180 000 francs, pensait-on, devaient suffire, avec la nouvelle méthode, pour la totalité de la population. Pendant que l'enseignement mutuel s'organisait et s'étendait avec l'autorisation du gouvernement et malgré les obstacles que lui suscitait d'ores et déjà la « Congrégation », un arrêté (7 octobre 1816) prescrivait aux instituteurs de Paris déjà en exercice de se présenter dans le plus bref délai devant l'inspecteur d'académie chargé de leur arrondissement « pour être examinés par lui et recevoir ensuite le brevet de capacité proportionné aux moyens d'instruction dont ils auraient fait preuve ». En 1817, la population totale de Paris était de 713 916 habitants ; on trouvait 35 699 enfants de deux à six ans, et 71 395 de six à quatorze ans. ensemble 107 005 enfants. Il existait 132 écoles fréquentées par 15 000 élèves, c'est-à-dire par une moyenne de 14 %. En 1818, un arrêté préfectoral porta « qu'il ne serait accordé d'autorisation pour l'enseignement, dans la Ville de Paris, qu'aux instituteurs qui auraient obtenu un brevet de deuxième degré ». En 1819 (9 octobre), le préfet de la Seine, en prenant un arrêté qui astreignait les institutrices au brevet, à l'autorisation et à la surveillance d'un comité de dames nommé par lui, définit les écoles primaires « celles où l'on enseigne seulement la lecture, l'écriture et les éléments de calcul ». Il établit ainsi la situation des écoles de filles à Paris : « Les seules écoles reconnues sont les suivantes : 1° les 12 écoles communales établies dans chacun des arrondissements municipaux de Paris et dont les dépenses sont payées sur le budget de la Ville ; 2° les écoles d'enseignement mutuel entretenues par la Ville sur un fonds spécial ou par la Société de l'instruction élémentaire ou par des fondateurs particuliers ; 3° les écoles de charité entretenues par les bureaux de bienfaisance ; 4° les autres écoles tenues par des institutrices qui appartiennent à des congrégations religieuses ». Il y a une dame surveillante par arrondissement. Pour avoir le droit d'exercer, il faut, outre le brevet de capacité, une autorisation spéciale, et cette autorisation est délivrée sur la proposition du maire et de la dame surveillante, ou du fondateur de l'école ; en cas de faute grave, le brevet peut être retiré. On voit, par ces données, quelle fut la situation de l'instruction primaire à Paris sous la Restauration. On peut dire que le fait le plus saillant de cette période fut la création des écoles mutuelles, c'est-à-dire, en fin de compte, celle de l'instruction primaire laïque dont ces écoles devinrent le type et comme le drapeau. Aussi les congréganistes virent-ils en elles des rivales plutôt que des alliées, et cherchèrent-ils tout d'abord à les éclipser, à les déprécier et à les mettre en suspicion. La monarchie de Juillet. — Sous le gouvernement de Juillet, les situations que nous venons d'esquisser ne firent guère que se développer pour se mettre de plus en plus au niveau des besoins. Les salles d'asile, dont on connaît l'origine, — Voir Maternelles (Ecoles), — commencèrent à se multiplier. En 1834, il n'y en avait, à Paris, que 15, recevant 2800 enfants. Il venait d'en être créé 5 nouvelles pour 650 enfants, et 4 autres se préparaient. Au budget de 1837, la gestion économique de ces établissements passait du comité des dames, qui les avait administrés jusqu'alors, à l'administration municipale. Il en était de même pour les 68 écoles simultanées et les 29 ouvroirs précédemment défrayés par les bureaux de bienfaisance et les hospices, ainsi que pour les 7 cours d'adultes dirigés par les frères ; le Comité central établi par l'ordonnance royale du 5 novembre 1833 pour exercer, à Paris, les attributions du comité d'arrondissement, achevait ainsi d'étendre son action sur tout le service de l'instruction primaire. Par la création de nouvelles écoles, on venait de gagner 2530 places, dont 1560 pour les garçons et 970 pour les filles. Mais, vu les difficultés qu'on éprouvait à trouver « des localités dans des quartiers très resserrés», le comité portait surtout son attention sur l'amélioration de ce qui existait. Les deux écoles spéciales israélites et les deux écoles de la confession d'Augsbourg passaient au nombre des écoles communales et étaient entretenues comme telles. L'enseignement du chant était donné dans toutes les écoles ; des réunions périodiques des meilleurs élèves prenaient le nom d'orphéon, et les enfants y étaient appelés pour s'exercer à l'exécution musicale. Les classes particulières aux moniteurs et monitrices pour perfectionner leur enseignement étaient en activité. On prenait des dispositions « pour placer dans les écoles de nouveaux appareils, tels que des collections de solides de géométrie en grande dimension, de mesures de capacité pour les solides et les liquides, des niveaux d'eau, des équerres de maçon, etc. », On créait trois places de suppléants et trois de suppléantes auprès des écoles mutuelles. Des dispositions étaient prises pour établir les « localités » des deux premiers ouvroirs auprès des deux écoles de jeunes filles de la rue des Grès et de la rue du Pont-de-Lodi, et le comité central s'occupait de l'organisation à y introduire. Pour satisfaire à la loi de 1833, on dressait les plans d'une école supérieure de 300 élèves : l'enseignement, dans cette école, devait comprendre « toutes les connaissances nécessaires pour entrer avec avantage soit dans la carrière commerciale, soit dans la carrière industrielle ». Douze bourses venaient d'être créées à l'école normale de Versailles (1er octobre 1836) : la fondation avait été mise en activité par la voie du concours entre les moniteurs de toutes les écoles communales ; six autres places allaient être mises au concours pour le 1er octobre 1837. Deux établissements que la Ville avait fondés en 1815 sous le titre d'écoles normales pour l'enseignement du mécanisme de la méthode mutuelle, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, étaient conservés, mais comme simples cours. L'association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique se livrait à l'instruction des classes ouvrières ; l'administration, qui n'avait pu jusqu'alors que mettre des locaux à sa disposition, lui accordait une subvention pour achat d'instruments, de modèles et autres objets nécessaires à l'enseignement. La Ville payait à l'Ecole royale de dessin de la rue de l'Ecole-de-Médecine une subvention qui lui donnait le droit de faire délivrer gratuitement les fournitures à 100 élèves. Elle allouait des subventions à trois autres écoles de dessin. On se préparait à organiser l'enseignement secondaire des femmes. Le budget de l'instruction primaire de la ville de Paris s'élevait alors (1837) à 587 734 francs. En voici le détail, que nous reproduisons parce qu'il fait bien ressortir la situation du moment :

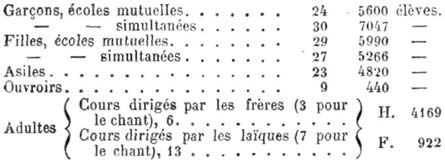

Le Manuel général, alors journal officiel de l'instruction primaire, nous donne le détail des établissements auxquels s'appliquaient ces dépenses (t. XIII, statistique de 1838) :

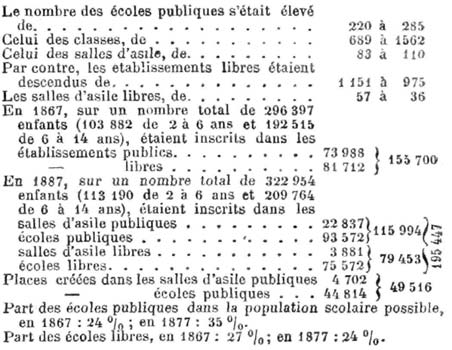

Cette statistique fournit, sinon le nombre réel des élèves, du moins le nombre des enfants que le Comité central, dans sa séance du 11 août 1838, jugeait, conformément à une circulaire du 5 décembre 1835, pouvoir être admis suivant les lois de la salubrité dans les diverses écoles. L'auteur de cette statistique s'exprimait ainsi : « Le budget de 1837 est de 587 734 francs. Celui de 1838 dépassera 700 000 francs. Avec de pareilles ressources que l'administration municipale consacre chaque année à l'instruction primaire, les besoins sont assurés avec magnificence ; car il faut reconnaître qu'aucune capitale en Europe ne peut montrer aux étrangers d'aussi nombreuses ni d'aussi belles écoles communales, des salles d'asile aussi bien pourvues de tout le matériel nécessaire, enfin des écoles privées qui rivalisent d'importance avec les écoles communales. » Pourtant, il reconnaît qu'il y a des ombres à ce tableau : « Certaines écoles privées font un contraste sensible. Le département de la Seine n'a point d'école normale. Les 12 boursiers qu'on envoie à Versailles se recrutent difficilement et sont mal accueillis ensuite parce qu'ils ne sont point pourvus de l'espèce de diplôme que des personnes capables, mais sans autorité légale, délivrent à ceux qui, en petit nombre, suivent leur cours établi près de la place Saint-Sulpice. On objecte contre la création d'une école normale la difficulté de trouver un local convenable, de surveiller les élèves-maîtres pendant les heures et les jours de sorties, la dépense que pourrait entraîner l'habitation dans une aussi grande ville, enfin le prix élevé qu'il faudrait fixer à la pension pour couvrir les frais. Il existe des tiraillements entre les comités municipaux, qui ne se trouvent pas assez écoutés, et le Comité central qui, tout en subissant de fâcheuses influences, dispose trop des nominations et des récompenses. Les deux inspecteurs universitaires (MM. Lamotte et Ritt), placés sous la direction de M. Cousin, membre du Conseil royal, ne suffisent point à la lâche, » etc. Dans les années qui précédèrent la loi de 1850, cette situation continua sans doute à s'améliorer, mais en restant sensiblement la même quant aux institutions, ainsi qu'il appert d'un tableau comparatif dressé pour les années 1830, 1838 et 1844 par H. Say dans ses études sur l'administration de la ville de Paris. L'enseignement du dessin s'étendait et s'affermissait (six cours pour les hommes, 1250 élèves ; un cours pour les femmes, .250 élèves ; une subvention de 20 000 francs en faveur de ces cours). L'enseignement de la couture se généralisait dans les écoles de filles : sur la proposition de Mlle Sauvan (rapport au Comité central, séance du 15 avril 1845), des ouvroirs étaient établis auprès de plusieurs écoles dirigées par des soeurs de charité, les uns pour les internes (orphelinats), les autres pour les externes (une cinquantaine d'élèves passaient dans chacun de ces ouvroirs deux heures dans l'intervalle des classes). Pour les premiers, la ville allouait à la directrice un traitement de 600 francs ou simplement une indemnité de logement. Des comités de dames fournissaient de petits vêtements aux enfants des salles d'asile, mais non aux élèves des écoles. « Les écoles, pensait-on alors, ne doivent pas être des écoles de charité, et, en offrant l'instruction, on n'entendait pas soustraire les parents à la loi commune qui veut que chacun pourvoie à ses besoins et à ceux de sa famille » (H. Say, ouvrage déjà cité). Du reste, la gratuité n'était point dans les idées du temps. On reprochait aux règlements des frères d'être un obstacle à rétablissement d'une rétribution dans les écoles communales. Les frères recevaient un traitement individuel de 750 francs, avec le logement dans la communauté particulière dont ils dépendaient. Le traitement des instituteurs laïques s'élevait à 1800 francs, avec des augmentations quinquennales de 200 francs jusqu'à concurrence de 2400 francs. Le recrutement de ces derniers se faisait un peu au hasard, le département n'entretenant que quelques bourses à l'école normale de Versailles. Celui des institutrices était, comme aujourd'hui, plus facile : un cours normal était établi depuis longtemps aux frais de la ville, et les autorités municipales « n'avaient que l'embarras du choix parmi un grand nombre de jeunes personnes distinguées par leur instruction comme par leurs moeurs, et toutes appartenant à des familles honorables ». — « Les soeurs de charité se montraient en général bonnes et dévouées ; mais elles manquaient d'instruction suffisante », et leurs écoles, ainsi que celles des frères, étaient signalées comme présentant l'inconvénient « de renvoyer les élèves entre les deux classes, alors que les parents, livrés à leurs occupations, ne pouvaient surveiller leurs enfants ». La supériorité numérique des écoles congréganistes s'expliquait par cette circonstance « qu'en général elles étaient en rapports avec les maisons de secours ; que les frères s'arrogeaient le monopole de l'enseigne d'Ecoles chrétiennes, obtenaient plus de succès dans les arts graphiques, etc. » Les écoles mutuelles, bien qu'elles se fussent perfectionnées grâce aux cours normaux faits par M. Sarazin, d'une part, et de l'autre par Mlle Sauvan, étaient moins populaires et moins recherchées. Ce qui en retardait la création était toujours la grande dimension nécessaire pour l'unique salle de classe dont elles se composaient, et la nécessité d'y joindre une autre salle non moins grande ou préau couvert pour les récréations. Chaque fois que la Ville pouvait disposer d'un terrain suffisant, elle en profitait pour réunir, dans une même construction, une école mutuelle de garçons, une école mutuelle de filles, et une salle d'asile. C'est ainsi que se formèrent les groupes scolaires du faubourg du Roule, des rues du Renard-Saint-Merry, des Bernardins, de Charonne, ce dernier construit d'après les indications du Comité central lui-même. Pendant que l'instruction élémentaire se développait ainsi, l'enseignement primaire supérieur était donné au collège Chaptal (ancienne école François Ier), et à l'école Turgot, ouverte depuis 1839. Le collège Chaptal donnait une sorte d'enseignement mixte, participant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire ; mais l'école Turgot conservait l'enseignement primaire supérieur dans toute son intégrité. Elle avait été, comme nous l'avons dit plus haut, construite pour 300 élèves. La Ville s'y réservait 60 places qu'elle donnait au concours. Les études n'y furent que de trois ans, jusqu'à ce que l'on eut ajouté un cours préparatoire et un cours complémentaire d'une année chacun. Comme autre moyen d'enseignement primaire, la Ville de Paris comptait un grand nombre d'écoles libres, généralement peu prospères, médiocrement dirigées, sans méthodes fixes, hésitant entre les modes individuel, simultané et mutuel, ayant, comme autrefois les écoles des maîtres-écrivains dont elles étaient la continuation, à lutter contre les écoles gratuites, changeant souvent de mains et donnant lieu à des spéculations regrettables. Toutefois, elles réunissaient un effectif considérable d'élèves et rendaient ainsi de grands services, puisque, en fin de compte, les écoles communales ne recevaient que 28 000 enfants dans une ville où la population atteignait un million d'âmes. Pour l'enseignement plus développé des filles, la ville possédait une école supérieure recevant 45 pensionnaires et établie au passage Saint-Pierre. Cette école avait été fondée, avant la Révolution, par un curé de Saint-Louis-Saint-Paul, pour former des « femmes de ménage ». La Ville y entretenait 20 bourses. La plupart des élèves avaient fini par s'y préparer au brevet et par se destiner à l'enseignement. En dehors de cet établissement, le haut enseignement était donné aux filles dans les pensions et dans les institutions. L'enseignement des pensions comprenait : l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, la grammaire française, l'arithmétique jusques et y compris les proportions et les règles qui en dépendent, l'histoire de France, la géographie moderne, les notions élémentaires de physique et d'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le dessin, la musique, les travaux d'aiguille, les langues vivantes. Celui des institutions comprenait en outre : les éléments et l'histoire de la littérature française, avec des exercices de grammaire et de style, la géographie, l'histoire ancienne et moderne, les éléments de la cosmographie. Des diplômes spéciaux correspondaient à ces programmes (arrêté du 16 mars 1837). De 1848 à 1865. — La loi du 15 mars 1850 effaça ces distinctions dans les degrés de l'instruction primaire. A Paris comme ailleurs, toute hiérarchie disparut dans les écoles, sinon en fait, du moins en droit, On put ouvrir une école, externat, pension ou institution, sous la garantie uniforme du brevet de capacité (remplacé par la lettre d'obédience pour les institutrices appartenant à une congrégation religieuse). Le décret du 31 décembre 1853 distingua inutilement les écoles de filles en écoles de second ordre et de premier ordre ; il fut sans effet dans la pratique. C'était une conséquence nécessaire de la lettre d'obédience, devenue suffisante pour ouvrir des établissements de tous les degrés, depuis la modeste école primaire jusqu'aux grandes maisons d'éducation du Sacré-Coeur, des Oiseaux, de Sainte-Clotilde, etc. Pour les garçons, deux grandes écoles, Chaptal et Turgot, se soutinrent par leurs propres forces, en concurrence avec l'école similaire que les frères avaient établie rue des Francs-Bourgeois et qu'ils transportèrent plus tard près de l'église Saint-Paul. Voici le dénombrement des établissements existants en 1851-1852 : Les écoles supérieures dont il vient d'être question ; Les deux cours d'enseignement mutuel, [devenus les seuls moyens réguliers de recrutement du personnel enseignant, le département ayant cessé d'envoyer des élèves-maîtres à Versailles : cours pour les instituteurs à la Halle-aux-Draps, sous la direction de M. Sarazin ; cours pour les institutrices, rue de la Petite-Friperie, sous la direction de Mlle Sauvan ; le programme comprenait la méthode de lecture, d'écriture et de calcul, de grammaire, de dessin linéaire et de géométrie pratique élémentaire ; dans l'école des élèves-maitresses, la couture était substituée au dessin ; Un cours de chant à la Halle-aux-Draps, pour fournir des répétiteurs de musique populaire ; Un cours normal pour la tenue des salles d'asile, rue Saint-Antoine, près de la rue Neuve-Saint-Paul ; Des écoles communales pour le sexe masculin ; laïques : 31 écoles d'arrondissement, 18 cours d'adultes, 7 écoles spéciales de dessin ; congréganistes : 25 écoles, 6 cours d'adultes ; Des écoles communales pour le sexe féminin ; laïques : 35 écoles d'arrondissement, 19 cours d'adultes ; congréganistes : 26 écoles ; Des salles d'asile, au nombre de 38 ; Des ouvroirs. Le budget municipal de l'instruction primaire s'élevait à 1 212 520 francs. Le service général comprenait à cette époque plus de 200 établissements, qui recevaient environ 45 000 élèves. On estimait que le nombre des enfants et des adultes susceptibles de recevoir à Paris l'instruction primaire s'élevait à 84312. (Vallet de Viriville, Histoire de l'instruction publique en Europe.) Le fait saillant des années qui suivirent fut le retour lent, mais bien marqué, au mode simultané. Le mode mutuel avait eu surtout sa raison d'être dans la pénurie où l'on était de maîtres et de maîtresses et de ressources pour les rétribuer, comme aussi dans la difficulté que l'on éprouvait (faute de ressources encore) à trouver des locaux, des classes suffisamment vastes, des mobiliers et tout l'outillage scolaire utile, sinon absolument nécessaire. Peu à peu les ressources augmentèrent. En même temps les inconvénients du mode mutuel apparurent à tous les yeux, et les esprits se reportèrent vers le mode simultané. D'ailleurs, le mode mutuel, tel que l'avaient compris ses premiers partisans, tel qu'avaient cherché à le maintenir M. Sarazin et Mlle Sauvan, reçut des atteintes profondes en 1853. Il fut décidé alors que tout établissement où le minimum des présences moyennes arriverait à 150 serait partagé en deux classes pourvues chacune d'un maître spécial et destinées à recevoir, la première, sous le nom de classe supérieure, 60 à 80 élèves ; la deuxième, sous le nom de classe élémentaire, tout le reste de l'école. Ce reste n'était rien de moins, dans certains établissements, qu'un effectif de 200 et 300 enfants. Ainsi, le mode mutuel et le mode simultané, se faisant mutuellement des emprunts, engendrèrent le mode mixte. En 1847, une école alla plus loin (la grande école de la rue Morand, sous la direction de M. Régimbeau) : elle fut organisée à l'instar des écoles simultanées, et réunit 900 élèves partagés en un certain nombre de classes où les élèves étaient de forces sensiblement égales. Un certain nombre d'écoles furent mises sur le même pied (rue Saint-Hippolyte, 13e arrondissement ; rue d'Aligre, 12° ; rue Cujas, 5e, etc.). Administration de Gréard (1865-1878). — Les choses en étaient là lorsque Gréard, nommé par Victor Duruy inspecteur de l'académie de Paris, fut chargé en 1865 du service de l'enseignement primaire dans le département de la Seine. A partir de 1870, il eut le titre de directeur de l'enseignement primaire de la Seine, et y joignit en 1872 celui d'inspecteur général. Cet éminent administrateur conçut dès l'abord un plan de réformes dont voici les points principaux : Achever de substituer le mode simultané à ce qui restait du mode mutuel dans les écoles laïques ; par suite, multiplier les classes et les maîtres ; Donner aux écoles ainsi transformées une organisation uniforme ; Diminuer peu à peu les effectifs exagérés, de manière à rendre possible une intervention suffisante du maître auprès de chaque élève ; Améliorer et agrandir les anciens locaux et en créer de nouveaux au moyen de constructions ou de locations, rapprocher ainsi les écoles des enfants et des familles, y créer un nombre de places moins disproportionné avec les besoins constatés ; Rendre le recrutement du personnel moins incertain en dotant le département de la Seine d'une école normale d'instituteurs et d'une école normale d'institutrices ; Pourvoir plus libéralement à l'existence de ce personnel en élevant les traitements ; Transformer les salles d'asile ; Réorganiser les cours d'adultes ; Mettre l'enseignement, à tous ses degrés, au niveau des exigences de l'époque et des besoins d'une grande capitale ; Ménager d'utiles transitions entre l'école et l'atelier et prolonger, le plus possible, dans l'intérêt de l'instruction et de la moralité, la durée de la vie scolaire ; Enfin donner une sanction aux études et récompenser tous les efforts. C'était là une oeuvre laborieuse, une tâche qu'un esprit hardi et sûr de lui-même pouvait seul entreprendre, eu égard aux circonstances au milieu desquelles elle devait, sinon s'achever, du moins se commencer et se développer, aux ressources qu'il fallait trouver, aux esprits qu'il fallait persuader, aux volontés qu'il fallait en quelque sorte forcer. Elle fut courageusement abordée cependant. Les diverses parties en furent souvent menées de front ; dans tous les cas, chaque année fut marquée par une étape ou par un progrès que l'auteur put constater et faire toucher du doigt dans ses remarquables rapports au préfet de la Seine, rapports où les considérations les plus élevées, unies à de sûrs principes de pédagogie théorique et pratique, ne cessent de se trouver mêlés aux statistiques laborieusement et consciencieusement établies. Après douze années (1877), l'oeuvre était debout, complète, ne demandant qu'à être continuée, qu'à être perfectionnée, parce que toute chose en ce inonde est susceptible de perfectionnement. Le mode mutuel se mourait lentement. Jusqu'à l'entrée en fonctions de Gréard, il n'avait à peu près complètement disparu que dans 34 établissements. La nouvelle « organisation pédagogique » des écoles, inaugurée en 1868, lui porta le dernier coup (Voir Organisation pédagogique des écoles primaires publiques et Gréard). Tout effectif d'école, si nombreux qu'il pût être, fut partagé en trois cours : cours élémentaire, cours moyen ou intermédiaire, et cours supérieur. Chacun de ces cours put être fractionné et être réparti en un certain nombre de classes, soit nuancées, soit parallèles ; chaque classe dut avoir son maître ou sa maîtresse propre et responsable, sous la responsabilité générale du directeur ou de la directrice. Dans ces conditions, il n'y avait plus place pour les moniteurs : les anciennes grandes salles de 150 pieds de long sur 30 de large furent coupées par des cloisons et diminuées par des corridors d'accès. Les effectifs de chaque classe furent ramenés à celui que comportent les forces d'un homme obligé de se tenir en communication incessante avec ses élèves. Ils restèrent cependant, durant quelque temps, de 100, de 90, de 80 élèves pour les classes élémentaires, de 70 à 75 pour les classes du cours moyen, de 50 à 60 pour les classes du cours supérieur. Mais peu à peu ils descendirent au chiffre normal de 60, de 50 et de 40. Sous le second Empire, l'administration préfectorale, dans ses projets pour l'embellissement de Paris, avait laissé les. constructions scolaires au dernier plan. D'impérieux besoins et le réveil de l'opinion devaient bientôt mettre fin à ce délaissement des intérêts de l'instruction primaire. Au début de la guerre de 1870, les habitants des communes suburbaines se réfugièrent pour la plupart à Paris. Ils y installèrent comme ils purent leurs écoles et leurs municipalités. Mais un grand nombre d'enfants appartenant soit à ces communes, soit à des départements voisins, soit même aux écoles libres des divers quartiers, refluèrent vers les écoles de la ville. On leur y fit place ; ils y trouvèrent, comme tous les autres élèves, le chauffage, la nourriture, en un mot tous les secours que purent leur assurer, pendant une période de quatre mois, les maires et les comités organisés à cet effet. Malgré ces embarras et ceux qui naissaient d'une situation profondément troublée, l'ordre et la suite des éludes ne furent point interrompus : l'administration centrale continua d'exercer sur les écoles au moins son autorité morale. L'autorité effective avait passé le plus souvent aux mairies. Celles-ci, pendant le règne éphémère de la Commune, se rendirent maîtresses absolues des écoles. Elles achevèrent les laïcisations commencées précédemment sur quelques points, notamment dans le 11e arrondissement. Quand la paix fut rétablie, l'autorité revint aux pouvoirs institués par la loi. Les choses furent remises sur l'ancien pied, et le service scolaire reprit sa marche régulière. Mais, pendant la crise, bien des enfants avaient appris le chemin de l'école communale ; ils ne devaient plus l'oublier. Aussi, dès 1871, l'insuffisance des anciens locaux apparut avec une évidence qui ne permettait plus aucune illusion ; un recensement scrupuleux la mit en pleine lumière. Le nombre des places, dans les écoles et dans les salles d'asile, fut calculé avec toute la précision possible en pareille matière, en même temps que la dépense nécessaire pour pourvoir aux besoins tels qu'ils se révélaient (préparation du budget de 1872, rapport de Gréard au préfet de la Seine). En même temps, les mobiliers se transformaient. Peu à peu disparurent les tables étroites et grêles et les bureaux gigantesques des écoles mutuelles, puis les longues et lourdes tables et les vastes chaires des anciennes écoles simultanées ; des tables de cinq, quatre, trois et deux places, avec des bureaux à la fois commodes et peu embarrassants, y furent substitués. Les classes se garnirent, en outre, de l'outillage nécessaire: tableaux noirs, cartes murales, globes, collections, bibliothèques et musées scolaires, etc. La fondation de nouvelles écoles et l'accroissement du nombre des classes impliquaient une augmentation considérable du personnel enseignant. De ce chef, comme nous l'avons déjà remarqué, les ressources étaient médiocres et fort aléatoires. L'administration précédente avait créé une excellente institution : aux termes d'un arrêté du 27 janvier 1866, pris en conformité de l'article 35 de la loi du 15 mars 1850, des enfants de quatorze à seize ans, ayant donné des marques de vocation pour l'enseignement et chez lesquels un concours avait permis de constater un certain degré d'instruction, étaient placé dans les meilleures écoles sous le titre d'élèves-maîtres et d'élèves-maîtresses stagiaires, avec des traitements variant de 400 à 600 francs. Parvenus au brevet, ils formaient le plus souvent des adjoints et des adjointes de valeur. Ils remplaçaient au moins avec avantage les maîtres et maîtresses formés par les cours normaux dont il a été parlé plus haut et qui avaient disparu depuis longtemps. Mais rien ne pouvait tenir lieu d'écoles normales régulières, et il était peu honorable pour le premier département et pour la première ville de France de manquer de semblables établissements. Ce que l'administration n'avait pu obtenir, ni sous le gouvernement de Juillet, ni sous le second Empire, elle l'obtint sous la République. Une école normale d'instituteurs fut ouverte dans le 16e arrondissement (Auteuil) le 1er octobre 1872. L'année suivante, au mois de janvier, l'ancienne école supérieure de jeunes filles du passage Saint-Pierre, transférée rue Poulletier, fut transformée en école normale d'institutrices. Les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses du dehors furent néanmoins maintenus comme aides, à la condition de se préparer aux écoles normales, pour lesquelles ils constituèrent tout d'abord un excellent élément de recrutement. Mais un des plus sûrs moyens d'encourager un personnel scolaire et de le conserver, c'est de lui assurer une existence honorable, en rapport avec la dignité de la fonction et le dévouement qu'elle exige. Des arrêtés des 8 avril 1872 et 3 février 1873 élevèrent les anciens traitements au point de départ et au point d'arrivée ; les maxima purent atteindre: pour les directeurs 3400 fr. pour les adjoints 2000 fr. ; pour les directrices 2900 fr., pour les adjointes 1800 fr. ; à ces traitements s'ajoutaient le logement ou des indemnités de 600 et de 400 francs. Par une mesure qui devait se généraliser plus tard, un certain nombre de directeurs et de directrices furent déchargés de classe et purent ainsi vaquer librement à leur fonction de surveillance et de direction. Les salles d'asile, malgré les efforts d'un personnel dévoué, conservaient leur caractère primitif de garderie ou de refuge. A raison de leurs effectifs exagérés, la méthode propre à ces établissements était plutôt appliquée dans son mécanisme que dans son esprit ; grands et petits, confondus en un seul auditoire, recevaient en commun des leçons qui, si habilement qu'elles fussent faites, ne profitaient en réalité à personne. Gréard conçut la pensée d'isoler, au moins à certaines heures, les enfants les plus âgés et les plus intelligents et de leur faire donner, par les maitresses, des leçons au cours desquelles la méthode pût déployer toutes ses ressources et produire tous ses résultats. A cet effet, des salles spéciales furent préparées et pourvues du matériel froebelien. C'est peut-être la seule amélioration possible et pratique que comporteront de longtemps nos salles d'asile ou écoles maternelles. La jeune fille peut passer sans danger de l'école maternelle à l'école primaire : elle y retrouve au moins les soins et la main d'une femme. Mais il n'en est pas de même pour le petit garçon ; il sautait brusquement du régime doux de la salle d'asile au régime sévère et à la forte discipline de l'école, souvent au grand préjudice de son développement physique et moral. Pour parer à cet inconvénient, Gréard provoqua la création d'écoles spéciales de petits garçons, confiées exclusivement à des femmes de choix, donnant ainsi l'idée des classes ou écoles enfantines, qui devaient plus tard prendre place dans la hiérarchie de nos établissements scolaires. Pour beaucoup, quoi qu'on fasse, l'instruction n'est qu'ébauchée à l'école primaire. D'un autre côté, une foule d'ouvriers arrivent illettrés dans la capitale et y apportent un contingent d'ignorance qu'il importe de combattre. C'est pour cela qu'à Paris les cours d'adultes ont été, de tout temps et plus qu'ailleurs, une nécessité. Pendant la période dont nous nous occupons, ces cours furent réorganisés sur les bases suivantes : séparation des adultes des apprentis : gradation des cours, divisés, comme ceux des écoles du jour, en cours élémentaire, moyen et supérieur ; institution d'un examen spécial pour l'obtention d'un certificat d'études primaires : substitution, pour les maîtres, d'un traitement fixe aux anciennes indemnités éventuelles ; précautions prises pour assurer au moins la fréquentation régulière des jeunes apprentis. (Gréard, L'enseignement primaire à Paris et dans le département de la Seine de 1867 à 1877, p. 144.) Outre le besoin de développer son instruction générale, l'ouvrier de Paris, pour soutenir sa renommée d'habileté et de bon goût et maintenir sa supériorité incontestée d'exécution, se trouve dans la nécessité de perfectionner sans cesse son éducation esthétique. Tel a été le but de la création, dès l'origine, d'écoles spéciales de dessin. En 1867, le nombre des écoles de dessin d'art était de 26, celui ries écoles de dessin géométrique de 9. Dix ans plus tard, le nombre des unes était porté à 33, celui des autres à 12. Des prix et des concours encouragèrent les maîtres et les élèves. L'enseignement du dessin fut, en outre, introduit dans le programme même de l'école primaire, et partout, d'après l'avis des meilleurs maîtres, le relier fut substitué à l'estampe, qui demeura seulement comme corrigé. Les femmes eurent à leur disposition des cours subventionnés au nombre de 20, qui furent ramenés à 13 afin de concentrer davantage les éléments et les ressources ; pour les préparer au commerce, à l'apprentissage, à une meilleure tenue du ménage, il fut ouvert des cours de comptabilité, de coupe et d'assemblage, etc. La gymnastique fut établie dans les écoles de Paris en 1872. Une leçon eut lieu dès lors dans chaque école à l'issue de la classe du soir, de 4 heures 1/2 à 5 heures, trois fois par semaine. En 1876, il n'y avait pas moins de 203 maîtres, tant instituteurs que professeurs spéciaux. Cet enseignement fut également introduit dans les écoles de filles et fut confié aux jeunes maîtresses formées à l'école normale ou à des maîtresses dont l'aptitude avait été préalablement constatée. Dans une capitale comme Paris, un grand nombre d'enfants trouvent une carrière dans Te haut commerce, dans l'industrie, dans les administrations publiques ou particulières. Ils doivent y être spécialement préparés par un enseignement intermédiaire, c'est-à-dire trouvant sa place entre l'enseignement primaire élémentaire qui ne suffit pas, et l'enseignement secondaire qui est trop élevé ou qui, dans l'espèce, serait beaucoup plus nuisible qu'utile. Paris n'avait, pour satisfaire à ce besoin, que Chaptal et Turgot. Trois autres écoles du type Turgot furent ajoutées à ces établissements : les écoles Colbert, rue de Château-Landon (20e arrondissement), Lavoisier, rue d'Enfer (5e arrondissement), J.-B. Say, rue d'Auteuil (16° arrondissement) ; une quatrième, l'école Arago, devait en outre bientôt s'élever près de la barrière du Trône (12e arrondissement). Mais le plus grand nombre des enfants qui forment la clientèle ordinaire de l'école primaire la quittent pour l'atelier, et presque toujours de bonne heure, au grand préjudice de leur développement physique, intellectuel et moral. Il importe à un haut point que des exercices intelligents de travail manuel puissent les disposer à l'apprentissage en le retardant de quelques années, et le rendre en même temps moins long, moins dangereux et plus fructueux. C'est dans cette pensée que fut conçue et organisée l'école d'apprentis de la Villette, à laquelle correspondirent, dans une certaine mesure, sur la rive gauche, les ateliers annexés à l'école communale de la rue Tournefort. Ces institutions, comme on le voit, préludaient à l'introduction du travail manuel dans le programme de l'instruction primaire. En même temps, la question de l'apprentissage était étudiée, et, si elle n'était pas résolue, des mesures étaient au moins prises pour que les nécessités de l'apprentissage pussent se concilier avec la fréquentation de l'école (écoles de demi-temps et cours du soir). Les études primaires n'avaient eu jusque-là pour encouragements que des bourses d'apprentissage, des distributions de récompenses trimestrielles et annuelles, des bourses dans les écoles supérieures, obtenues par voie de concours. Les bourses d'apprentissage, tombées en discrédit et presque délaissées, furent remplacées par des livrets de caisse d'épargne, plus immédiatement appréciés des familles. Le certificat d'études fut réglementé et particulièrement encouragé, car, pensait Gréard, « si le concours est l'épreuve de l'élite, l'examen du certificat d'études est l'épreuve de la moyenne. C'est par un progrès naturel, sans autre effort que celui d'une application de chaque jour, que les élèves peuvent arriver à ce couronnement de leurs études. » (Rapport au préfet de la Seine, du 25 septembre 1875.) Au milieu de toutes ces améliorations, la situation numérique des établissements, des classes et des effectifs scolaires s'était ainsi modifiée :