|

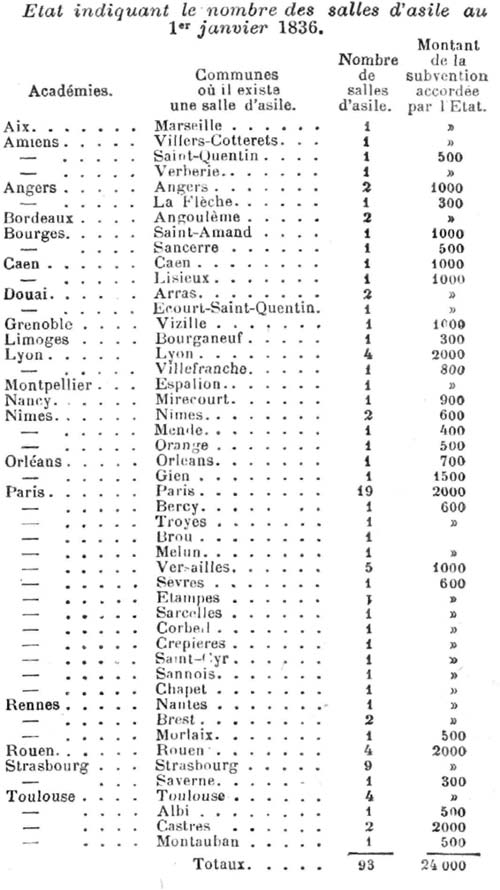

mMaternelles (écoles)Le décret du 2 août 1881, reprenant une appellation déjà proposée en 18i8, a donné le nom d'écoles maternelles aux établissements qui avaient été désignés jusqu'alors sous celui de salles d'asile. Dans les deux parties du présent article, nous faisons l'historique des salles d'asile d'abord, celui des écoles maternelles ensuite. Les salles d'asile (Des origines jusqu'à 1881.) I L'institution des écoles maternelles ou salles d'asile est née en France il y a plus d'un siècle. C'est en 1770 que le pasteur Oberlin fonda dans une vallée des Vosges, au Ban-de-la-Roche, la première école à tricoter (Voir Oberlin). Avant la tentative d'Oberlin, il n'existait que des refuges. Dans une pièce le plus souvent mal aérée, mal éclairée, malpropre, servant à la fois de salle de classe, de cuisine, de salle à manger, de chambre à coucher, une femme, presque toujours une ignorante, recevait dix, vingt ou même trente enfants, qui jouaient, criaient ou dormaient tout le jour. Pas plus que les familles, la ménagère qui les gardait ne se doutait qu'on pût utiliser le temps au profit de leur éducation. Un était gardeuse d'enfants comme on eût été gardeuse d'oisons ; c'était un métier qui permettait de rester à la maison ; on n'y voyait rien autre chose. Oberlin protège les enfants contre les dangers de la rue. Mais il fait quelque chose de plus, il les instruit. L'oeuvre d'Oberlin et de ses dignes collaboratrices, les conductrices de l'enfance, Sara Banzet et Louise Scheppler, continuée avec persévérance pendant de longues années, attira l'attention de la Convention qui, à deux reprises, décerna à Oberlin des éloges publics. Mais il devait se passer bien du temps encore avant que le charitable pasteur du Ban-de-la-Roche trouvât des imitateurs. En 1801, Mme de Pastoret entreprit de fonder à Paris une salle d'hospitalité. Elle loua à cet effet deux chambres dans une maison de la rue Miromesnil, et y installa une soeur hospitalière et une femme de ménage. Cet établissement se rapprochait plutôt de la crèche que de la salle d'asile ; du reste, il ne put se soutenir longtemps : Voir Pastoret (Mme de). La création des salles d'asile en France fut déterminée par l'exemple de l'Ecosse et de l'Angleterre. Le célèbre Robert Owen avait fondé en 1810, dans son établissement industriel de New Lanark, une école de petits enfants, dont il confia la direction a un simple ouvrier tisserand, James Buchanan, homme sans instruction, mais possédant de remarquables aptitudes pour l'éducation. Les succès que Buchanan obtint dans l'école de New Lanark attirèrent l'attention sur lui ; en 1819 il fut appelé à Londres par Henri Brougham et chargé par celui-ci d'organiser dans cette capitale des écoles enfantines (Infant schools). Il ne réussit pas moins bien dans cette nouvelle tâche, et créa, pour ces institutions, tout un ensemble de procédés formant une méthode d'éducation et d'enseignement. En 1825, M. De Gérando ayant parlé avec admiration des Infant schools anglaises dans le salon de Mme Gautier-Delessert, Mme de Pastoret, qui l'avait entendu, résolut de faire une nouvelle tentative, sur un plan plus large que celui de 1801 : d'accord avec l'abbé Desgenettes, elle forma un comité de dames, dont elle fut la présidente et Mme Jules Mallet la trésorière. Ce comité obtint du conseil des hospices une subvention de 3000 francs et la concession d'un local à la maison des Ménages, rue du. Bac. Un asile recevant 80 enfants y fut ouvert en avril 1826. C'est à ce moment que Denis Cochin, maire du deuxième arrondissement, douloureusement éprouvé par des malheurs de famille, charitable autant qu'il était pieux, entra en relations avec le Comité des dames. Il s'était voué à la cause de l'enfance. Il redoutait, pour l'oeuvre de Mme de Pastoret, un nouvel échec, qui, malgré les résultats concluants obtenus à l'étranger, eût tout compromis pour longtemps. Il fit part de ses appréhensions au comité, et il décida une mère de famille, bonne et éprouvée comme lui, Mme Millet, à aller étudier sur place les Infant schools. Voulant lui-même connaître la méthode de Buchanan, il se rendit aussi à Londres, et, après une laborieuse année d'études judicieuses, il revint en France avec la traduction des manuels de Buchanan. Le Comité ouvrit, en 1828, rue des Martyrs, une salle d'asile imitée de celle de Londres. La méthode qui y était suivie ne fut pas absolument celle des Infant schools. « J'ai vu en Angleterre, écrivait Mme Millet à quelques années de là, donner de graves leçons dans les écoles de la première enfance. J'ai constamment fait mes efforts pour qu'en France l'enseignement des salles d'asile soit substantiel et varié sans être approfondi. La différence du caractère des deux nations, ajoutait-elle, permet la diversité des méthodes, sans qu'il soit nécessaire de blâmer ce qui se fait chez nos voisins d'outre-mer. » La même année, Cochin fonda un asile modèle dans lequel devait être éprouvée et fixée la méthode à suivre. Cet asile prit plus tard le nom de son fondateur (Ordonnance du 22 mars 1831). A la salle d'asile proprement dite était joint un cours normal destiné à préparer un personnel enseignant, cours normal que dirigea Mme Millet de 1828 à 1838. L'exemple donné par le Comité des dames et par Cochin porta ses fruits. De nombreuses salles d'asile furent fondées, non seulement à Taris, mais dans les principales villes de province. De 1830 à 1835, le mouvement fut très marqué. S'il y avait opposition de certains côtés, on accueillait, d'autre part, l'institution avec faveur. Dès 1828, on comptait à Paris 3 asiles ; 4, en 1829 ; 6, en 1830 ; 8, en 1832 ; 10, en 1833 ; 15, en 1834 ; 19, en 1835 ; 24, en 1836. On ne sait au juste quel nombre d'enfants les fréquentaient pendant les premières années ; on comptait 990 enfants, en 1830 ; 1490, en 1832 ; 2800, en 1834 ; et en 1835, 3600 environ. Les dépenses, qui avaient été de 5809 francs en 1836 pour l’asile unique de la rue du Bac, s'élevaient en 1836 à 75 408 francs ; les loyers étaient payés par l'administration des hospices et la ville. A la fin de 1835, la statistique établissait qu'il existait, en France, 102 salles d'asile, réparties dans 35 départements. Le département de la Seine en avait 22 ; celui de Seine-et-Oise, 13 ; celui du Bas-Rhin, 9 ; celui du Rhône, 5 ; celui de la Seine-Inférieure et celui du Pas-de-Calais, chacun 4. Le total des subventions du ministère de l'instruction publique était de 25900 francs. Dès 1833, la ville de Rouen comptait 2 salles d'asile ; l'institution ne disposait d'aucune ressource assurée ; elle vivait du produit de souscriptions ou d'oeuvres de bienfaisance. Nantes possédait 2 salles d'asile en 1836, la première ouverte en 1834, la seconde en 1835 ; elles recevaient à peu près 300 enfants. Une troisième fut créée et inaugurée avec grand éclat en 1837. Le montant des frais annuels pour chaque établissement était d'environ 2200 francs. La mairie soldait le loyer. Un médecin faisait gratuitement le service sanitaire. Les autres dépenses étaient couvertes par le produit de quêtes, de fêtes ou de cotisations. Amiens eut sa seconde salle d'asile inaugurée le 10 décembre 1838, sous la présidence du recteur de l'académie, M. Martin. Le département de Seine-et-Oise comptait, à la fin de 1838, 25 salles d'asile recevant 1511 enfants {693 garçons et 818 filles), dont 1155 gratuits et 356 payants. À Strasbourg, il existait 10 asiles, où étaient admis séparément les catholiques et les protestants. On y donnait l'instruction à la fois en français et en allemand. Les établissements, installés dans de vastes locaux bien aérés, pourvus du matériel nécessaire, recevaient environ 1200 enfants. Les dames inspectrices montraient le zèle le plus ardent dans cette ville, ainsi qu'à Colmar et à Mulhouse. L'Alsace possédait, en 1839, 19 salles d'asile. On y enseignait à parler bien plus qu'à lire. En Lorraine, où cependant l'état de l'instruction primaire était assez avancé, il n'y avait guère d'autrès salles d'asile que celles du département des Vosges. Nancy n'en possédait pas avant 1837 : un premier établissement fut construit, à l'aide de souscriptions, sur un terrain donné par la ville ; on fit des quêtes pour acheter le mobilier ; l'Etat fournit un secours de 1200 francs ; le général Devaux dota l'école d'une rente annuelle de 450 francs. Une seconde salle fut établie vers la fin de 1837, dans un local cédé par le bureau de bienfaisance. Deux ans après, le comité communal et le comité d'arrondissement de Nancy élaboraient une longue instruction pour les salles d'asile de la ville, dont tous les exercices étaient réglés avec le soin le plus minutieux. Rennes ne fut pourvue qu'à la fin de 1839, grâce à l'initiative de la charité privée. Les élèves du collège ouvrirent une collecte qui produisit une somme de 500 francs. La première salle ouverte pouvait recevoir 200 enfants. Un second fut à quelque temps de là installée dans un local où trouvaient place 500 à 600 enfants. Il existait à Fougères 2 salles tenues par les soeurs et fréquentées par 190 enfants. Le département des Côtes-du-Nord n'en avait pas ; on s'occupait d'en ouvrir une à Lannion. Dans le Morbihan, Lorient en comptait 2 ; le conseil municipal de Pontivy donnait les meilleures espérances ; partout ailleurs l'inertie était invincible. Dans le Finistère, il y avait 6 asiles publics ; il existait en outre 39 maisons de garde où 986 enfants étaient mis à couvert. Des 2 salles d'asile de Poitiers, l'une seulement était communale ; elle était dirigée par les soeurs de la Sagesse. En 1837, elle ne recevait que les petites filles et jouissait d'une subvention de 220 francs du Conseil municipal. Au 1er janvier 1838, la subvention fut portée à 440 francs, à la condition que l'asile serait ouvert aussi aux garçons. A Bordeaux, c'est grâce aux soins du cardinal de Chevelus, « qui avait parfaitement compris toutes les espérances religieuses et sociales attachées à cette précieuse institution », que plusieurs salles d'asile avaient été établies. Un document officiel, le cahier des procès-verbaux des séances du Conseil général de la Gironde pour l'année 1836, contient un rapport de l'inspecteur primaire sur ces établissements : « La ville, y est-il dit, soutient la salles d'asile. Ces établissements sont en progrès ; ils sont du goût de toutes les classes, car les enfants du pauvre, de l'ouvrier et de l'artisan y surabondent ; le riche les entretient et les visite ; la ville les soutient et le département les encourage. Plus de 2500 enfants des deux sexes, de l'âge de dix-huit mois à six ans, sont reçus journellement dans ces petites écoles. » On n'y pratiquait guère d'ailleurs que des exercices religieux, auxquels s'ajoutaient de petits travaux manuels et un peu de lecture. La ville de Moulins (Allier) avait fondé 2 salles d'asile gratuites, la première en 1835, la seconde en 1837. Cette dernière, installée dans un vaste local et recevant près de 200 enfants, était considérée comme un asile modèle. Les dépenses annuelles pour chaque salle étaient de 1700 francs environ. Marseille eut son asile en 1832. La direction fut confiée à un homme. Mais l'opposition faite à l'établissement fut particulièrement vive. Pendant trois ans, les parents, circonvenus par les ennemis de l'institution, n'envoyèrent pas leurs enfants. Le chiffre des inscrits, qui avait été de 95 à l'origine, tomba à 40 au 15 décembre 1836. Le directeur se retira. Le comité communal remplaça l'instituteur par une femme. La maison fut mieux tenue ; la confiance vint peu à peu et, le 25 mai 1837, l'asile comptait 200 inscrits et 180 présents. Un second établissement fut ouvert. A Rochefort (Charente-Inférieure), on négociait depuis plusieurs années sans succès l'établissement d'une salle d'asile. Lyon, Nîmes, et un grand nombre d'autres villes avaient depuis longtemps les leurs. Il serait superflu de multiplier les détails. Disons seulement qu'au commencement de 1838, vingt-quatre départements étaient encore dépourvus d'asiles. En 1840, ce chiffre était réduit à quatre. Le département de la Seine continuait à donner l'exemple du progrès. Il avait son inspectrice générale, Mme Millet, depuis le 25 février 1830. Dans un rapport daté de décembre 1837, elle rendit compte de ses visites au Comité central (comité institué par l'ordonnance du 5 novembre 1833 pour exercer à Paris les attributions des comités d arrondissement créés par la loi du 28 juin 1833). Ce document est fort intéressant. Il est peut-être un peu empreint d'optimisme ; c'était alors un défaut commun à presque tous les rapports officiels ; il ne faut donc savoir aucun mauvais gré à Mme Millet, qui, d'ailleurs, appréciait son oeuvre propre. En somme, l'institution prenait racine. Disons toutefois que les salles d'asile continuèrent à être considérées à peu près partout plutôt, et non sans raison, comme des établissement de charité, que comme des établissements d'éducation. II Les salles d'asile n'avaient point, à l'origine, de législation. C'étaient les comités de patronage qui les surveillaient. L'oeuvre était purement charitable ; elle n*avait a aucun degré un caractère officiel. Mais les offrandes et les souscriptions ne pouvant suffire aux besoins, le comité de Paris dut faire appel, dès la première année, à la libéralité de l'administration de l'assistance publique. En demandant un secours, il fallut céder, bien qu'à regret, une part d'autorité. Ce fut un bienfait pour l'oeuvre. Le Conseil général des hospices accorda plusieurs subventions ; la première date de mai 1826 ; elle s'élevait à 3000 francs. le 28 octobre 1829, « considérant que les essais commencés depuis deux ans ont donné des résultats satisfaisants et qu'il y a lieu de multiplier, autant que les ressources le permettront, les établissements d'asiles à Paris », le Conseil prit un arrêté aux termes duquel « les salles d'asile pour l'enfance indigente actuellement établies ou qui seraient ouvertes par la suite dans Paris seront toutes sous la surveillance du Conseil général des hospices ». Elles étaient distinguées en deux catégories : la première composée de toutes celles dont les dépenses étaient exclusivement faites sur fondations ou souscriptions particulières ; la deuxième comprenant celles qui étaient soutenues en totalité ou en partie par les allocations du Conseil général des hospices. Les bureaux de charité étaient invités à favoriser les asiles et à concourir autant que leurs ressources le permettraient à l'entretien de ces établissements. Le Conseil devait prendre pour l'administration et la surveillance des asiles l'avis des dames charitables. L'arrêté fut approuvé le 7 décembre par le ministre de l'intérieur, après avis du préfet de la Seine. La question des attributions du Comité des dames avait été réservée. Elle fut l'objet d'un nouvel arrêté en date du 3 février 1830. Il y était dit que le Comité délibère sur les asiles à former, sur les locaux à choisir, sur les dépenses, sur les méthodes, sur les améliorations à introduire, « et généralement sur tout ce qui peut intéresser les enfants qui fréquentent les établissements ». Il avait qualité pour choisir les directeurs et directrices d'asile ; l'administration économique lui appartenait ; il était autorisé à déléguer son trésorier spécial, a recueillir les souscriptions des particuliers ; la gestion des établissements, ainsi que la comptabilité des deniers, se faisait par l'administration des hospices, assistée par le Comité des dames, une sorte de courant réciproque étant établi dans toutes leurs relations. Les dames se partageaient la surveillance. Pendant plusieurs années, aucune difficulté ne se produisit ; vingt établissements furent fondés en peu de temps. L'administration hospitalière payait les loyers ; sa subvention annuelle était de quarante à cinquante mille francs, auxquels s'ajoutaient les souscriptions, représentant environ quinze mille francs. Mais, dès 1835, un conflit d'attributions s'éleva au sujet de la direction et du contrôle des salles d'asile. Le Comité central de l'instruction primaire se plaignait de n'avoir aucune action sur ces établissements. L'opinion reconnaissait que le Comité des dames avait agi selon la nécessité du moment ; qu'il avait sagement fait en recherchant l'appui du Conseil général des hospices ; que le concours que cette administration lui avait prêté avait produit de féconds résultats. Mais si l'on félicitait le Comité des dames de ses sentiments de charité, on contestait sa compétence. D'ailleurs, il était manifeste que l'initiative individuelle était impuissante à propager ou même seulement à soutenir l'oeuvre, combattue passionnément d'un certain côté comme au premier jour. Il était donc à désirer que la dotation des salles d'asile fût assise sur des revenus fixes pour que leur existence fût assurée A Paris, il n'eût pas été impossible de se suffire à peu près ; mais les ressources manquaient partout ailleurs ; il fallait faire appel aux libéralités des conseils municipaux. Par circulaire du 27avril 1834, le ministre décida de faire porter au budget de toutes les communes ayant un revenu suffisant les dépenses d'organisation et d'entretien des salles d'asile. Presque toutes les communes assez riches pour avoir des écoles de tous les degrés se conformèrent à cette décision, qui ne fut appliquée à Paris que deux ans plus lard. En échange des subsides qu'elles accordaient, les villes, à l'exemple du Conseil des hospices, demandèrent une part d'autorité. L'Etat, de son côté, avait consenti à taire quelques sacrifices : l'ordonnance du 26 février 1835 prescrivit en conséquence aux inspecteurs de l'instruction primaire dans les départements de comprendre les salles d'asile au nombre des établissements qu'ils devaient visiter. A la fin de 1835, on comptait 93 salles d'asile, parmi lesquelles 27 recevaient des subventions dont le total s'élevait à 24 000 francs. Voici d'ailleurs le tableau qui résume la situation :

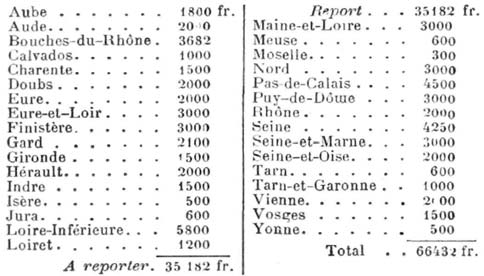

De 1833 à 1836, les municipalités accordèrent de nouvelles allocations ; mais elles se montrèrent de plus en plus jalouses d'être investies, à l'exclusion de toute immixtion étrangère, du droit d'administrer les salles d'asile. Le Comité des dames, se sentant dépossédé de fait de la direction de ces établissements, demandait instamment qu'on lui laissât au moins le droit de surveillance. Mais son contrôle était difficilement accepté par le personnel des salles d'asile, en grande partie congréganiste. « En général, dit M. de Cormenin, les religieuses souffrent assez impatiemment la surveillance des femmes du monde, et même celle des hommes laïques. » On exprimait le regret qu'aucune place n'eût été faite à ces établissements, pas plus qu'aux écoles de filles, dans la grande loi de 1833. Il est vrai qu'au lendemain de la promulgation de cette loi, le ministre, Guizot, avait signalé aux préfets (4 juillet 1833) les avantages des salles d'asile, et avait invité ces fonctionnaires « à ne rien négliger pour inspirer aux populations le désir de voir fonder ces établissements partout où en existe le besoin ». Mais son appel, qui manquait peut-être de chaleur, qui ne promettait aucun subside de l'Etat, fut peu entendu. Guizot avait manifesté l'intention de mettre à l'étude la question de l'organisation générale des salles d'asile, lorsqu'il fut remplacé, le 25 février 1836, par le baron Pelet (de la Lozère). Dans sa réception officielle des premiers jours de mars 1836, le nouveau ministre annonça aux membres du Comité central de l'instruction primaire de Paris que l'administration s'occupait de préparer une circulaire tendant à la propagation des salles d'asile, et il les invita à lui soumettre leurs vues. Après délibération, une note fut rédigée et remise au ministre dans le courant de mars. Il y était établi « qu'aucun acte administratif n'étant émané jusqu'à ce jour du ministère de l'instruction publique, à l'effet de réglementer les salles d'asile, la première détermination à prendre était la plus grave de toutes ; elle aura pour effet de compromettre ou de favoriser l'avenir de ces établissements, selon qu'il aura été fait un choix heureux ou malheureux, en décidant de la tutelle sous laquelle devront se produire et se perpétuer ces premières écoles de l'enfance ». Les caractères spéciaux des salles d'asile y étaient tracés. On y montrait qu'elles sont en réalité des écoles, que dès lors elles doivent être placées sous le patronage des autorités établies par la loi de 1833. On y contestait l'efficacité de l'action des comités de dames ; on en démontrait l'insuffisance. « A notre avis, disait-on, l'administration scolaire ne ferait pas usage du pouvoir qui lui appartient, et qui lui est imposé par la législation de 1833, si elle n'examinait pas jusqu'à quel point, dans l'organisation actuelle, est observée ou méconnue la compétence des pouvoirs légaux. Nous croyons pouvoir affirmer : « 1° Qu'en ce qui concerne l'autorité du ministre pour la délivrance des brevets et l'institution des maîtres, les vingt maîtres ou maîtresses qui exercent en ce moment dans les salles d'asile (de Paris) ne sont pourvus d'aucuns certificats de capacité, délivrés par aucunes commissions d'examen ; ils ont été instruits Far l'inspectrice du Comité des dames, et installés de autorité de ce Comité, sans que rien soit émané de l'autorité ministérielle ; « 2° Qu'en ce qui touche l'autorité municipale, c'est un membre de la Commission administrative des hospices civils de Paris qui surveille personnellement tous les détails administratifs des établissements, et qui rend compte de son administration au Conseil des hospices ; les recettes fournies par le Comité sont dépensées en mélange avec les deniers communaux, et l'administration municipale, appelée par les articles 8 et 9 de la loi à diriger elle-même le régime économique de ses écoles, se borne à verser ses subventions dans la caisse spéciale d'un Comité délégué d'une administration qui n'a plus cette compétence depuis la loi nouvelle ; « 3° Qu'en ce qui touche l'autorité du Comité central, ce Comité n'est informé d'aucunes vacances ni mutations dans le personnel des directeurs et directrices: il n'a jamais été appelé à nommer des maîtres ; ces maîtres ne sont soumis ni à sa juridiction, ni à sa discipline. Le Comité des dames les révoque ou les change de résidence, comme il lui plaît, sans aucun recours possible de la part des maîtres, sans aucun contrôle de la part de l'administration publique ; « 4° Qu'en ce qui touche les Comités locaux, leur action est nulle sur les salles d'asile de leur circonscription. On assure même que des maires de Paris se sont vu refuser l'entrée des salles d'asile, et n'ont pu quelquefois parvenir à y faire admettre des enfants. « C'est sur cette position qu'en exécution de l'article 22 de la loi du '28 juin 1833 nous provoquons réforme et amélioration. » Comme conclusion, on demandait qu'il fût décidé aussi promptement que possible : « Que les salles d'asile doivent être soumises à un régime scolaire conforme dans ses bases à la loi du 28 juin 1833 ; « Que, notamment, les examens et les brevets des maîtres et maîtresses doivent être faits et délivrés au nom du ministre de l'instruction publique, et par des personnes à sa nomination ; « Que le régime économique des salles d'asile communales doit entrer dans l'administration municipale ; « Que les comités locaux et supérieurs doivent être mis en position de fonctionner envers les salles d'asile par des délégations et autres moyens administratifs autorisés par le pouvoir exécutif de la loi du 28 juin 1833 ; « Que l'application de ces bases aux salles d'asile sera faite après avoir entendu une commission que le ministre est, dès à présent, invité à convoquer. » La circulaire du 6 avili 1836, qui parut quelques jours après la publication de ce mémoire, classait les salles d'asile au nombre des écoles relevant du ministère de l'instruction publique. Elles étaient soumises à l'autorité des comités locaux et d'arrondissement institués par la loi du 28 juin 1833. C'était donner satisfaction dans la plus large mesure au Comité central, dont les autres voeux, d'ailleurs, étaient pour la plupart accueillis. D'autre part, la circulaire admettait, en raison du caractère spécial de ces établissements, l'adjonction à ces comités d'un « certain nombre de dames habituées à s'occuper des besoins de l'enfance ». Toutes celles qui étaient en exercice étaient invitées à continuer leurs fonctions. Elles devaient remettre au comité les renseignements qu'elles auraient recueillis. Quelques jours après, les salles d'asile de Paris furent détachées par le Conseil municipal du budget des hospices et portées, à dater du 1" janvier 1837, sur celui de la ville conformément aux prescriptions de la circulaire du 27 avril 1834, dont il a été fait mention plus haut. Le Comité des dames déclara que « son existence se trouvait ainsi terminée », selon l'expression de son rapporteur ; il donna sa démission le 22 décembre 1836, et publia un compte-rendu de ses travaux. « C'est avec douleur, y est-il dit, que les dames se séparent. Ce qu'elles regrettent, ce n'est pas l'autorité dont elles ne se sont trouvées investies que parce qu'elles n'ont pas craint d'entreprendre une oeuvre devant laquelle reculait l'administration, mais c'est le privilège d'exercer envers les petits enfants du pauvre une mission de patience et de dévouement. Puisse la nature de l'institution des salles d'asile être véritablement comprise par ceux qui s'en déclarent les protecteurs, et qui, se méfiant de la faiblesse des mains de femmes, ont étendu les leurs pour recevoir et diriger les petits enfants du pauvre à l'entrée de leur pénible carrière. » Une décision du 1er juillet 1836 avait, conformément au dernier voeu du Comité central, créé une commission, composée d'hommes et de dames, pour exercer cumutativement, sous l'autorité du ministre, toutes les attributions scolaires en ce qui concerne les salle3 d'asile. Cette décision avait soulevé de violentes protestations, et le 15 novembre suivant une lettre ministérielle avait ordonné d'en suspendre l'exécution. Il était résulté de ces mesures contradictoires une incertitude absolue en ce qui concernait les attributions des diverses autorités ; les anciens pouvoirs avaient été dessaisis ; les nouveaux n'avaient pas pris possession. La question fut portée devant la commission du budget de l'instruction publique pour l'exercice 1838. Le rapporteur de la commission établit officiellement que la cause de cet état de choses était « dans le conflit élevé entre le Comité central d'instruction primaire, qui demandait que les salles d'asile fussent soumises exclusivement à sa direction, et les dames surveillantes qu'il serait injuste et nuisible de priver de leur autorité ». (Voir Moniteur du 21 mai 1837, 2me supplément, page 1267.) Des efforts furent tentés à Paris, notamment, auprès des dames ayant fait partie des anciens comités, pour due, conformément au désir exprimé par le ministre dans sa circulaire du 6 avril 18 ; i6, elles consentissent « à continuer leurs honorables fonctions en qualité de dames inspectrices ». Ce fut en vain. L'ordonnance du, 22 décembre 1837, qui fut la charte des salles d'asile, mit tin à toute incertitude. Aux termes mêmes de l'exposé des motifs, elle ne faisait « que reproduire exactement la loi de 1833, avec toutes les modifications exigées par ce qu'il y a de plus spécial dans l'institution des salles d'asile ». Dans son rapport au roi (22 décembre), le ministre faisait connaître qu'on en comptait à ce moment près de 800, tant publiques que privées. L'ordonnance les appela « des établissements charitables oh les enfants des deux sexes pouvaient être admis pour recevoir les soins de surveillance maternelle et de première éducation que leur âge réclame». Les exercices comprenaient nécessairement les premiers principes de l'instruction religieuse et les notions élémentaires de la lecture, de l'écriture et du calcul mental. On pouvait y joindre des chants intructifs et moraux, des travaux d'aiguille et tous les ouvrages de main. Un établissement de cet ordre n'était reconnu public qu'autant qu'un traitement et un logement convenables avaient été assurés à la personne — homme ou femme — chargée de la direction. L'administration et la comptabilité restaient aux municipalités. Les comités locaux, les comités d'arrondissement et le Comité central exerçaient, quant aux salles d asile, tous les droits que leur avait conférés la loi à l'égard de l'instruction primaire. Des inspecteurs étaient chargés, sous leur autorité, de la surveillance des établissements et de la distribution des secours. Des commissions départementales, composées de mères de famille, devaient examiner les aspirants et les aspirantes à la direction des salles d'asile, rédiger les programmes et veiller à la propagation des méthodes. Un règlement général, délibéré par le Conseil royal de l'instruction publique le 24 avril 1838, fixa les dispositions relatives à « la tenue des salles d'asile, les soins qui doivent y être donnés aux enfants, et les exercices qui doivent y avoir lieu ». L'article 27 de l'ordonnance avait établi, près la Commission supérieure des salles d'asile, une inspectrice permanente, avec le titre de déléguée générale pour les salles d'asile du royaume. L'emploi fut confié à Mme Chevreau-Lemercier, qui visita, dans les départements de la Meurthe et des Vosges (1838), huit salles et cinq petites écoles « décorées à tort du nom de salles d'asile ». Elle s'était en outre rendue dans vingt-deux autres villes. « J'ai la conviction, disait-elle dans son compte-rendu adressé au ministre, que, pour soutenir le zèle des autorités, il devient important de correspondre souvent avec elles, de leur rappeler leurs promesses et de faire espérer de nouvelles inspections. Je suis heureuse de constater que j'ai trouvé partout beaucoup de bonne volonté et que j'ai triomphé facilement des objections plutôt que des oppositions que j'ai rencontrées. » En même temps, Ambroise Rendu, président de la Commission supérieure des asiles, chargé de constater l'état général de l'enseignement à tous ses degrés dans les académies de Rouen, de Caen et de Rennes, visitait quelques asiles. Dans un rapport daté des premiers jours de 1839, il indiquait les améliorations qu'il lui paraissait y avoir lieu d'introduire dans les règlements et dans les établissements mêmes. Il demandait que l'institution des postulantes à un emploi d'enseignement fût consacrée et généralisée ; qu'autant que possible l'asile fût partagé en plusieurs divisions ; qu'on renfermât l'instruction dans des limites étroites, même pour la classe la plus avancée ; que, dans les grandes villes, chaque salle d'asile eût, pour éviter l'encombrement ou le vide, une circonscription bien déterminée avec son comité de patronage particulier ; que les conditions d'admission et d'exclusion fussent expressément réglées ; qu'aucune friandise ne fût offerte aux enfants en témoignage de satisfaction, que les récompenses eussent toujours, au contraire, un objet utile ; que les curés fussent invités à aider les dames inspectrices de leurs conseils ; que la gratuité fût assurée aux pauvres, mais que les familles aisées fussent obligées à une rétribution, si minime qu'elle fût. Quelques-unes de ces propositions étaient heureuses ; d'autres étaient irréalisables. L'administration se borna à publier le rapport en appelant l'attention sur les desiderata qui y étaient exprimés. Cependant un réel progrès était constaté, non seulement dans l'accroissement du nombre des salles d'asile, mais dans la préoccupation des soins à donner aux enfants. C'est vers cette époque que Mlle Marie Carpantier (plus tard Mme Pape-Carpantier) organisait avec sa mère la salle d'asile de la Flèche (Sarthe), sa ville natale. Ses succès la firent bientôt appeler au Mans (1842). Intelligente et laborieuse, elle se consacra à l'observation de l'enfance, et traça la méthode à suivre pour faire pénétrer sûrement dans la salle d'asile les premières notions des connaissances élémentaires et les premiers principes du bien. Après quelques années d'expériences, elle écrivit les Conseils aux directrices, qui parurent en 1846. A la fin de 1837, 172 communes subventionnaient des salles d'asile, et consacraient à leur entretien une somme de 174 639 francs. Les établissements secourus étaient au nombre de 261 ; ils recevaient 29 514 enfants. En 1838, 330 salles d'asile étaient officiellement reconnues. Deux ans après, en 1840, on compte 555 salles d'asile municipales dans 352 communes ; 50986 enfants les fréquentent ; les dépenses communales ont presque doublé : elles s'élèvent à 245 631 francs. De plus, 79 créations sont en projet. Mais combien est insuffisante cette somme de 245 000 francs allouée pour 555 asiles (450 francs par établissement) ! II est vrai que le budget général de l'instruction publique était proportionnellement aussi maigre que celui des salles d'asile. Jusqu'au 1er janvier 1841, une somme de 1 600 000 francs était affectée à l'enseignement primaire. Aux termes du rapport au roi annexé au budget de 1840, un crédit de 50 000 francs au plus devait être affecté au triple service des écoles de filles, des salles d'asile et des écoles privées. En fait, aucune part n'était faite aux salles d'asile. En 1837, benjamin Delessert avait demandé à la Chambré des députés de porter son attention sur ces modestes mais si utiles établissements. Le 12 juillet 1839, à l'occasion du vote d'une somme de 60 000 francs destinée à développer les cadres de l'inspection primaire, il renouvela son appel. Ces deux efforts, bien qu'ils n'aient pas été suivis d'effet immédiat, ne furent pas inutiles. Le sillon se creusait peu à peu. Dans la séance du 3 juin 1840, Delessert proposa à la Chambre de voter un fonds de 200000 francs spécialement destiné aux salles d'asile. « Tous ceux qui se sont occupés d'instruction primaire, dit-il, connaissent les services que rendent les salles d'asile, surtout aux familles pauvres chargées d'enfants, aux ouvriers, si dignes de notre sollicitude. Elles offrent un refuge assuré aux enfants, pendant que les parents se livrent à leurs travaux ; elles permettent aux pères et aux mères de se rendre à leurs ateliers sans avoir la crainte de voir leurs enfants exposés à tous les dangers de vagabondage et à l'oisiveté ; elles ont ainsi un double titre à votre intérêt. Les enfants y contractent de bonne heure des habitudes d'ordre, d'obéissance, de travail, de propreté, qu'ils portent ensuite dans les écoles. Je sollicite l'attention de la Chambre sur la nécessité de donner un plus grand encouragement à la formation des salles d'asile. » La proposition eût dû être votée par acclamation. Le député Lepelletier d'Aulnay en contesta l'opportunité. Le crédit général affecté à l'instruction primaire lui semblait, assez large pour permettre de doter les salles d'asile. La demande de Delessert lui paraissait, d'ailleurs, exagérée, et il déclarait « qu'à moins de nécessité absolue, démontrée », il ne devait être fait aucune addition au budget. Lherbette combattit le projet sous prétexte qu'il n'avait pas été mûri, que le besoin n'était nullement pressant et que la Chambre avait à ménager les deniers des contribuables. Le ministre de l'instruction publique, Salvandy, ne réussit qu'à grand'peine, après un plaidoyer chaleureux de Glais-Bizoin en faveur des salles d'asile, à faire aboutir cette demande de crédit, aussi modeste que légitime. Il est douloureux d'avoir à ajouter que le vote des 200 000 francs ne fut acquis qu'après une première épreuve déclarée douteuse. Quoi qu'il en soit, si l'existence des salles d'asile était loin d'être assurée par le crédit alloué, elle devenait moins incertaine. Le vote de la Chambre eut d'ailleurs pour heureux effet de provoquer parmi les Conseils généraux un zélé inattendu en faveur de ces établissements. Ces assemblées voulurent témoigner de leurs sympathies pour l'oeuvre, et voici le tableau des subventions qu'elles lui accordèrent sur l'exercice 1841 :

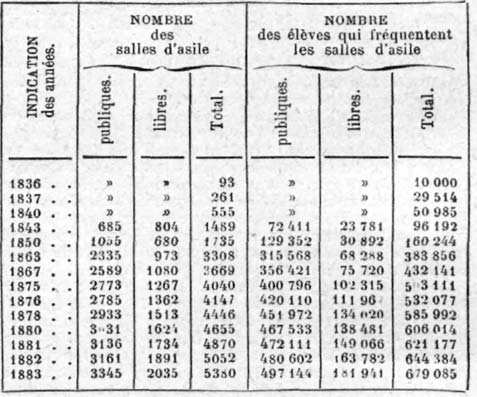

Mais toutes les allocations réunies, celles des communes, celles du budget, celles des Conseils généraux, ne dépassaient guère la somme de 500 000 francs. Villemain, ministre de l'instruction publique en 1840, eût songé volontiers à demander qu'un impôt spécial fût établi au profit des salles d'asile. « La France, écrivait-il dans le rapport au roi sur la situation de l'enseignement primaire en 1840, n'a pas de taxe des pauvres ; mais il serait digne d'elle de s'imposer quelques sacrifices pour ménager des moyens de préservation aux enfants des pauvres, et pour lier, autant que cela est possible et nécessaire, l'institution des salles d'asile à celle des écoles primaires. » Le mouvement de faveur s'accentue à partir de 1840. En 1843, la statistique signale 1489 asiles recevant 96 192 élèves ; en 1850, 1735 établissements et 160 244 enfants. Dans l'exposé des motifs de la loi sur l'organisation de l'assistance publique en France, présentée le 27 novembre 1848, Dufaure constatait le progrès accompli. « Les crèches, cette seconde maternité, disait-il, les salles d'asile, cette première éducation, pénètrent peu à peu dans toutes les villes et même parmi les populations rurales. Le budget de l'Etat leur consacre des fonds d'encouragement. Elles laissent peu à désirer, et leurs résultats ont frappé les esprits. Elles introduisent l'enfance à l'école primaire. » La charité privée fonda, en 1847, sous le patronage du ministre Salvandy, au n° 12 de la rue Neuve Saint-Paul, dans le quartier Saint-Antoine, une sorte d'école normale destinée à former des maîtresses pour les salles d'asile. Mlle Carpantier avait été appelée du Mans et fut placée à la tête du nouvel établissement. Ouverte sous le nom de maison d'étude, l'institution fut investie d'un caractère officiel, après la révolution de Février, par l'arrêté du 28 avril 1848, qui portait les dispositions suivantes : « ARTICLE PREMIER. — Les salles d'asile, improprement qualifiées établissements charitables par l'ordonnance du 22 décembre 1837, sont des établissements d'instruction publique. Ces établissements porteront désormais le nom d'écoles maternelles. « ART. 2. — Il est institué, près l'académie de Paris, une école maternelle normale, pour l'instruction des fonctionnaires des écoles maternelles, en remplacement de la maison provisoire établie à Paris, rue Neuve-Saint-Paul. » Les autres articles de l'arrêté réglaient les conditions d'admission. La prescription relative à la dénomination d'écoles maternelles resta lettre morte. Pour ce qui concerne l'établissement de la rue Neuve-Saint-Paul, nous renvoyons le lecteur à l'article Cours pratique des salles d'asile. Le projet de loi du 15 décembre 1848 (Barthélémy Saint-Hilaire) spécifiait que « toute commune au-dessus de 2000 âmes serait tenue d'avoir une salle d'asile au moins ». Il n'aboutit pas. La loi du 15 mars 1850 ne fit rien pour les salles d'asile ; Le législateur de ce temps n'avait pas, en réformant la réglementation de l'instruction publique, l'unique souci d'en améliorer le régime. L'art. 57 décida seulement qu'un décret ultérieur déterminerait « tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection des salles d'asile, ainsi qu'aux conditions d'âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques ». Le décret annoncé se fit attendre cinq ans, jusqu'au 21 mars 1855. « Les salles d'asile, y é!ait.-il dit, sont des établissements d'éducation où les enfants des deux sexes reçoivent les soins que réclame leur développement physique et moral. » L'organisation qu'il fixait, bien que très imparfaite sur nombre de points, réalisait dans l'ensemble un notable progrès. L'enseignement comprenait les premiers principes de l'instruction religieuse, de la lecture, de l'écriture, du calcul mental et du dessin linéaire ; — des connaissances usuelles à la portée des enfants ; — des ouvrages manuels appropriés à leur âge ; — des chants religieux, des exercices moraux et corporels. L'admission des enfants était autorisée par le maire. Le personnel de l'établissement était composé exclusivement de femmes. Le traitement des directrices variait de 150 à 250 francs. Indépendamment des autorités ordinaires, des comités locaux de patronage pouvaient être établis. L'inspection était confiée à des déléguées spéciales et à des déléguées générales ; la haute direction appartenait au ministre et au Comité central de patronage des salles d'asile, institué par le décret du 16 mai 1854. Le décret fut complété par un arrêté (22 mars 1855) portant règlement pour le régime intérieur des salles d'asile publiques. L'un des avantages de ce décret fut de ramener l'attention publique sur l'institution et de faire renaître la confiance et le zèle qui s'étaient presque éteints depuis 1850. Sur tous les points de la France des établissements nouveaux furent ouverts, et des améliorations matérielles furent réalisées dans ceux qui existaient. Dans le Gers, le préfet, M. Féart, mit toutes les communes importantes eu demeure de créer des salles d'asile. Il invita les instituteurs primaires à faire une tournée spéciale pour se rendre compte des besoins. La tentative fut heureuse ; 16 créations eurent lieu presque immédiatement. « Toutes les fois qu'il y aura lieu de construire une maison d'école, disait M. Féart, les communes intéressées seront mises en demeure d'affecter, autant que possible, une partie de la nouvelle construction à une salle d'asile. Je donnerai aux communes qui me seconderont dans l'exécution de ce projet toutes les primes d'encouragement dont je pourrai disposer. » Dans l'académie d'Aix, une vive impulsion était donnée par les administrations départementale et académique. On y comptait 71 salles d'asile, savoir : 29 dans le Var, 25 dans les Bouches-du-Rhône, 11 dans le Vaucluse, 3 dans les Basses-Alpes, et 3 en Corse. De nouveaux établissements étaient projetés pour l'année 1856. La ville de Boulogne s'enorgueillissait, en 1855, de consacrer 85000 francs à l'entretien de ses établissements d'instruction. Elle possédait quatre salles d'asile, dont deux étaient des modèles. Un médecin spécial, rémunéré par la municipalité, donnait ses soins aux enfants. Il existait, en outre, dans la ville, un certain nombre de garderies libres, la plupart mal tenues et mal surveillées ; le maire, M. A. Adam, exigea que les améliorations matérielles nécessaires fussent réalisées. « En échange des treize anciennes garderies, disait-il quelques années plus tard, treize salles d'asile libres ont été ouvertes, dont trois assimilables, pour l'étendue, l'appropriation des locaux et le mobilier, à nos salles d'asile publiques. » Il y avait, à n'en pas douter, dans ces affirmations optimistes quelque emphase et quelque exagération intéressée ; on ne peut toutefois méconnaître que les résultats obtenus étaient importants. Mais nulle part le progrès ne fut plus activement poursuivi que dans l'académie de Rennes. Si la situation des départements de Maine-et-Loire, Mayenne, Loire-Inférieure, Ille-et-Vilaine était à peu près satisfaisante, celle des Côtes-du-Nord, du Morbihan, du Finistère laissait beaucoup à désirer. Une vive opposition y était faite aux progrès de l'instruction. Le département des Côtes-du-Nord comptait 10 salles d'asile publiques et 41 libres ; celui du Finistère, 11 publiques et 87 libres ; celui du Morbihan, 8 publiques et 3 libres. Mais presque tous ces établissements n'étaient en réalité que des garderies où la malpropreté était à son comble. Quelques-uns seulement méritaient leur titre de salles d'asile. M. Mourier, qui devait plus tard diriger l'académie de Paris, commençait sa longue carrière de recteur. Chargé de la province la plus arriérée de la France, il parvint, avec le concours de la déléguée, Mme Néve-Marguery, à transformer la plupart de ces garderies en asiles, dont quelques-uns devinrent des établissements modèles. M le comte Rivaux, préfet des Côtes-du-Nord, adressait à son instigation des instructions aux maires de son département (17 mars 1857) en vue de provoquer la création d'asiles partout où il y avait possibilité de le faire ; il insistait pour que dans toutes les communes de3 comités locaux de patronage fussent institués et fréquemment convoqués. Si les salles d'asile vraiment dignes de ce nom demeuraient rares, il est incontestable que de sérieux efforts étaient tentés partout. La méthode était très imparfaite. Le matériel n'existait qu'à l'état rudimentaire. En 1847, M. de Salvandy, dans son rapport au roi, disait qu'il n'était pas nécessaire. « Ces petites écoles, écrivait-il, n'exigent pas de matériel de classe : quelques gradins ou bancs, des tableaux de lecture, des bouliers-compteurs, un tableau noir, des images et quelques ustensiles de ménage su l'Usent le plus ordinairement. » On en était encore là vingt, ans plus tard. Le but qui était surtout poursuivi, c'était le vote des crédits nécessaires pour ouvrir des établissements ; le reste devait venir après. On était à peu près assuré de trouver dans chaque commune, tant bien que mal, Je personnel nécessaire. On n'était pas exigeant quant aux aptitudes ; on donnerait plus tard aux maîtresses les qualités qui leur manquaient, on songerait à en former de capables. Ce qui importait, c'était de trouver un abri pour les enfants, quelques objets pour simuler un mobilier d'école, et une personne pour représenter l'autorité. Un grand nombre d'établissements furent ouverts dans ces conditions. L'effectif des salles d'asile s'accrut considérablement dans les premières années de l'empire. En 1850, il était de……………….……… 1735 Il s'élevait, en 1863, à……………………. 3308 C'est une augmentation de………………. 1573 qui. répartie entre les treize années, donne pour chacune un chiffre moyen de 121 fondations. La progression se continue jusqu'en 1867. A cette époque, nous comptons 3669 établissements, soit un accroissement de 120 pour chacune des années 1864, 1865, 1866 et 1867. Le nombre des enfants des salles d'asile, qui était, en 1850, de………………………… 160 244 monte, en 1863, à 383 856, et en 1867 à……. 432 141 soit une augmentation de……………………. 271897 En fait, pendant cette période de dix-sept ans, l'effectif de ces établissements a presque triplé. La loi du 10 avril 1867, en rendant obligatoires les écoles de filles dans les communes de plus de 500 âmes, porta peut-être — et nous ne songeons pas à nous en plaindre — les efforts d'un autre côté. Mais elle eut l'heureux effet, en dehors de son objet spécial, de faire sentir aux municipalités les obligations qui leur incombent. De 1867 à 1875, le progrès des salles d'asile est peu sensible. A la cause indirecte résultant de l'obligation imposée aux communes par la loi de 1867, il convient d'ajouter celle que ne pouvait manquer de produire la guerre de 1870. Le mouvement de faveur qui se produisit en 1876 ne s'est pas ralenti depuis cette époque ; il a pris de nos jours de vastes proportions. Le 30 octobre 1879, le ministre, Jules Ferry, signalait de nouveau aux préfets la nécessité de créer des asiles. Il recommandait, là où la fondation d'un établissement n'était pas possible, « d'introduire au moins dans la dernière division des écoles primaires les méthodes adoptées pour les salles d'asile ». Mais, ajoutait-il, ces moyens sont insuffisants, et « je considère qu'on réaliserait une très importante amélioration dans nos services, si l'on pouvait former une petite salle d'asile avec les élèves de moins de six ans de l'école des garçons et de l'école des filles de toute commune de plus de 500 âmes ». Grâce à cette énergique impulsion, un courant d'émulation s'établit de toutes parts. De 1876 à 1880, on relève annuellement 125 créations ; la statistique en signale plus de 200 en 1881, année où les salles d'asile devinrent les écoles maternelles ; on en compte 182 en 1882, et 328 en 1883. Voici, au surplus, le tableau qui résume la situation : Etat indiquant : 1° le nombre ; 2° la population des salles d asile, de 1836 à 1881, et des écoles maternelles, de 1881 à 1883.